|

| Ancien panneau Michelin de la R.N.396 historique à Moloy (photo: MV, avril 2016). |

|

| Ancienne signalisation métal de virage à Lignon, à quelques encablures de la R.N.396 (photo: MV, avril 2016). |

Villes et villages traversés par la R.N.396 (1959):

Vitry-le-François (N4)

Frignicourt

Blaise-sur-Aube

Margerie-Hancourt

Rosnay-l'Hôpital

Brienne-le-Château (N60)

La Rothière

Trannes

Bossancourt

Maison-Neuve (N19)

Bar-sur-Aube

Bayel

Clairvaux

Ville-sur-la-Ferté

Gevrolles

Montigny-sur-Aube (N65)

Louesme

Leuglay

Montmoyen

Saint-Broing-les-Moines (N454)

Larçon

Moloy

Saussy

Messigny-et-Vantoux

Dijon (N5, N70, N71, N74)

Longvic

Chevigny

Fénay

Saulon-la-Rue

Noiron-sous-Gevrey

Corcelles-lès-Citeaux

Citeaux

Broin

Auvillars-sur-Saône

Glanon

Pouilly-sur-Saône (N73)

Seurre

Navilly (N83bis)

Frontenars

Saint-Bonnet

Mervans (N470)

Louhans (N78, N471)

Sainte-Croix

Varennes-Saint-Sauveur

Cormoz

Marboz

Bourg-en-Br. (N75, N79, N83, N436)

|

| A Brienne-le-Château (photo: MV, avril 2016). |

|

| Plaque de cocher de Ville-sous-la-Ferté. Avant la rénumérotation de 1933, la voie portait le n°2 (route départementale). Photo: Marc Verney, avril 2016. |

NOTE IMPORTANTE: toutes les publications de photos, dessins et textes de Sur ma route entendent respecter scrupuleusement le droit d'auteur. Aucune utilisation de ces documents hors de ces pages n'est permise sans l'autorisation de l'auteur de Sur ma route. Merci d'en tenir compte.

| RESSOURCES EN LIGNE -Wikipédia (lire) -Wikisara (lire) |

|

| Panneaux Michelin à Leuglay (photo: MV, avril 2016). |

|

| Une borne indicatrice en pierre au sud de Leuglay (photo: MV, avril 2016). |

| R.N.396: A VOIR, A FAIRE Vitry-le-François: la collégiale Notre-Dame de l’Assomption, une église des XVIIe et XVIIIe siècles située sur la place d’Armes. Au milieu de la place, la «Déesse», une statue dédiée à la rivière Marne. On retrouve la belle porte du Pont (1746) à l’entrée nord de la ville. La cité, voulue par François Ier, se présente sous la forme d'un carré de 612 mètres de coté dont toutes les rues sont rectilignes et se coupent à angle droit. Somsois: église remarquable. Il existe, dans l’Aube, une «route des églises à pan de bois» qui sillonne la région. Brienne-le-Château: le château du XVIIIe siècle. La cité se trouve à proximité des lacs du parc régional de la Forêt-d’Orient. Bar-sur-Aube: l'église Saint-Pierre (XIIe siècle) avec sa galerie en bois servant aux marchands au temps des foires de Champagne. Une promenade en ville et les vieilles maisons. La colline Sainte-Germaine et son point de vue (table d’orientation). Bayel: son écomusée du cristal. Clairvaux: l'ancienne abbaye cistercienne. Montigny-sur-Aube: le château (XVIe siècle) et les ponts de l'Abattoir datés du XVIIIe siècle. Leuglay: la vaste forêt domaniale de Châtillon, la vallée de l’Ource (promenades). Essarois, Montmoyen: jolis villages. Saint-Broing-les-Moines: ici, d’anciens panneaux touristiques indiquent des itinéraires tels que le «circuit des Crêtes», le «circuit des Bois-aux-Cerfs»… Si on a le temps, c’est un vrai plaisir que de se «perdre» au printemps, en été, sur les petites routes de la région… Larçon: après avoir passé ce village, nous voilà dans la vaste forêt domaniale du Moloy (promenades). Moloy: la fraîche vallée de l’Ignon. Messigny-et-Vantoux: «porte» du charmant Val-Suzon (promenades). Dijon: une bien belle étape… le Palais des ducs de Bourgogne, dont la tour Philippe-le-Bon, construite entre 1450 et 1455 domine un ensemble de bâtiments qui ne datent pas tous des grands ducs d'Occident mais qui enferment le musée des Beaux-arts, d'une grande richesse; l'hôtel de Voguë, exemple superbe d'un bâtiment Renaissance italienne à Dijon; le Palais des Etats et la place de la Libération (ancienne place Royale); la cathédrale Saint-Bénigne et sa crypte du XIe siècle; l'église Notre-Dame (XIIe siècle), ses gargouilles et son Jacquemart, horloge mécanique datant de 1383 ramené par Philippe le Bon de Courtrai; la rue Verrerie et la rue de la Chouette: quartier médiéval avec maisons à pans de bois (n'oubliez pas de faire un voeu en touchant la chouette!); l'ancien Parlement de Bourgogne; le beau musée archéologique de Dijon, abrité dans un ancien dortoir d'une abbaye bénédictine et ses salles consacrées à la déesse Sequana (la Seine); on y trouve également une borne milliaire et des pyramidons; la rue Berbisey et tous ses hôtels particuliers; les jardins Darcy et de l'Arquebuse; le parc de la Colombière où l'on peut encore voir les restes de la voie romaine Lyon-Trèves, le puit de Moïse, dernier vestige de la chartreuse de Champmol, la nécropole des ducs de Bourgogne... Noiron-sous-Gevrey: un très ancien aqueduc, le pont des Arvaux. Citeaux: l’abbaye. Seurre: l’hôtel-dieu, l’écomusée du Val-de-Saône; non loin, l’église de Bagnot et ses fresques. Navilly: le pont Gauthey, de la fin du XVIIIe siècle. A quelques kilomètres l’écomusée de la Bresse bourguignonne dans le château de Pierre-de-Bresse. Mervans: l'église Saint-Maurice et son «clocher tors». Louhans: la plus longue rue à arcades de France… Le musée de l’Imprimerie et le musée municipal. Sainte-Croix: le château du village a appartenu à… la famille de Mme d’Artagnan! Bourg-en-Bresse: il serait dommage de quitter la ville sans avoir visité l'église de Brou (XVIe siècle), joyau gothique construit à l'initiative de Marguerite d'Autriche, veuve du duc de Savoie Philibert le Beau... |

| Sources et documents: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°61 Paris-Chaumont, Michelin (1941); carte n°65 Auxerre-Dijon, Michelin (1939, 1955); carte n°70 Beaune-Evian, Michelin (1948); A la rencontre du Châtillonnais: Montigny-sur-Aube, Recey-sur-Ource, Châtillon-sur-Seine, René Paris, La Bourgogne, (1987); Annuaire administratif et artistique du département de l'Aube, imprimerie de Bouquot (1837); «Au fil du canal de Bourgogne», Le Bien Public (16 août 2011); Bulletin des lois du Royaume de France, Volume 5, imprimerie Royale (1827); Description générale et particulière du Duché de Bourgogne, Claude Courtépée, Lagier (1848); Etudes sur la topographie dijonnaise, Roger Gauchat, recueil d'articles publiés dans les Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or (1940-1969); Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution, Georges Reverdy, presses de l'ENPC (1997); «Jean-Baptiste Mollerat. Un pionnier de la chimie française», Philippe Jobert, Histoire, économie et société (1991); Le canton de Seurre, géographie, description, statistique : histoire spéciale de chaque commune, Pierre Noël, Impr. de Darantière (1888); «Le pont des Arvaux à Noiron-sous-Gevrey», par Bernard Sonnet, Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or (1984-1986); «Le réseau routier bourguignon au XVIIIe siècle», Pierre de Saint Jacob, Annales de Bourgogne (octobre-décembre 1956); «L’ouverture de la Bresse par les voies de communication modernes», Laurent Champier, Les Etudes rhodaniennes (1948); Notice historique sur Brienne, J.-A. Jaquot, Impr. de Fain (1832); «Passages de Saône aux XII et XIIIe siècles», Jean Richard, Annales de Bourgogne (1950); «Paysage, population et histoire foncière dans le Châtillonnais. L'exemple de Minot (Côte-d'Or)», Marie-Claude Pingaud, Études rurales (1968); Rapports et délibérations, Conseil général de la Côte-d'Or (1867); abbayedeclairvaux.com; auvillars-sur-saone.fr; citeaux-abbaye.com; france-air-nato.net; itineraires-romains-en-france.pagesperso-orange.fr; moloycotedor.sitego.fr; tourisme.barsuraube.org; Wikipédia. Remerciements: CartoMundi, le Géoportail de l’IGN, la BPI du centre Georges-Pompidou. |

|

| Ancienne borne indicatrice vers Broin, au sud de Citeaux (photo: MV, avril 2017). |

|

| Sous les arcades de Louhans (photo: MV, avril 2017). |

|

| La route est également un itinéraire Bis vers la Côte d'Azur (photo: MV, avril 2017). |

|

| En route vers Bourg-en-Bresse (photo: MV, avril 2017). |

Belles

routes de France...

R.N.396: DELICES DE BOURGOGNE...

Voici une route qui vous surprendra! Cette longue chaussée -classée nationale en 1933- de plus de 340 km relie Vitry-le-François à Bourg-en-Bresse… On passe de Champagne (pardon, du Grand-Est!) à la Bourgogne pour finir dans l’Ain après avoir traversé Dijon et la Bresse du nord au sud. Si la voie se révèle parfois tortueuse, les paysages traversés sont magnifiques et révèlent une France encore douce, bucolique, et parfois oubliée des grandes métropoles. La cité ducale de Dijon est la cerise sur le gâteau de cet itinéraire de vacances qui mériterait bien lui aussi le titre de «route buissonnière»…

|

|

A la sortie de Margerie-Hancourt, en direction de Brienne-le-Château, la belle mosaïque des champs se découpe à l'horizon (photo: Marc Verney, avril 2016). Pour retourner sur la page index, cliquez sur l'image ou ici. |

Notre route nationale 396 de 1959 quitte Vitry-le-François par l’avenue de Champagne. Ce ne fut pas toujours le cas. La carte de Cassini publiée par le Géoportail de l’IGN ne mentionne, au XVIIIe siècle, aucune voie se dirigeant vers Brienne-le-Château à cette époque. Sur un plan de 1789 visible dans l’ouvrage Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution, Georges Reverdy montre une ébauche de chaussée «faite et entretenue en pierre» partant peu avant Vitry vers Blacy. L’auteur nous indique ensuite que l’intendant Legendre (présent de 1744 à 1763 à Châlons) proposa bien un projet, mais ce «tracé fut discuté longtemps encore…». De fait, c’est la carte d’état-major du XIXe siècle qui montre, partant de Maison-Blanche (sur la R.N.4 d’aujourd’hui) la départementale 2 appelée à l’époque «route de Bar-sur-Aube».

|

R.N.4:

ALLER REJOINDRE LES CIGOGNES La N4 file plein est vers Strasbourg... Terres de Champagne, de Lorraine et d'Alsace, nous voilà! D'ailleurs, voilà encore un bout de macadam qui va nous rappeler des pans entiers d'histoire de France... (lire) |

Le tracé de la R.N.396 est retrouvé non loin d’Arzillières. Quant à notre route actuelle, elle passe la Marne à Frignicourt, où il semble y avoir eu d’abord un gué à usage local, puis un pont; celui-ci est visible sur la carte au 1:200 000 de 1883 publiée par CartoMundi. Après avoir longé Gigny-aux-Bois, puis traversé le lieu-dit du Petit-Paris, la route entre dans Margerie-Hancourt. C’est, à peu de chose près, au niveau du «fossé des Marais», après une longue descente, que la D396 pénètre dans le département de l’Aube.

|

|

| Vers Somsois (photo: Marc Verney, avril 2016). |

Pas de grandes différences dans les paysages: de vastes étendues cultivées et de petits villages perdus dans les replis du terrain… La ligne droite de la route n°396 s’allonge au cœur de l’horizon jusqu’à Rosnay-l’Hôpital où existait une Maison-Dieu, mentionnée dès la fin du XIe siècle, un édifice qui, on le sait, pouvait servir d'abri aux voyageurs. Tout proche, on retrouve d’ailleurs un cheminement très ancien inscrit sur la carte de Cassini. C’est le tracé d’un «chemin des Romains» venant de Corbeil (Aube), une chaussée reliant Châlons à Langres. On va côtoyer cette voie antique jusqu’à Bar-sur-Aube. Quelques kilomètres avant Brienne-le-Château, on longe, sur notre droite, une ancienne base aérienne utilisée par l'aviation militaire américaine de 1955 à 1965 (france-air-nato.net). La petite cité de Brienne, «fort ancienne» est divisée en deux parties distinctes, lit-on dans la Notice historique sur Brienne: Brienne-le-Château, et l'autre, plus rapprochée de la rivière d'Aube, Brienne-la-Vieille. La Notice s'intéresse aussi à la voie romaine Châlons-Langres, mentionnée dans un acte de 1185, qui passait à Brienne-la-Vieille, où elle fait un «coude». Ce fameux coude prouvant «que ce lieu était sous les Romains de quelque importance»... Entre 1779 et 1790, Brienne-le-Château abrite une école militaire. Napoléon Bonaparte, encore jeune garçon, y est élève cinq ans durant, de mai 1779 à octobre 1784. On dit que c’est là qu’il apprend les rudiments du commandement en dirigeant une bataille de boules de neige… On y retrouve l’empereur en janvier 1814; il y mène un combat contre des troupes prussiennes, la ville est, hélas, ravagée par les flammes… Tout comme en juin 1940, pendant la bataille de France…

|

R.N.60:

LES VOIES DE JEANNE... Entre Orléans et Toul via les belles cités de Sens et Troyes, voici une route qui vit au rythme de la grande histoire de France... Jeanne d'Arc, nous voilà!! (lire) |

|

|

| Indication touristique de la via Agrippa (photo: Marc Verney, avril 2016). |

|

|

| Vers Unienville (photo: Marc Verney, avril 2016). |

La R.N.396 historique de 1959 ne passe pas par Brienne-la-Vieille, mais prend la direction de la Rothière. Peu avant ce village, la carte topographique de l’IGN publiée par le Géoportail mentionne «l’ancienne voie romaine» de Bar-sur-Aube, qui y croise la D396. Après, un «chemin des Romains» longe à l’est l’ancienne nationale jusqu’à Trannes. On voit aussi, sur la carte de Cassini du XVIIIe, une chaussée reliant Brienne à Bar-sur-Aube. Après à peine plus de deux kilomètres, c’est l’entrée, par la Grand Rue, à Bossancourt, où se trouve un château du XVIIIe siècle. A la sortie du village, vers Bar-sur-Aube, la «vieille route» passait par le lieu-dit les Casseux.

|

R.N.19: PAR ICI L'HELVETIE! En 1959, il faut parcourir 490 kilomètre pour joindre Paris à Bâle, en Suisse, en passant par Troyes, Chaumont, Langres, Belfort et Saint-Louis, non loin de Mulhouse... (lire) |

On arrive alors au carrefour de Maison-Neuve, où la R.N.396 se fond jusqu’à Bar-sur-Aube dans la route nationale 19 historique. Avant d’y arriver, la route croise les villages d’Arsonval, Montier-en-l’Isle et Ailleville. On traverse la ville pour prendre sur la droite, après le faubourg de Belfort, la route de Clairvaux. Celle-ci n’existe pas sur la carte de Cassini publiée par le Géoportail. Sa réalisation est forcément postérieure à 1826: une ordonnance royale du 5 juillet de cette année (n°3490) mentionne que «la route de Bar-sur-Aube à Dijon est classée parmi les routes départementales de la Haute-Marne et de la Côte d'Or sous la dénomination de route de Vitry-le-Français à Dijon». L'ordonnance indique aussi qu'elle passera à Gevrolles et Montigny et que l'administration «est autorisée à acquérir les propriétés nécessaires pour l'ouverture et la confection de cette route». On traverse l’Aube sur le pont Boudelin, «en pierre et de construction ancienne», indique l’Annuaire administratif et artistique du département de l'Aube en 1837. Nous voici, à la hauteur du lieu-dit la Belle-Idée, proches du village de Bayel. Bien calé sur les bords de l’Aube, le village «connaît le travail du verre depuis l’an 1300, écrit le site tourisme.barsuraube.org. C’est en 1678 que Jean-Baptiste Mazzolay, maître verrier vénitien y créa les cristalleries, sous l’égide des religieux de Clairvaux, alors propriétaires des bois».

|

|

| Table d'orientation placée sur la colline Saint-Germaine au-dessus de Bar-sur-Aube et montrant le tracé de la R.N.396 dans la vallée de l'Aube, vers Clairvaux (photo: Marc Verney, avril 2016). |

|

|

| Virages vers Bayel (photo: Marc Verney, avril 2016). |

La R.N.396 de 1959 remonte la vallée de l’Aube, entourée par les bois de la forêt de Clairvaux. L’industrie métallurgique était très présente dans cette région, à l’image des Forges-Saint-Bernard (fondées au XIIe siècle), qui exploitaient un minerai de fer d'une faible teneur, facile à ouvrager grâce aux importantes ressources locales en bois et en eau. Un peu plus loin, après le confluent de l’Aube et de l’Aujon, se trouve l’ancienne abbaye de Clairvaux (fondée en 1115 par saint Bernard), et devenue institution pénitentiaire en 1808. Au coeur du XIIe siècle, «l'abbaye est bientôt à la tête d'un riche patrimoine foncier constitué de vignes, forges, champs, mines de sel et forêts. Loin de fonctionner en autarcie, son emplacement le long de la route des foires de Champagne la met au cœur des circuits commerciaux de son temps», nous dit Wikipédia. Une ligne droite de trois kilomètres nous emmène à Ville-sous-la-Ferté. De là, et jusqu’à Gevrolles, la route «fait» une dizaine de kilomètres dans le département de la Haute-Marne. On passe au large des villages de Silvarouvres, Dinteville et Lanty. Voilà Gevrolles, en Côte d’Or. De 1846 à 1864, il y avait là une bergerie nationale qui a essayé de sélectionner une race de moutons à haut rendement lainier (Wikipédia)... Plus au sud, Montigny-sur-Aube, a une histoire industrielle ancienne: un ouvrage de René Paris y mentionne un haut-fourneau, probablement le plus ancien de la région, au XIIIe siècle débutant. Outre plusieurs châteaux, on y admire les ponts de l'Abattoir datés du XVIIIe siècle (sur la D22D). La route traverse maintenant la plaine de la Vieille-Ville et coupe la R.N.65 historique (de Neufchâteau à Bonny-sur-Loire) peu après le hameau de Souhy. Ici, en décembre 1829, une modification de l’ordonnance royale du 5 juillet 1826 (citée plus haut), dirigera la route vers Dijon non plus par Châtillon-sur-Seine, mais par Louesme, Voulaines, Essarois, Saint-Broing, Molay et Messigny. La carte d’état-major du XIXe publiée par le Géoportail en montre d’ailleurs le projet tracé de pointillés vers Louesme, un bourg fondé au XIe siècle. Là, notre voie croise «l’ancienne voie romaine de Langres à Tonnerre» visible sur la carte topographique de l’IGN.

|

R.N.65:

TONNERRE SUR LOIRE Entre Bonny-sur-Loire et Neufchâteau, la route n°65 de 1959 relie Auxerre, Chablis, Tonnerre, Châtillon et Chaumont... une voie de caractère! (lire) |

|

|

| Arrivée en Côte-d'Or (photo: Marc Verney, avril 2016). |

On entre dans la forêt domaniale du Bois-aux-Moines, partie de l’immense forêt de Châtillon. Notre chaussée, voit-on sur la carte d’état-major (XIXe) du Géoportail, suit la «Grande Tranchée de Voulaine», dite «route de Vitry». Mais, au-dessus de Voulaines et de Leuglay, cette même carte ne montre plus que des chemins. Celle au 1:80 000 de 1843 publiée par CartoMundi indique la voie Louesme-Leuglay en pointillés, donc en travaux… Vers Montmoyen, il n’y a rien… Par contre, la carte au 1:200 000 (1881) du même site dessine bien la route de Dijon au départ de Leuglay. On doit donc considérer que la réalisation de cette chaussée (route départementale n°11) n'est pas une oeuvre du début du XIXe siècle… A Leuglay, on traverse l’Ource pour remonter la vallée de la Digeanne en direction de Saint-Broing-les-Moines. Ici, la R.N.396 historique de 1959 longe le village d’Essarois, puis celui de Montmoyen. Au niveau de ce dernier village, on note, sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée par l’IGN, que la chaussée y est réalisée sur quelques hectomètres… C’est aussi de là, que partait sur la gauche, en direction de Recey, sans doute aucun, une des très rares routes nationales jamais bitumées de France, la R.N.454!! On passe autour de Saint-Broingt-les-Moines par le lieu-dit le Mont. Un article de Marie-Claude Pingaud consacré en 1968 au village de Minot, tout proche, évoque «la route nationale à faible circulation qui relie Dijon à Montigny-sur-Aube (...) dont le tracé fut défini en 1836». L’auteure souligne le dépit des habitants de l’époque à voir leur village mis à l’écart de la route principale… Elle rappelle également le passé industrieux de la région, avec des mines exploitées jusqu’au Moyen Age. Après Larçon, notre voie croise la départementale 19 et longe (sans le voir) le site du CEA du Valduc créé en 1957. On entre dans la vaste forêt domaniale du Moloy.

|

R.N.454: L'ECHAPPEE BUCOLIQUE La RN454 de 1959 relie Cussy-les-Forges à Recey-sur-Ource dans un inoubliable délice de balade champêtre. Et avec un incroyable terminal forestier...(lire) |

|

|

| Vers Essarois. La région fourmille de charmants itinéraires touristiques désuets (photo: Marc Verney, avril 2016). |

|

|

| Sortie de Larçon (photo: Marc Verney, avril 2016). |

Après avoir traversé trois profondes combes (du Diable, Boussenot et à la Drille), la route de Vitry à Dijon entre dans le village de Moloy après avoir franchi l’Ignon. Pour le site moloycotedor.sitego.fr, la production de fer a généré une grosse activité dans la vallée de l’Ignon et notamment à Moloy. La modernisation du site intervient au XVIe siècle «par la construction de "hauts fourneaux" et par l'utilisation de l'énergie hydraulique pour actionner soufflets et marteaux». De Moloy à Dijon, il reste 33 kilomètres. Les derniers virages d’importance se trouvent autour de Saussy puis la route descend progressivement vers Messigny. La route nationale 396 se fond, le temps de traverser le nord de Dijon, dans la R.N.74. On entre dans la capitale des ducs de Bourgogne par l'avenue du Drapeau. Jusqu'à la fin du XIXe siècle il n'y avait par ici que très peu d'habitations, écrit Roger Gauchat dans ses Etudes sur la topographie dijonnaise. Un fait d'arme désespéré mené par les troupes françaises en 1871 donne son nom à l'avenue: pris sous le feu, les Poméraniens du 61e régiment perdent leur drapeau, ramassé sur un monceau de cadavres par un chasseur à pied d'Annecy. Ces combats allaient-ils décider de la vocation militaire des lieux? En tout cas, trois casernes y sont bâties à partir de 1878: les quartiers Heudelot, Krien et Junot.

|

R.N.5:

LA SUISSE PAR MONTS ET PAR VAUX La N5 Paris-Genève-St-Gingolph va quasiment disparaître à la suite du vaste déclassement des routes nationales en 2006. La N396 croise la route blanche à Dijon... (lire) |

|

R.N.70: AU GRAY DE LA SAONE! Entre Bourgogne et Franche-Comté, la route n°70 traverse Dijon, capitale des grands duc d'Occident. Un voyage dans l'histoire. (lire) |

|

R.N.71:

LA SEINE SUR UN PLATEAU! La route de Troyes à Dijon nous fait suivre la Seine quasiment jusqu'à sa source... On y découvre de jolis villages bourguignons... (lire) |

|

R.N.74:

DE L'EAU DANS LE VIN... En 1959, la route nationale 74 relie l'Allemagne à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) en passant notamment par Sarreguemines, Nancy, Langres, Dijon, Beaune... (lire) |

|

|

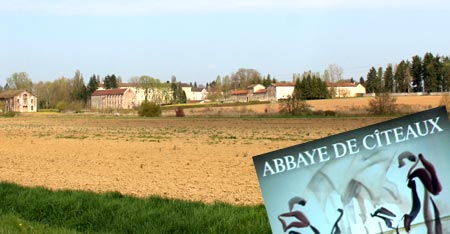

| L'abbaye de Citeaux, importante étape après Dijon (photo: Marc Verney, avril 2017). |

|

R.N.468:

ENTRE SAONE ET DOUBS En 1959, la route nationale 468 relie la région dijonnaise (Côte d’Or) au village de Toulouse-le-Château non loin de la petite cité de Sellières, dans le Jura (lire) |

Vers Saint-Jean-de-Losne et Seurre, la réalisation du Cour du Parc, aménagé par la ville de Dijon en 1671 aux portes de faubourg Saint-Pierre, allait bouleverser la topographie des lieux, dit Roger Gauchat, auteur d’une vaste études sur les quartiers de Dijon. Alors en pleine campagne, cette promenade fut inspirée par le Cours-la-Reine à Paris. On y trouva même un temps une guinguette à l'enseigne des Champs-Elysées... L'urbanisation de ce quartier, qui voit passer la rue de Longvic (notre R.N.396 historique) à l’est du Cours du Parc, date de la fin du XIXe siècle... Avant d’arriver au pont de Longvic, la route traverse la cité Valentin, créée dans les années cinquante afin de loger les militaires de la base aérienne toute proche (souvenez-vous de la BD les Chevaliers du ciel et leurs beaux Mirage IIIC argentés). La carte de Cassini (XVIIIe) publiée par le Géoportail mentionne bien le «pont de Longvic» au moment de traverser l’Ouche. L’ouvrage est-il bien solide? Dans ses Rapports et délibérations de 1867, le Conseil général de Côte-d'Or souligne, pour la route n°4 des «dépenses faites d'urgences pour l'établissement d'un passage provisoire et l'extraction de matériaux du lit de l'Ouche»... Car l’ouvrage a été emporté par les eaux. Puis, peu après, un carrefour divise le trafic vers Citeaux (puis Seurre) ou Saint-Jean-de-Losne jusqu’à la création de la base aérienne en 1913, qui va couper un temps le tracé de la R.N.468 historique de Dijon à Saint-Jean-de-Losne par Aiserey. Il semble aussi qu’en raison de l’absence d’un pont à Seurre jusqu’au dernières années du XVIIIe siècle, le trafic se soit beaucoup fait par Saint-Jean-de-Losne... Un article publié sur le site bm-dijon.fr raconte que dès le XVIe siècle, l’axe Dijon-Seurre n’est «plus le grand chemin» signalé naguère. «Il est possible, continue cet article rédigé par l'historien Pierre de Saint Jacob, qu’il ait appartenu à une très vieille méridienne qui, de la Champagne par Dijon, Seurre, Navilly, se serait prolongée en Bresse par Mervans, Louhans, vers la grand route comtoise. Il est certain qu’au XVIIe siècle, il n’existe plus guère». Le sursaut interviendra à la fin du XVIIIe siècle: à ce moment, Dijon fera «rénover la vieille route de Seurre à travers la forêt de Citeaux». Mais nous n’en sommes pas encore là! Notre chaussée, qui passe au large d’Ouges, «saute» le canal de Bourgogne, dont la partie sud a été ouverte en 1808 entre Saint-Jean-de-Losne et Dijon, indique le journal régional Le Bien Public dans un article d’août 2011. A droite de notre R.N.396 se trouve, de l’autre côté des Terres de Préville, le fort de Beauregard, construit de 1877 à 1881, et qui était chargé de la protection des entrées sud de Dijon. La route entre dans Chevigny, commune de Fénay. Au large du village de Domois, à l’ouest, on remarque sur la carte topographique de l’IGN, une ancienne voie romaine filant droit au sud jusqu’au-delà du village de Saint-Bernard. Joignant Langres et Chalon, cette voie, racontent les panneaux d’information touristique, fut «tracée au Ier siècle de notre ère pour le déplacement des courriers et des troupes vers la frontière du Rhin».

|

|

| Passage de la forêt de Citeaux (photo: Marc Verney, avril 2017). |

A Saulon-la-Rue, la voie fait quelques courbes autour des maisons et du parc du château du XVIe siècle. On y traverse la petite rivière Sansfond, un cours d’eau dévié dès le début du XIIIe siècle au profit de l’abbaye de Citeaux au bénéfice de ses activités agricoles. Un peu au nord de Noiron-sous-Gevrey, notre D996 longe d’ailleurs le pont des Arvaux, un ouvrage médiéval (refait en 1747) destiné à faire passer les eaux de la Sansfond au dessus de la dépression de la Varaude, explique Bernard Sonnet dans l’article «Le pont des Arvaux à Noiron-sous-Gevrey». Noiron précède de peu Corcelles-les-Citeaux. On s’approche des bâtiments de l’abbaye en coupant au travers de la forêt d’Izeure. Sur les cartes anciennes, deux étangs: celui de Coidon et de Citeaux… Ils ont complètement disparu au XXIe siècle! «Fondée en 1098 par Robert de Molesmes, l’abbaye de Cîteaux, berceau de l’ordre cistercien, prend son essor grâce à l’arrivée de Saint Bernard et d’autres compagnons au printemps 1113», indique le site citeaux-abbaye.com. A nouveau en activité, l’abbaye fut également, au fil du temps, une communauté sociétaire fouriériste, une colonie agricole pénitentiaire, un orphelinat… avant d’être donc à nouveau consacrée en 1899. Très vite, notre route rencontre la lisière de la forêt de Citeaux, peu après le carrefour le carrefour du Relais-des-Oiseaux, où se trouvait une auberge, visible sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée par le Géoportail de l’IGN. La «route de Dijon» traverse la vaste forêt jusqu’à la hauteur du village de Broin. Là, au niveau du carrefour avec la D20 se trouvent deux bornes directionnelles de pierre identiques à celles que l’on peut trouver un peu partout en Bourgogne… Quelques hectomètres plus loin à peine, voici Auvillars-sur-Saône. Le village est bâti sur l’escarpement qui domine les méandres de la Saône. Puisant ses origines dans une présence agricole gallo-romaine, indique le site auvillars-sur-saone.fr, on y trouve un château, construit dès le XIVe siècle, ravagé par les troupes du général autrichien Gallas en 1636.

|

|

| Au sud de Citeaux, vers Broin, on trouve, au carrefour, deux belles bornes directionnelles sur lesquelles on peut lire les mentions "Citeaux" et "Seurre" (photo: Marc Verney, avril 2017). |

Nous sommes, dès lors, à moins de dix kilomètres de Seurre. La D996 évite Glanon pour pénétrer dans Pouilly-sur-Saône. Autrefois nommé Pulliacum, le village, écrit Le canton de Seurre, géographie, description, statistique, doit «remonter à une époque fort ancienne, probablement à l'époque gallo-romaine; car il se trouve situé à l'endroit même où la voie romaine du Chemeneau débouchait dans la vallée souvent inondée de la Saône et se joignait à la chaussée encore existante». L'industriel Jean-Baptiste Mollerat (dont le neveu n'est autre que... Gustave Eiffel) y bâtit en bord de rivière une usine oeuvrant dans le domaine de la chimie du bois qui fonctionnera jusqu'à la fin du XIXe siècle. Dès la sortie du village, notre R.N.396 historique se fond jusqu’à Seurre dans la route n°73 de Bâle à Moulins (D973 en 2017). La chaussée est supportée par une longue levée dont les travaux ont été réalisés entre 1612 et 1621. L'histoire du franchissement de la Saône à Seurre nous est racontée par un panneau d'information placée sur la culée de l'un des anciens ouvrages... Passage délaissé jusqu’au XIIIe siècle, notamment par l’important trafic commercial du sel en provenance du Jura, on trouve ici au Moyen Age un ouvrage en bois qui tiendra bon jusqu'aux guerres de Religion. «En 1617, lit-on, Roger de Bellegarde, gouverneur de Bourgogne et duc de Seurre, ordonne la construction d'un nouveau pont de pierre à péage (...). Lors de la crue de 1709, il est emporté à son tour par les eaux de la Saône». Des années de déconvenues s’annoncent: pourtant réalisé par des ingénieurs de renom, un pont pratiquement réalisé s’effondre en 1731 et 1741. Le pont de bois qui suivra à la fin du XVIIIe siècle ne vivra que jusqu’en 1812… Et ses frères ne feront pas long feu non plus! «Entre 1868 et 1965, c'est un pont en fer, sorti des ateliers du Creusot, qui relie les deux rives de la Saône. Il sera partiellement détruit au cours des guerres, en 1870, 1940 et 1944. Ce pont est finalement remplacé en 1965 par un pont en béton armé», précise encore l'affichage touristique de la cité de Seurre.

|

R.N.73:

DEUX BALE A MON MOULINS! La route nationale 73 de 1959 relie Bâle en Suisse à Moulins dans l'Allier. C'est l'une des plus singulières transversales qui soient. Mais pas des moins bucoliques... (lire) |

|

|

| Culée d'un ancien pont sur la Saône à Seurre (photo: Marc Verney, avril 2017). |

La sortie de Seurre s’effectue par Trugny. Mais, pour rejoindre le pont de Navilly, notre prochaine grande étape, les itinéraires ont divergé au fil des siècles. «L’ancienne route de Chalon», indiquée comme telle sur la carte d’état-major du XIXe (c’est la route du XVIIIe) passe à l’ouest de Méchin, coupe la D503 (ancienne voie romaine) à l’est de Mont-lès-Seurre et rejoint Navilly par l’ouest. On y mentionne un bac sur la carte de Cassini. L’itinéraire moderne suit un temps la chaussée de Dole et s’oriente à droite vers Navilly, 5 km après Seurre, au lieu-dit la Tuilerie, en Saône-et-Loire. En 1959, cette route est numérotée R.N.83 bis. Elle coupe également, au large du village de la Villeneuve, la voie antique Autun-Besançon. L’élégant pont de Navilly sur le Doubs est une des belles curiosités du trajet. Construit par l’ingénieur chalonnais Emiland Gauthey entre 1782 et 1790, cet ouvrage se caractérise par un souci de l’esthétique hors du commun: «La conception des piles est remarquable dans son dessin, les avants et arrières becs des piles, profilés en forme de proue et poupe de navire sont décorés de pyramides et de sculptures», lit-on sur un panneau d’information en lave émaillée situé en bordure de rivière (côté nord). A peine le pont est-il passé que voilà le carrefour qui amorce la partie bressane de notre promenade sur la R.N.396 historique. Il nous faut prendre à gauche, en direction de Mervans, distant de 16 km.

|

|

| Le beau pont de Navilly, oeuvre de l'ingénieur Gauthey (photo: Marc Verney, avril 2017). |

|

|

| A Mervans, d'anciennes traces du passé routier de ce bourg bressan (photo: Marc Verney, avril 2017). |

|

R.N.470: DES COLLINES ET DES MONTS Entre Bourgogne et monts du Jura, la route nationale 470 historique se faufile au travers des plus belles contrées de la région (lire) |

Passé Frontenard, on longe de près la ligne de chemin de fer de Dijon à Saint-Amour (Bourg-en-Bresse) ouverte en 1883 et totalement électrifiée en 1970. Dès lors, les paysages du pays de Bresse s’imposent, succession de petites collines, d’étangs au milieu des champs cultivés. Mervans, nous dit la Description générale et particulière du Duché de Bourgogne, vient «du mot latin mare, lieu bas, aquatique. Ce bourg, autrefois fermé de murs et de fossés, est une ancienne baronnie. Le pays, jadis couvert de bois, a été esserté, cultivé, assaini». Courtépée explique encore que «quatre grands chemins», ouverts en 1818, mènent de Mervans «à Chalon, à Dijon, à Lons-le-Saunier et à Louhans». La carte de Cassini du XVIIIe montre néanmoins elle aussi des chemins autour de Mervans… La route n°396 de 1959 se poursuit encore une vingtaine de kilomètres jusqu’à Louhans-Châteaurenaud (c’est son nom actuel au complet).

|

R.N.78:

LE JURA PAR LE MORVAN La RN78 de 1959 relie Nevers à St-Laurent en Grandvaux en passant par le Morvan, les beaux vignobles de Bourgogne et Lons. Une route pleine d'histoires à suivre ici (lire) |

|

R.N.471:

UNE ROUTE JURASSIENNE La RN471 de 1959 relie Tournus à Pontarlier en passant par Lons-le-Saunier, Champagnole et Frasne. Un joli tour de Jura où l'on frôle des reculées et des lacs... (lire) |

Le bourg, d’importance, est situé sur les bords de la Seille. Les archives en ligne de la Saône-et-Loire nous en disent un peu plus sur l’histoire du lieu: dépendante de Tournus, citée dans une charte de 878, Louhans, ville carrefour fortifiée, dispose d’un port sur la Seille au XIIe siècle. S'y déroulaient alors les échanges commerciaux autour du sel en provenance de Salins-les-Bains et des monts du Jura. Après le traité de Nimègue, signé le 10 août 1678, Louis XIV récupère la Franche-Comté, auparavant propriété du Saint-Empire romain germanique, ce qui a pour effet de désenclaver Louhans et sa région. Aujourd’hui, la ville est fière de ses marchés de tradition où l’on vend le célèbre «poulet de Bresse»… A l’entrée de la vieille ville, on traverse la Seille sur un pont récent (un précédent, détruit en 1944, réalisé par Gauthey, datait de 1784). La rue centrale, bordée d'arcades, est un des sites les plus intéressants du vieux bourg médiéval. On quitte Louhans par Saugy, la rue des Bordes et on passe la Vallière au Pont-de-la-Barque (l’ouvrage daterait de 1744, remplaçant un bac, selon des sources locales). On suit, dès lors, la «route de Cuiseaux» jusqu’à un carrefour situé au niveau du bois Parpillon. L’ennui, c’est qu’à partir d’ici, les cartes anciennes du Géoportail ne montrent aucune voie ne menant à Saint-Croix, prochain village traversé par la R.N.396 historique… Jusqu’à Marboz, il n’y a rien… Après, en direction de Bourg-en-Bresse, ce ne sont que des chemins qui apparaissent sur les cartes d’état-major du XIXe siècle. Il semble, à l’époque, plus facile de relier Louhans à Bourg par Cuiseaux.

|

|

| Le centre du joli village de Sainte-Croix sous un radieux soleil printanier (photo: Marc Verney, avril 2017). |

|

|

| Après Marboz (photo: Marc Verney, avril 2017). |

La Bresse, pire qu’un col des Alpes? C’est l’explication de Laurent Champier dans un article de 1948 publié par Les Etudes rhodaniennes et titré «L’ouverture de la Bresse par les voies de communication modernes». «Naturellement, dit-il, la Bresse n’est pas douée pour le passage. C’est une fausse plaine avec de fréquentes et brusques dénivellations. Autre difficulté: avec la nature du sol, meuble et mouvant; les matériaux d’empierrement font défaut alors que nulle région n’en réclame aussi abondamment et impérieusement»… Il y a aussi, écrit Champier, des causes politiques. Longtemps, la région a été partagée entre «plusieurs dominations». Le tracé des frontières, dès lors, a «stérilisé» les itinéraires bressans (la Bresse est rattachée à la France en 1601, la Franche-Comté ne l’est qu’en 1678)… Sur CartoMundi, les cartes de 1845 ne montrent toujours rien alors que sur celle de 1881, un chemin y est reporté jusqu’à Varennes-Saint-Sauveur, et de Cormoz à Bourg-en-Bresse… Après Marboz, il reste un peu plus de 30 kilomètres à faire jusqu’à Bourg. Très vite, les banlieues résidentielles font place aux habituelles zones industrieuses et commerçantes… Les ronds-points se succèdent sans temps mort. Notre chemin s’achève. Celui des citadins commence…

Marc Verney, Sur ma route, avril 2017 |

|

| Ancienne chaussée au nord de Bourg-en-Bresse (photo: Marc Verney, avril 2017). |

|

R.N.75:

LA "GRIMPEE" DES ALPES C'était, dans les années soixante, la route des Parisiens se précipitant dès les premières neiges à l'assaut des stations de ski des Alpes... (lire) |

|

R.N.79:

DU CHAROLAIS AU JURA En 1959, la route nationale 79 nous conduit de Nevers à La Cluse sur la commune de Montréal-la-Cluse dans le département de l’Ain (monts du Jura). Des paysages plein la vue!(lire) |

|

STRASBOURG PAR LA R.N.83 Voilà une route qui sillonne l'Est de la France à flanc de collines: Jura, Doubs, Vosges... On n'oubliera pas non plus les vignobles qui s'étalent de part et d'autre du bitume... Une route de gourmet? (lire) |

|

R.N.436: LACETS JURASSIENS De la Bresse au Jura! Ou comment passer de la ligne droite aux charmants virages du Haut-Jura. Une balade qui tourneboule les sens (lire) |

Retour vers la page principale du site (clic!)