En 1959, la R.N.76 historique débute au pied de l’ancien domaine de Grandmont à Tours, au carrefour avec la R.N.10, qui, elle, va escalader la montée de l’Alouette après avoir traversé Tours par la percée Nord-Sud réalisée sous l’Ancien Régime. La «route de Nevers», créée à la sortie de Tours dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, suit, dans un premier temps l’actuelle route de Saint-Avertin. Ce village, à l’histoire très ancienne, fut un point de passage du Cher entre Loches et Tours: Henri II Plantagenêt y aurait fait bâtir un pont en 1162, remarque Wikipédia. De fait, la carte de Cassini (XVIIIe) publiée par le Géoportail de l’IGN montre les traces d’un ouvrage sur la rivière au niveau du lieu-dit la Haute-Arche (celui-ci aurait été détruit au XIVe siècle). La D976 actuelle coupe cette ancienne voie à la hauteur du quai Carnot. Mais, concernant la R.N.76 historique, les cartes nous montrent une autre histoire. En 1958, le village de Saint-Avertin est au bord du Cher et la R.N.76 emprunte les rues de Grandmont et de Larçay. De vastes travaux rectifiant le cours de la rivière vont avoir lieu dès le début des années soixante, signale le site tours.fr: coupant la boucle de Saint-Avertin (qui subsiste sous forme de plan d’eau) le lit du Cher est implanté en partie dans la prairie de Grandmont (avec le lac des Peupleraies). Ce fut, écrit encore le site municipal, «l'un des plus grands chantiers hydrauliques d'Europe qui a permis de modifier le cours naturel du Cher, afin de mettre en oeuvre un vaste programme d'urbanisation, permettant à la ville de Tours d'étendre son assise territoriale». A la sortie de Saint-Avertin, la route longe le coteau, dominant le Cher, percé de nombreuses caves (carrières), qui ont servi de réserves de pierre pour l’agglomération tourangelle dès le Moyen Age. «C’est de ces hauteurs, écrit Georges Touchard-Lafosse en 1851 dans La Loire historique, pittoresque et biographique, que des canaux, passant sous le lit du Cher, portent une eau limpide et pure dans les fontaines de Tours». Le même auteur évoque «la route royale» qui suit ce «littoral».

|

RN10:

AUX BASQUES DE LA GIRONDE...

Au compteur de la 4CV, le trajet Paris-Hendaye, ça fait "à l'aise" plus de 750 km km depuis la porte de Saint-Cloud. Une sacrée promenade... (lire) |

Voilà maintenant le petit village de Larçay. Dans l’Antiquité, les lieux sont fortifiés, au IIIe siècle, un castellum semble y contrôler la voie fluviale sur le Cher et plusieurs axes secondaires. Archéologues et experts s’interrogent encore aujourd’hui sur l’utilité de ce fortin -d’ailleurs inachevé- à proximité immédiate de Tours, cité puissamment fortifiée au Bas-Empire. Non loin, à Véretz, notre route longe là encore le Cher au plus près sur le quai Henri-IV. A une ferme gallo-romaine au IVe siècle, succède ici une place-forte conquise par l’occupant anglais durant la guerre de Cent Ans narre le site veretz.com. Débarrassés des Anglais, les artisans lancent l’industrie de la soie qui voit le jour dans l’une des salles du château. Puis, au XVIIIe, ce sont les bateliers qui entretiennent la prospérité des lieux raconte encore le site municipal. Un pont réalisé en 1847 sur le Cher permet à la D85 de rejoindre Montlouis au nord. Vers Bléré, on peut lire ceci dans l’ouvrage Montlouis à travers les siècles: «Le 29 septembre 1786, une corvée est fournie par Montlouis pour la continuation de la route de Véretz à Bléré»… Quatre kilomètres après Véretz, voici Azay-sur-Cher. Le village fut, de 1912 à 1932, le terminus du tramway venant de Tours; celui-ci suivant fidèlement le tracé de la R.N.76, dit le site azaysurcher.fr. Plus loin, l’ancienne «route royale de Tours à Nevers» passe au large d’Athée-sur-Cher, où l’on peut encore voir (tout comme à Véretz) des vestiges de l’aqueduc gallo-romain de Fontenay construit sous le Haut-Empire et qui alimentait Tours (Caesarodunum) en eau potable. La route s’oriente maintenant vers Bléré, à 24 km de Tours.

|

| Belle plaque de cocher à Véretz (photo: MV, avril 2019). |

|

| Le pont de Bléré (photo: MV, avril 2019). |

On y entre par la D376 et le lieu-dit la Haute-Borne. «Il y avait ici, explique le site municipal blere-touraine.com, un passage sur le Cher dès la période gallo-romaine et le bourg se trouvait à l'intersection de plusieurs grandes voies». Le pont primitif du XIIe siècle «a certainement été construit, comme c'est souvent le cas, à l'emplacement d'un ancien gué sur le Cher», précise encore blere-touraine.com. Placée sur le trajet entre Amboise et Loches, la ville a longtemps été, du Moyen Age au XVIIIe siècle, une étape sur l’itinéraire de Paris à l’Espagne. Du XIIe au XVe siècle, le bourg étend ses fortifications. «Les tablettes de voyage de Philippe-le-Bel indiquent que le roi a dormi à Bléré le 23 août 1301», écrit Wikipédia. L’ancien ouvrage sur le Cher, situé en face de l'actuelle rue du Pont, «totalisait pas moins de quinze arches, réparties sur 228 mètres», découvre-t-on dans l’article «Histoire: le Cher, rivière de passage», publié en août 2016 dans La Nouvelle République du Centre-Ouest. Le pont actuel, plus large, est bâti de 1900 à 1904. Pour suivre la route nationale 76 de 1959, il nos faut maintenant traverser le Cher en direction de la Croix-en-Touraine. On passe le faubourg de Finispont (qui porte bien son nom!). La canalisation du Cher au XIXe siècle y a multiplié les activités, lit-on dans le document touristique édité par le service patrimoine de Loire-Touraine, «deux mariniers (dont l’un construisait et réparait des bateaux), un maréchal-ferrant et deux cafés qui louaient et vendaient des bateaux». Au bout de la chaussée, le village de la Croix-en-Touraine aurait été fondé à l’époque de la colonisation romaine par un certain Quintinus. «La situation de carrefour, entre l’ancienne voie romaine Tours-Bourges et l’axe secondaire Amboise-Loches, est sans doute à l’origine du terme "croix"», raconte encore la plaquette Laissez-vous conter Bléré et la Croix-en-Touraine. Au XIIe siècle, une tour à feu dominait le bourg: elle servait à annoncer l’arrivée des ennemis. Au bout de la rue Nationale, il faut tourner à droite vers la rue de Chenonceaux. C’est actuellement la départementale 40, mais ce fut la route principale «de Tours à Nevers» de 1831 aux années 70-80. Après, une voie fut établie sur la rive gauche (l’actuelle D976), rétablissant partiellement l’ancien tracé de 1824. Notre chemin va désormais côtoyer durablement la ligne de chemin de fer de Tours à Vierzon (mise en service en 1869).

|

| Vers Civray (photo: MV, avril 2019). |

|

| La borne de limites départementales entre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher (photo: MV, avril 2019). |

Voici le village de Civray-de-Touraine. Seule commune de Touraine à s’étendre de part et d’autre du Cher, Civray a été coupée en deux durant la Seconde Guerre mondiale en raison de l’établissement par les Allemands de la ligne de démarcation qui passait par le Cher. Un peu plus loin, on atteint Chenonceaux et son fameux château (Chenonceau –sans x), édifié sur la rivière au XVIe siècle. Les abords de la chaussée restent assez fortement urbanisés jusqu’à Chisseaux. Ce bourg, écrit le site mairie-chisseaux.fr, «est, selon la tradition, l’une des six paroisses de Touraine créées par saint Martin à la fin du IVe siècle. La commune, d’abord traversée par un chemin gaulois puis par la voie romaine Tours-Bourges, devenue l’axe Nantes-Lyon, est pourvue en 1840 d’une écluse sur la rive droite du Cher et, vers la même époque, d’une gare qu’elle partage avec Chenonceaux». La route entre maintenant dans le Loir-et-Cher (D176). En juin 1940 à Chissay-en-Touraine (la localité suivante de notre chemin), Paul Reynaud, alors président du Conseil, se replia au château du village avec son administration. Notre prochaine étape, Montrichard, se blottit entre le coteau et la rivière. Terre anglaise au XIe siècle, la Touraine est fortement disputée entre le roi de France et le roi d’Angleterre jusqu’au XIIe siècle. Rattachée à la France après 1204, la région reste tranquille jusqu’à la guerre de Cent ans. Puis, Montrichard voit, le passage, en 1539, de l’empereur Charles Quint, en route vers Chenonceau avec toute la cour de François Ier, écrit le site lesamisduvieuxmontrichard.com. Prise par les catholiques en septembre 1589, la cité est réinvestie par Henri IV un mois plus tard. Sur ordre royal, l’imposant donjon est en partie démantelé. Le dernier roi à venir à Montrichard est Louis XIII, en juillet 1614. Plus de trois siècles plus tard, le 14 juin 1940, un lourd bombardement touche le champ de foire et le quai du Cher: «300 victimes sont à déplorer», raconte l’association «Les Amis du Vieux Montrichard» sur son site. Mais revenons à l’histoire de la route… «On se représente mal, écrit Georges Gaume dans l'article «L'énigme de la voie romaine Tours-Bourges», quelle était la pauvreté des chemins de communication dans cette partie du val avant 1840 (date d'établissement de la route n°76, ndlr). Il n'existait, de Montrichard à Noyers, et dans la traverse du bourg de Thézée, qu'un seul chemin vicinal des plus primitifs». En 1803, le Conseil municipal de Thézée indiquait «qu'à un certain endroit, ce chemin se trouvait fréquemment coupé par une étendue d'eau qui était de nature à effrayer tous les voyageurs qui ne connaissaient pas le gué».

|

| Les quais du Cher à Montrichard (photo: MV, avril 2019). |

|

| Vers Noyers (photo: MV, avril 2019). |

A Thézée (ou Thésée), au lieu-dit les Mazelles, en bordure de la D176, on trouve des ruines romaines imposantes. Difficile, encore aujourd’hui, de comprendre à quoi pouvait servir cet ensemble de bâtiments… «On suppose, écrit le site tasciaca.com, qu'il s'agit de bâtiments à fonctions multiples, en relation avec leur position géographique et particulièrement à leur proximité de la voie romaine et de la rivière Cher. On pense à une sorte de relais de poste, à un ensemble public, administratif, fiscal, judiciaire, peut-être aussi marché, basilique civile, Bourse de commerce...». Mais il y a un hic: dans son étude sur la voie Tours-Bourges parue dans la Revue archéologique du Centre de la France, Georges Gaume explique que «depuis Tours, et au moins dans toute la traversée du département du Loir-et-Cher, aucun élément de cette voie n’a été identifié de façon certaine. (…) Il n’est même pas possible de savoir si elle empruntait la rive droite du Cher ou la rive gauche». Pour l’auteur, la configuration du site des Mazelles prouve «manifestement» que les lieux «n’avaient point fonction de "mansio" (de relais, ndlr), et que, par conséquence, la présence de la voie romaine à proximité doit être mise en doute». Des fouilles n’on rien révélé vers le Cher, ni sous la voie ferrée… «L’ultime hypothèse que la voie romaine a pu être recouverte lors de l’établissement de la route royale n°76 (1835-1840, ndlr) ne résiste pas à l’examen des anciens cadastres et des configurations actuelles en surface», avance encore Georges Gaume. Pour cet auteur, c’est le Cher lui-même qui servait de voie de circulation… et le site des Mazelles aurait peut-être été le point de transfert fleuve-route pour le voyage Tours-Bourges (un hub, quoi...). Au-delà, un itinéraire routier semblait aller de soi, déjà, entre Vierzon et Bourges (voie ancienne Orléans-Bourges), mais aussi entre Noyers-sur-Cher et Vierzon puisque Georges Gaume affirme avoir consulté des documents d’archives datés de 1828 dans les communes de Langon, Mennetou et Châtres stipulant que le creusement du canal du Berry avait «entraîné la disparition de l’ancienne voie romaine de Nevers à Tours, qui, sur les territoires de ces communes et bien que sinon bonne mais au moins praticable et ferrée sur une grande étendue assurait auparavant le trafic entre ces communes et les marchés et foires de Villefranche et Romorantin». Un travail plus récent effectué par Elisabeth Latremolière dans la Revue archéologique du centre de la France en 1999 «soupçonne» l'existence d'une voie sur le coteau. L'attestation de cette voie «est cependant sujette à caution à Thésée alors qu'elle est assurée à Saint-Georges, Chisseaux et Nouan-en-Garçais»... Rive droite ou rive gauche… le débat reste ouvert!

|

R.N.675: LA FRANCE DES DOUCES COLLINES

Voilà une de ces routes qui font encore le charme de notre pays… petits bourgs croquignolets, échappées vertes, auberges de campagne… (lire) |

Après Avigne, la route n°176 rejoint la –plus moderne- D976. C’est, par là, en tous cas, que se situait la «dernière lacune de la chaussée» Tours-Nevers, raconte Georges Reverdy dans Les routes de France du XIXe siècle. Voilà le carrefour de la «Croix-Verte» où notre R.N.76 historique croise la R.N.675 historique. De l’autre côté du Cher, il y a le bourg de Saint-Aignan, qui était cité dans le décret de décembre 1811 (classement des routes impériales) comme ville traversée par la route n°94 de Nevers à Tours (tracé placé alors rive droite depuis Tours jusqu’en 1831…). On entre maintenant dans Noyers-sur-Cher par la D176b (rue Saint-Lazare et rue Nationale) qui longe l’amorce du canal de Berry. Le Cher étant canalisé de Tours à Noyers grâce à seize barrages à aiguilles doublés d’écluses, vers Bourges, Montluçon et Nevers, c’est cette voie d’eau, creusée de 1809 à 1841 qui permettait de transporter les marchandises (charbon, pierres, acier, huile, bois, sucre et vins). Le point culminant du trafic commercial sur le Cher s’est situé entre 1845 et 1920. Ce canal (désaffecté en 1955, parfois comblé maintenant) sera, pendant de nombreux kilomètres, le compagnon de la R.N.76… Après Noyers, notre route du XIXe siècle file droit vers l’intersection avec la R.N.156 (D956) en provenance de Contres. Ce n’était peut-être pas le cas auparavant. Les anciennes cartes montrent un itinéraire beaucoup plus sinueux entre Noyers et Selles passant par Châtillon et le Pont-de-Sauldre où il franchissait la rivière du même nom pour approcher Selles-sur-Cher.

|

| L'arrivée à Selles-sur-Cher (photo: MV, avril 2019). |

|

| En sortant de Selles-sur-Cher (photo: MV, avril 2019). |

|

| Un court moment de Sologne pour la R.N.76 historique (photo: MV, avril 2019). |

Après avoir franchi la Sauldre, voici Selles-sur-Cher. La bourgade doit son nom au latin cella, qui désigne une cellule d'ermite, indique le site valdecherromorantinais.fr: «C'est en effet sur les bords du Cher que St-Eusice établit son oratoire, probablement dans la plaine inondable du Cher. Sa piété attire l'attention de ses contemporains, qui constatent que le Cher, dans ses plus hautes eaux, respecte sa cellule de branchages. À sa mort, vers 540, une basilique est construite sur son tombeau, à l'emplacement de son oratoire. Elle donnera naissance à la ville de Selles-sur-Cher». On prend dès lors la direction de Villefranche-sur-Cher. Notre route effleure la Sologne, les paysages évoluent, forêts et terres sablonneuses remplacent les coteaux du Cher. Entre 1917 et 1919, lors de la Première Guerre mondiale, toute cette, région au sud de Romorantin, va vivre à l'heure américaine, découvre-t-on sur valdecherromorantinais.fr... C'est en effet là que va s'installer, vers Gièvres, un immense dépôt logistique (General Intermediate Supply Depot), «apte à ravitailler en vivres et en matériel l'armée américaine sur une ligne de front s'étendant de Dunkerque jusqu'en Italie. La deuxième plus grande usine frigorifique de l'époque, après Chicago, y a été construite», explique encore le site. En reste aujourd’hui «l’entrepôt des alcools» et le camp des Landes, un espace géré par l’IGN. Villefranche-sur-Cher n’est qu’à 8 km au sud de Romorantin mais notre chemin ne croisera pas celui de la «capitale» solognote puisque notre R.N.76 historique prend maintenant la direction de Vierzon qui se trouve à 25 km. Après Langon, voilà Mennetou-sur-Cher, très ancien bourg fondé au VIe siècle par la fille de Clotaire Ier qui y établit un monastère. Celui-ci, ravagé par les invasions normandes, ne survit pas au Xe siècle, écrit Wikipédia. La petite cité est fortifiée au XIIIe siècle mais tombera entre les mains anglaises en 1356. A noter qu’un «chemin de Tours à Lyon» apparaît entre Villefranche et Vierzon sur la carte de Cassini (XVIIIe siècle) publiée par le Géoportail de l’IGN (certains historiens régionaux pensent qu’on rejoignait aussi Tours par Romorantin). Plus loin, le village de Châtres-sur-Cher est lui aussi très ancien: l’origine du toponyme, voit-on sur le site chatressurcher.fr, «correspond soit à un ancien camp romain (castra), soit à un château du haut Moyen Age sur la voie antique de Bourges à Tours». Dès la sortie de ce village, notre route entre dans le département du Cher. La R.N.76 historique se transforme en D2076. Vers le village de Thénioux, on se souvient des passeurs qui ont fait traverser à de nombreux résistants, aviateurs alliés et réfugiés clandestins la terrible ligne de démarcation (ici sur le Cher) qui a coupé la France en deux de 1940 à 1942.

|

| Plaque de cocher de la R.N.76 historique à Villefranche (photo: MV, décembre 2011). |

|

| Très belle plaque Michelin bien conservée de la R.N.76 historique à Mennetou-sur-Cher (photo: MV, avril 2019). |

Peu avant Méry-sur-Cher, la mention «le Grand Chemin» accolée à une voie un peu au sud du tracé de la R.N.76 historique montre ici le passage du cheminement ancien vers Vierzon. Un peu plus loin, aux portes de l’agglomération vierzonnaise, voici le lieu-dit au joli nom du Coq-Gaulois. Ce terme n’apparaît pas cependant sur la carte d’état-major du XIXe. Voilà maintenant Vierzon. Après la conquête romaine, écrit ville-vierzon.fr, la cité fut probablement d'abord «un oppidum, point de défense à l’entrée ouest du Berry, établi sur une butte, exposé au midi, surveillant le confluent de l’Yèvre et du Cher et protégé par la forêt et la Sologne au nord. Un château mérovingien s’y installa, puis les Normands s’y fortifièrent sur la motte féodale. Ils devinrent seigneurs de Vierzon et la ville se développa à l’intérieur de remparts à l’Ouest du château. Les Anglais (Richard Cœur de Lion en 1196, puis le Prince noir) incendièrent et prirent la ville et le château. Du Guesclin en chassa les Anglais en 1370 et redonna Vierzon à la couronne de France. Elle devint alors un des centres de ravitaillement des armées de Jeanne d’Arc». Au début du XXe siècle, pour le voyageur qui emprunte la route, écrit René Crozet dans un article paru en 1933 dans les Annales de géographie, la cité «donne l'impression d'une agglomération hâtivement développée, formée par la juxtaposition de plusieurs centres d'activité, démesurément étirée en longueur dans le sens de la vallée commune au Cher et à l'Yèvre. Après les faubourgs semi-ruraux où les maisons ouvrières s'éparpillent, on atteint, aux abords de la gare, les quartiers commerçants et industriels»... «En pleine ville, poursuit l’auteur, les usines forment des blocs compacts, d'allure différente selon les genres de fabrication, grands halls vitrés des ateliers de construction mécanique, bâtiments poudreux des porcelaineries d'où émergent les cheminées trapues des fours. Puis, la circulation s'étrangle dans le vieux Vierzon, où les grandes routes deviennent, momentanément, des rues étroites et durement pavées»... Cette description est datée, la ville d’aujourd’hui est quand même nettement plus avenante… mais reste cette disposition étirée, le long du canal de Berry. C’est vers le milieu du XIXe siècle que la vocation industrielle de Vierzon s’affirme: matériel agricole, porcelaine, verrerie, papeteries… La cité est très récente: c’est en 1937 que naît officiellement Vierzon, fusion de quatre bourgs, Vierzon-Village, Vierzon-Ville, Vierzon-Bourgneuf et Vierzon-Forges. On quitte cette cité –chère à Jacques Brel- par les rues Pasteur et Etienne-Marcel.

|

| Vers Châtres, la route n°76 se trouve juste à côté du canal de Berry et du Cher (photo: MV, avril 2019). |

|

| En regardant vers l'Ouest, Châtres se trouve aux portes de la douce vallée du Cher (photo: MV, décembre 2011). |

|

R.N.20:

LIMOUSINES EN PYRENEES...

La N20 de 1959 relie Paris à l'Espagne en passant par...

Orléans, Vierzon, Limoges, Toulouse... une route qui coupe la France

en deux du nord au sud. Une belle chevauchée...

(lire) |

|

| L'entrée dans la cité de Vierzon (photo: MV, avril 2019). |

De Vierzon à Bourges, la carte d’état-major publiée par le Géoportail de l’IGN montre clairement le tracé d’une «voie romaine» passant par l’ouest de Mehun (la «chaussée de César»), longeant l’A71 jusqu’à la D23 pour entrer dans Bourges par le faubourg d’Auron. Mais ce n’est pas le cas de notre R.N.76 historique (D2076), qui traverse Vignoux-sur-Barangeon et Mehun-sur-Yèvre. La voie, réaménagée dans les années 1840 (Wikisara), constituait déjà une partie de la «route de Bourges à Orléans», signale Georges Reverdy dans Les routes de France du XIXe siècle. On entre dans Mehun par l’avenue Jean-Châtelet. «C’est la confiscation des biens de Robert III d’Artois qui, en 1332, apporte le fief de Mehun dans le domaine royal», raconte le site ville-mehun-sur-yevre.fr. Charles VII, dit «le Victorieux» décède au château de Mehun-sur-Yèvre, le 22 juillet 1461. Connu comme le chef du parti armagnac face aux Bourguignons et aux Anglais, replié au sud de la Loire, il vit Jeanne d'Arc combattre à ses côtés afin qu'il puisse être sacré roi de France à Reims. Plus tard, c’est à la fin du XVIIIe siècle et dans le deuxième tiers du XIXe siècle que la porcelaine s’installe bien plus pacifiquement en Berry et notamment à Mehun. Car auparavant, la cité était une ville drapière. Les tisserands étaient installés «dans différents quartiers», raconte encore le site municipal qui mentionne que la cité possède encore aujourd'hui la plus vaste manufacture de porcelaine de France. Une longue ligne droite emmène désormais le voyageur jusqu’aux abords de Bourges à Saint-Doulchard. D'origine gallo-romaine (une ferme), c'est à l'époque de Clovis (466-511) que peut être située la date de naissance de la commune, dit le site internet mairie-saintdoulchard.fr. C'est un moine natif de Bourges, Dulcardus, qui serait parti d'Orléans pour venir s'installer dans le coin, bâtissant un ermitage et transformant les alentours en un lieu de dévotion. Au XIXe siècle, on y a trouvé, pendant quelques années (1847-1851), la gare de Bourges avant que le chemin de fer ne soit prolongé vers le sud et l’est. Et voilà Bourges… «De quelque côté qu’on aborde la ville, raconte le Guide Vert Michelin en 1961, surgit de la Champagne berrichonne, à des kilomètres à la ronde, l’imposante et majestueuse silhouette de la cathédrale». La ville a une longue histoire: capitale de la tribu des Bituriges, l'ancienne Avarich est prise d'assaut par César en 52 av. JC. Il va y massacrer les 40 000 Gaulois qui s'y étaient enfermés. Passée sous la domination de Rome, Avaricum retrouve de son faste. La ville est reliée au reste de la Gaule par un vaste réseau de voies romaines et se trouve être la capitale d'une large province, l'Aquitaine Première. «Les principales voies attestées par les Itinéraires d'Antonin et la Table de Peutinger, pénètrent par les deux portes monumentales de Lyon (rue Jacques Rimbault) et d'Auron», écrit le site ville-bourges.fr. Le déclin amorcé au Bas-Empire romain entraîne la construction de remparts au IVe siècle. Le mur épais est soigneusement appareillé en pierre et chaînages de briques, renforcé par une cinquantaine de tours et percé de quatre portes, signale encore le site internet municipal. La ville se referme alors sur une surface de 25 hectares environ. Puis Bourges devient ville royale: «Le jour de Noël 1137, Louis VII est couronné dans la cathédrale romane de Bourges, en présence de sa jeune épouse, Aliénor d'Aquitaine, raconte ville-bourges.fr. Mais, lorsque celle-ci se remarie avec Henri II Plantagenêt, ce petit territoire du Berry devient le seul domaine royal au sud de la Loire, face aux possessions du roi d'Angleterre»... Les deux constructions majeures de cette époque, la Grosse Tour et la cathédrale gothique, seront les symboles du pouvoir royal des capétiens et de la puissance des archevêques de Bourges, primats d'Aquitaine.

|

| La circulation se fait plus importante autour de Bourges (photo: MV, avril 2019). |

|

R.N.140: ROULEZ VERT!

Jusqu'à Figeac, par Bourges, Guéret, Tulle... la route nationale 140 historique fait un sacré bout

de chemin en travers de l'Hexagone! L'occasion de se promener

au milieu des plus beaux paysages! (lire) |

|

R.N.151: EN COEUR DE FRANCE (II)

La deuxième partie de la N151 de 1959 part de Châteauroux et se dirige en direction de Vézelay en Bourgogne en sautant la Loire. Historique!

(lire) |

Au XIVe siècle, poursuit ville-bourges.fr, Jean de France (frère de Charles V), qui a reçu les provinces de Berry et d'Auvergne en apanage, «fait de Bourges sa capitale dans une France dévastée par la guerre de Cent Ans». Son mécénat fastueux permet d'installer à Bourges un des foyers artistiques et culturels les plus importants de son temps (on construit le palais ducal et la Sainte-Chapelle). En 1422, Charles VII installe à Bourges la capitale de son petit royaume après son accession au trône. Avec l'aide financière de Jacques Coeur, de la ville et de l'Eglise de Bourges, le roi y prépare la reconquête du pays. En 1487, Bourges est une cité d'au moins 15.000 habitants; Louis XI l'a dotée d'une université et de deux foires par an. Mais le 22 juillet de cette année, un grand incendie détruit le tiers de la ville; la ville ne s’en remettra pas et perdra de son influence. Malgré la relance des chantiers de construction au XVIIe siècle (hôtels particuliers, églises, palais archiépiscopal, grand séminaire...), Bourges, place forte aux remparts ruinés avec un marché agricole dépérissant ne s'ouvre pas sur les échanges extérieurs. Au cours du XVIIIe siècle, des manufactures de draps et d'étoffes et de coutellerie tentent de s'implanter dans le Berry sans véritable succès. Au XIXe, le canal de Berry et le chemin de fer viennent relancer l’activité d’autant que la ville est choisie pour héberger de grandes usines d’armements situées loin des hostiles frontières orientales… En 1878, le maire Eugène Brisson initie un vaste programme de nouvelles voiries: la ville est ceinturée de boulevards qui épousent le tracé de l'enceinte médiévale, puis de grandes voies sont ouvertes pour relier entre eux les nouveaux quartiers, militaire, industriel et ouvrier, ainsi que la gare. Enfin, durant la Première Guerre mondiale, Bourges devient un des principaux centres de production d'armement du conflit; on y réalise notamment le fameux canon de 75. On quitte la ville par le faubourg Charlet et l’avenue Ernest-Renan. Notre R.N.76 historique de 1959 longe les marais de la ville, au nord. Ces terrains marécageux ont longtemps assuré la défense de la ville. Transformés en parcelles cultivables, ils ont alimenté la ville en fruits et légumes durant plusieurs siècles. On retrouve la campagne après Pignoux et le lieu-dit la Taupinière. La «route de Nevers» (D976) oblique vers Savigny-en-Septaine en longeant le «polygone de Bourges», un champ de tir d’une superficie de 10.000 ha où l’armée française teste –depuis 1853- les munitions les plus diverses… Pourquoi «Septaine»? Le site cc-laseptaine.fr explique qu'avant la Révolution, la Septaine représentait la «banlieue» de Bourges.

|

| Vastes plaines autour de Savigny-en-Septaine (photo: MV, avril 2019). |

|

| A Bengy. Ce poteau Michelin n'est vraisemblablement plus à son emplacement initial (photo: MV, décembre 2013). |

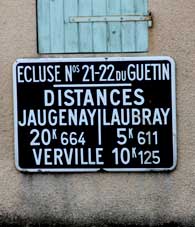

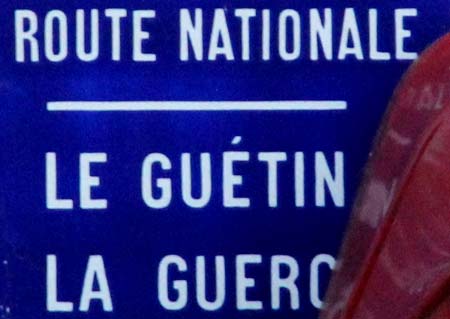

Quelques kilomètres plus loin, nous n’en avons pas fini avec la «chose» militaire puisque voici Avord et sa base aérienne, fondée en 1912… Dès 1916, ce fut la première école d'aviation au monde, formant des milliers de pilotes au combat aérien. Pas très pacifique tout cela… En revenant sur l’histoire routière de notre voie, Georges Reverdy nous signale, dans Les routes de France du XIXe siècle, que le 12 février 1834, «le tracé est approuvé entre Bengy et Savigny tandis que le 10 mars, l’ingénieur Castagnol présente son projet entre Le Guétin et Nérondes». Ce projet, continue-t-il, est «complété et approuvé en mai suivant avec une chaussée de 30 cm d’épaisseur (16 cm en moellons et 1 cm en cailloutis)». Bengy-sur-Craon, qui puise ses racines dans une vaste exploitation agricole gallo-romaine est bien vite dépassé; voilà Nérondes, encore un village agricole, situé à une douzaine de kilomètres de La Guerche-sur-l’Aubois. Avant d’y arriver, l’œil du voyageur des routes remarque deux courtes rectifications (datant sans aucun doute de la seconde moitié du XXe siècle), l’une au niveau de la Cartonnerie et l’autre, vers la Clauris. A la Guerche, notre chaussée franchit l’Aubois et l’une des branches du canal de Berry (déclassé). Située au bord de la voie d’eau, l’ancienne tuilerie Sauvard exportait ses tuiles dans les péniches dites «berrichonnes», au gabarit modeste, adaptées à ce canal de petite taille. Dès lors, notre route s’approche du val d’Allier, terme du voyage sur la R.N.76 historique. «C’est en avril 1833 que le tracé par le Gravier (non loin de la Guerche) est confirmé avec un ouvrage de franchissement de l’Allier au Guétin», nous explique Georges Reverdy. Car auparavant, continue l’auteur de l’ouvrage Les routes de France du XIXe siècle, «il existait un projet passant par un passage de la Loire à Givry, près de Fourchambault».

|

| Rectification peu avant la Guerche-sur-Aubois (photo: MV, avril 2019). |

|

| Plaque émaillée de la R.N.76 au lieu-dit la Grenouille. Elle est en partie dissimulée par l'auvent d'un restaurant qui sert des... grenouilles (photo: MV, avril 2019). |

Au lieu-dit la Grenouille, on passe la voie d’eau alimentant le canal Latéral à la Loire. Au Guétin, on se trouve face à l’Allier. Une carte d’état-major publiée par CartoMundi montre que la chaussée est interrompue par l’étroit pont-aqueduc (construit entre 1832 et 1835) qui supporte le canal Latéral à la Loire. Des tentatives ont été faites pour créer des systèmes permettant de faire passer le trafic terrestre sur l’ouvrage… Mais sans grand succès. Alors on bâtit à côté un pont suspendu de plus de 300 mètres (1837). Les photos des cartes postales du lieu montrent tout d’abord des piliers en pierre puis des piliers métalliques supportant les câbles. Démoli à la fin des années 80, il est remplacé aujourd’hui par un ouvrage plus moderne. Il ne reste que huit kilomètres jusqu’à l’extrémité orientale de la R.N.76 historique. Notre voie croise le canal Latéral à la Loire peu après avoir longé Gimouille et va le franchir de nouveau au pont des Argougniaux. Ici, se trouve la mémoire du projet ferroviaire américain dit du «cut off», une ligne construite dès 1917 qui permettait aux trains militaires US montant au front d’éviter la congestion de la gare de Nevers en traversant la Loire plus au sud, vers Sermoise. On se trouvait là sur la principale voie d’approvisionnement des troupes américaines en Europe qui utilisait la voie ferrée Saint-Nazaire-Tours-Nevers-Dijon. Enfin, la R.N.76 historique (D976) s’embranche à la R.N.7 historique (D907) un peu au sud de Nevers au niveau du Clos-Ry, en aval du faubourg de Lyon.

|

| Le nouveau pont sur l'Allier a remplacé dans les années 80 un pont suspendu de 1837. Au fond, le pont-canal (photo: MV, avril 2019). |

|

| ancienne chaussée de la R.N.76 autour du pont des Argougniaux (photo: MV, décembre 2013). |

|

R.N.7: LES MILLE BORNES

La N7 est sans doute la plus connue de nos nationales

historiques. Voilà la plus sympathique des balades

vers la Côte...

(lire) |

Marc Verney, Sur ma route, décembre 2019

Retour à l'index général (cliquez

ici)

|