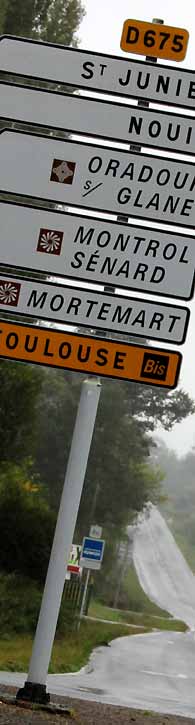

Le bourg de Contres est un gros village un peu endormi situé dix kilomètres au sud du château de Cheverny. Depuis Blois, on y accède facilement avec la départementale 956 (ancienne R.N.156). Pour les origines, tout semble encore bien mystérieux: le site municipal ville-contres.fr raconte que Contres «n'était peut-être autrefois qu'un poste militaire», placé «sur la frontière du pays des Carnutes, opposée à celle du Pays des Bituriges». Wikipédia indique que le développement des lieux semble, quant à lui, lié à des marchands de bestiaux qui se seraient établis ici au Moyen Age, profitant de «la situation du lieu, sur un point de communication entre le Berry, la Marche, le Poitou et les provinces de l'Orléanais et du pays chartrain». La carte de Cassini (XVIIIe) publiée par le Géoportail de l’IGN montre qu’il y a avait déjà un «chemin de Saint-Aignan» suivant à peu près la chaussée contemporaine. A Couddes, 7 km au sud, la voie du XVIIIe semble passer aux lieux-dits le Grand-Chemin et Chamarante pour rejoindre la beaucoup plus rectiligne voie du XIXe après l’étang de Morthèze. En 1819, lit-on dans la Collection générale des lois, décrets, arrêtés, la «route de Blois au Blanc par Saint-Aignan» portait le numéro départemental n°4. Juste avant Saint-Romain-sur-le-Cher, notre R.N.675 (numérotée D675) franchit la Rennes, un petit affluent du Cher. Voici maintenant la forêt de Gros-Bois, la Croix-Verte (croisement avec la R.N.76 historique) puis les bords du Cher que l’on atteint au bien nommé lieu-dit Les Ponts. Difficile de trouver des informations précises sur le pont qui franchit ici la rivière: l'Inventaire général du patrimoine culturel (culture.gouv.fr) précise que, dans le cadre des travaux du canal du Berry, «un barrage à poutrelles est réalisé sous le pont de Saint-Aignan en 1836 par l'ingénieur Camille Bailloud. En 1838, deux maisons éclusières sont construites près du barrage». Plus loin, on lit encore que «sur le pont se trouvait un moulin daté de 1647, reconstruit en 1837 par le prince de Chalais Périgou et détruit vers 1976». Par ailleurs, il semble que l'ouvrage, emporté par la crue du Cher de 1856, ait été reconstruit en 1859 (lemaire1957.net). Plus tard, durant les années sombres de la Deuxième Guerre mondiale, c’est là que se trouvait le point de contrôle de la ligne de démarcation qui a coupé la France en deux de 1940 à 1943 (cheminsdememoire.gouv.fr).

|

R.N.76: TRES CHER BERRY

La

route nationale Tours-Bourges-Nevers se glisse le long des "jardins de la France"... Un voyage inoubliable dans le temps et l'espace... (lire) |

|

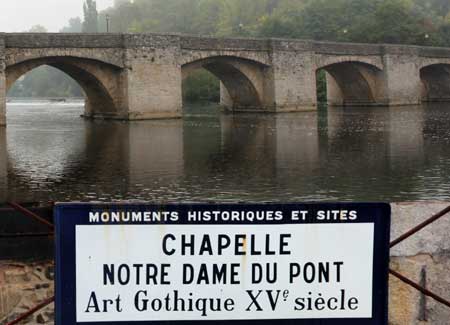

| Le pont sur le Cher à Sant-Aignan (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

Sur l’autre rive, à Saint-Aignan, on se trouve sur le quai Jean-Jacques-Delorme (D17). Aujourd’hui, la route contourne le vieux centre par la rue Maurice-Berteaux. Les cartes publiées par le Géoportail de l’IGN semblent montrer que le chemin menant à Nouans-les-Fontaines empruntait autrefois la rue Constant-Ragot. Plus loin, nous voici sur l’avenue Gambetta. «Sur la route du Blanc, raconte l'Histoire de la ville de Saint-Aignan, et depuis la suppression du cimetière qui date de 1812, des maisons s'y construisent sans relâche, et dans peu d'années, Saint-Aignan aura un nom à donner à une longue et belle rue qui peut se prolonger indéfiniment»... Là encore, les précieuses cartes du Géoportail de l’IGN nous donnent des indications très intéressantes sur le tracé de la chaussée dans la région. Après un dernier rond-point, la D675 se met à longuement virevolter dans les collines alors que la carte d’état-major du XIXe nous montre ce que la carte contemporaine appelle une «voie romaine» filant tout droit jusqu’à l’orée de la forêt de Brouard. C’est sur cette voie que passaient chariots et diligences des XVIIIe et XIXe siècles. Les Annales des ponts et chaussées de 1871 nous montrent que la déclaration d’utilité publique de ce vaste chantier de rectification routière a été signée en juillet 1870. Grâce à l’IGN, voilà d’étonnantes photos aériennes également, qui dévoilent le tracé au cordeau de l’antique chemin alors que la route moderne, extrêmement tortueuse, longe de manière étonnante les enclos du zoo de Beauval, calé dans le petit vallon du Traîne-Feuille. A noter qu’un morceau de cette «voie romaine» porte, au sud de Beauval, le nom imagé de «Bine-Cul»… Dès lors, la courte traversée de la forêt de Brouard (où la chaussée disparaît de la carte de Cassini) nous emmène brièvement en Indre-et-Loire jusqu’au village de Nouans-les-Fontaines. Ici, notre route porte aujourd’hui le n°775 (anciennement G.C.39 dans les années 30). «Nouans-les-Fontaines apparaît sous le nom Novientum dans un acte de Charles le Simple en 903», relate Wikipédia. Cette encyclopédie en ligne nous précise que ce toponyme pourrait être de composition gauloise, signifiant «un "nouveau lieu" ou un "nouvel édifice", créé sur des terres récemment défrichées». Une longue ligne droite se poursuit jusqu’à Villedömain où la voie tourne autour de l’église du village. Cassini nous montre à nouveau une chaussée à partir du château de Chaillou. En arrivant à Châtillon-sur-Indre, nous voici dans le département de l’Indre, où la R.N.675 d’antan s’est transformée en D975 (R.D.2 en 1813).

|

| La borne de limites départementales entre l'Indre et l'Indre-et-Loire dans la forêt de Brouard (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| Jolies ondulations de la chaussée au nord d'Azay-le-Ferron (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| Azay-le-Ferron et son château s'approchent (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

R.N.143: «AU TOURS DE CLERMONT»

Entre Chambray-lès-Tours et Riom, la route nationale 143 de 1959 traverse deux régions, quatre départements aux paysages singulièrement différents (lire) |

La cité, nous explique le site chatillon-sur-indre.fr, «est une charmante bourgade de 3000 habitants» qui s'enroule «autour de son donjon féodal du XIIe siècle». L'apogée de la ville, raconte Wikipédia, se situe au effectivement au XIIe siècle «sous la domination des comtes d'Anjou, en particulier le conquérant de l'Angleterre, Henri II Plantagenêt, seigneur de Châtillon de 1151 à 1189». Car c'est lui qui fait édifier le donjon et les murailles de la forteresse «destinée à devenir un point d'appui sur les frontières orientales de l'Anjou». On quitte Châtillon par la route du Blanc. Une nouvelle incroyable ligne droite de 17 km s’étale à nouveau devant nous jusqu’à Azay-le-Ferron. Cette chaussée est visible sur la carte du XIXe publiée par le Géoportail mais pas sur celle du XVIIIe. On passe maintenant Martizay où la route traverse la Claise. De l’autre côté, voilà le lieu-dit le Bout-du-Pont où la D975 s’oriente vers Lureuil en «fendant» un paysage constellé d’étangs. Là, la carte de Cassini du XVIIIe nous montre à nouveau une chaussée menant en direction du Blanc (et en provenance de Preuilly-sur-Claise). Une ancienne commanderie des chevaliers hospitaliers se trouvait à Lureuil dès le XIIe siècle. Peut-on imaginer qu’elle ait été placée sur un plus ancien itinéraire? Au sud de ce village, l’ancien chemin du XVIIIe semble s’égarer à l’est de la Boudinière par le Boisgoulard, Launeau, la Josière avant de retrouver la rectitude de la voie du XIXe à Pouligny-Saint-Pierre. De là, la départementale 975 file vers Le Blanc par Muant. Positionné entre Berry, Poitou et Touraine, Le Blanc doit très certainement son existence à la présence d'un gué qui permettait de traverser la Creuse, raconte le site internet de la ville (ville-leblanc.fr). On y croise également l'ancienne voie romaine de Bourges à Poitiers (l'actuelle R.N.151 historique en provenance d’Avallon). Par ailleurs, indique encore ville-leblanc.fr, Le pont qui, au Moyen Age, reliait les deux côtés de la rivière, «est emporté par une crue en 1530. Pendant trois cents ans, le passage de la Creuse se fait par bac. Le pont ne fut reconstruit qu'au début du XIXe siècle, entraînant de grands travaux d'urbanisme qui donnèrent au Blanc son aspect actuel».

|

R.N.151: EN COEUR DE FRANCE (I)

La N151 de 1959 part de Poitiers et se dirige en direction d'Avallon en Bourgogne en passant Châteauroux, Bourges, Clamecy et sautant la Loire. Historique!

(lire) |

|

| Ancien panneau de l'itinéraire bis au Blanc. Il mériterait un coup de... blanc, justement (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

R.N.727: «LES CHOSES DE LA VIE»

Entre Savigné (Vienne) et la Châtre (Indre), il y a un peu moins de 160 km. Un voyage tranquille et serein qui est une véritable gastronomie de l'oeil!

(lire) |

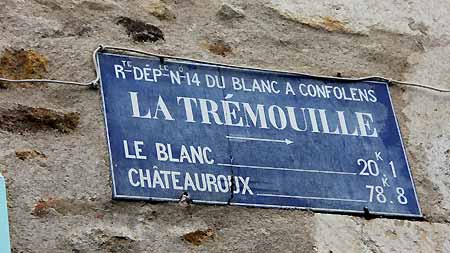

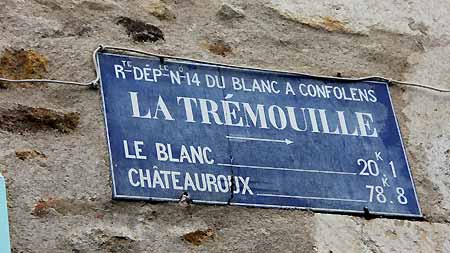

Après avoir traversé la Creuse, on suit le quai André-Liesse, puis, au rond-point, on emprunte la rue de La-Trimouille. Depuis Le Blanc jusqu’à La Trimouille, la route n°675 historique portait en 1845 le numéro départemental 14 sous l’appellation de «route de Blois à Angoulême par La Trimouille et Montmorillon» (Recueil général des lois, décrets et arrêtés). A noter que ni Cassini (XVIIIe), ni la carte d’état-major du XIXe ne mentionnent un itinéraire jusqu’à La Trimouille (à l’époque appelée La Trémoille, du nom d’une vieille et puissante famille). L’Etat français indique, au milieu du XIXe, que «l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'établissement de ces communications». On peut donc dire que cet itinéraire a été réalisé dans la deuxième partie du XIXe siècle. De fait, en regardant la carte au 1/200 000 de 1885, publiée par CartoMundi, la chaussée est effectivement bien tracée. La région traversée présente désormais un paysage très agréable de plaines vallonnées plus ou moins boisées, de bocages et de vallées. «Les premières mentions du Castrum Tremoliae (La Trémouille) remontent à la fin du XIe siècle», écrit le site tourisme-la-trimouille.fr. On y exploitait le fer au XIXe siècle dit Adolphe Joanne dans son guide de la Vienne de 1877. On quitte le bourg par la rue de la République et la «route du Dorat». Celle-ci n’est esquissée, sur la carte d’état-major du XIXe (IGN, 1820-1866), que jusqu’au niveau du lieu-dit la Chaume, puis à la hauteur de Brigueil-le-Chantre (lieu-dit le Mauduit, les-Quatre-Routes). Mais est entièrement dessinée sur la carte de 1883 au 1/200°000 publiée par CartoMundi sur internet. On arrive au Dorat après une trentaine de kilomètres de routes tranquilles, au cœur d’un pays vert et bucolique qui apaise toute velléité «d’appuyer sur le champignon»… Capitale traditionnelle de la Basse-Marche, la cité, située à 50 km au nord de Limoges, s'appelait primitivement Scotorum du nom des missionnaires écossais qui, vers l'an 950, y «construisirent ou probablement reconstruisirent, une église dédiée à saint Michel» (Wikipédia). Le Moyen Age fut violent, la région passant successivement aux mains des Français et des Anglais… Puis ce fut au tour des guerres de religion, au XVIe siècle, de dévaster la contrée… Afin de sortir de la ville, on suit l’avenue de la Gare puis la «route de Bellac» qui contournent les rails et la station du chemin de fer, mise en service le 23 décembre 1867.

|

| Au sud du Blanc (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| A La Trimouille (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| Nous voici non loin de Brigueil-le-Chantre (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

En 1822, dans une publication du ministère de l'Intérieur on voit qu’un décret du 7 janvier 1813 «a ordonné qu'il serait ouvert une route départementale de Bellac à Montmorillon, par le Dorat. Le conseil demande que cette route soit classée dans le département de la Vienne sous le n°4». La carte d’état-major du XIXe siècle publiée par l’IGN montre effectivement cette voie filant droit dans le paysage et franchissant la Gartempe au pont de Beissat, aujourd’hui contourné par la chaussée du XXe siècle. Le pont gothique de Beissat permettait autrefois de relier Bellac au Dorat, découvre-t-on sur le site culture.gouv.fr. Il est composé «de trois arches dont celle du milieu est en plein cintre et les deux autres en arc brisé». Par ailleurs, indique encore ce site, «la plus ancienne mention qui soit faite sur ce pont est l'allusion à une transaction de 1470 relative à des moulins voisins. Un droit de péage sur ce pont, sans doute en vigueur depuis longtemps, fut affermé en 1660». Il n’y a que douze kilomètres entre Le Dorat et Bellac, deux bourgs autrefois rivaux… Après avoir passé le rond-point de la R.N.147 (Route centre-Europe-Atlantique), voilà les premières maisons du faubourg de Maison-Neuve, annonçant Bellac. Située à la frontière du pays d’Oc, sur la Marche du Limousin, la petite cité, fondée à partir du Xe siècle, se développe au XIIe et au XIIIe avec des tanneurs qui s’installent sur les bords du Vincou (Wikipédia). Au bord de cette rivière, explique le site tourisme-hautevienne.com, le pont de la Pierre (XIIIe siècle) est «l’un des plus vieux ponts médiévaux de France. En dos d’âne et pourvu de quatre arches, il était emprunté par les marchands qui faisaient route vers Mortemart et la côte atlantique». C’est par ce pont, succédant au gué primitif, qu’arrivaient les produits de la mer, poissons et sel, mais aussi les vins charentais. Au XIXe siècle, ce n’est plus la même affaire: la chaussée sort de Bellac par l’ouest (routes de Poitiers et de Confolens) et franchit le Vincou sur un ouvrage composé de trois arches, dont deux de 4,5 m et une de 4 m d'ouverture, signalé en «mauvais état» en 1835 par l'Annuaire statistique des départements de la Haute-Vienne, de la Creuse, de la Corrèze. A peine plus loin, la R.N.675 historique quitte la R.N.147 (D947) pour filer vers Saint-Junien. C'est à ce carrefour qu'un combat «bref et violent» s'engage le 11 juin 1944 entre des maquisards et les féroces unités de la division SS Das Reich, qui venaient de perpétrer la veille le massacre d'Oradour-sur-Glane. Cinq maquisards Francs-Tireurs et Partisans (FTP) y laissèrent la vie nous dit un article du journal Le Populaire (juin 2017) et «un sixième fut fait prisonnier et exécuté le lendemain par pendaison».

|

| La route est belle et facile... Le conducteur se laisse fasciner par le décor, champêtre et bucolique de la chaussée (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| L'ancien pont médiéval sur la Gartempe (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

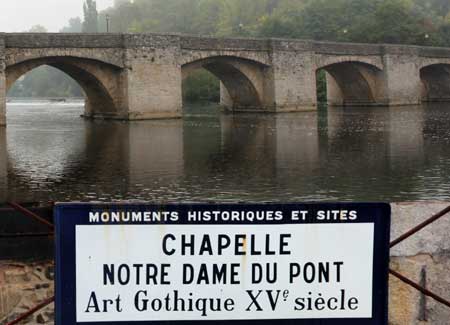

La route en direction de Saint-Junien n’est pas visible sur la carte de Cassini (XVIIIe). On remarque son tracé sur la carte d’état-major du XIXe jusque vers les environs de Mortemart. Le Bulletin des lois de 1832 évoque la numérotation des chaussées entre Bellac, Saint-Junien, Rochechouart et Nontron. Les travaux pourraient être contemporains de cette période du XIXe… sachant que la chaussée de Bellac à Saint-Junien (carrefour de la R.N.141) est correctement tracée sur la carte au 1/200°000 de 1883 publiée par CartoMundi. Les archives de la Haute-Vienne évoquent l’ouverture de la route entre 1843 et 1845… Après la forêt des Bois-du-Roi, la R.N.675 (D675) approche de Mortemart, joli petit village situé dans les monts de Blond, les premiers contreforts du Massif central en venant de l’Ouest. Cette seigneurie existe déjà avant l’an mil et se développe autour de l’ancienne motte féodale puis du château de pierre construit en 995. Plus tard, au XIVe siècle, l’installation de plusieurs ordres religieux donne une grande importance régionale à Mortemart (Wikipédia). Bientôt, après quelques kilomètres au cœur d’une symphonie de verdure, franchissant la Glane au lieu-dit Pont-à-la-Planche, la voie s’approche de Saint-Junien et se confond, un temps avec la R.N.141 (D941). Selon le site saint-junien.fr, c’est «vers l’an 1000 que naît la ville autour de l’abbaye dédiée à Junien, un ermite auquel furent attribués divers miracles cinq siècles plus tôt. Aujourd’hui, tous les sept ans, les reliques de Junien et d’Amand, un autre saint fondateur de la ville, sont présentées lors des Ostensions, manifestation religieuse qui attire des milliers de visiteurs». Les eaux de la Vienne et de la Glane, exemptes de calcaire et la situation de la petite cité au coeur d’un important bassin d’élevage font que Saint-Junien est devenue, depuis le Moyen Age, la capitale du gant de peau. A la fin des années trente, raconte encore saint-junien.fr, la ville compte 11.400 habitants et l’industrie du cuir est le plus gros employeur, mais l’industrie papetière compte aussi pour beaucoup dans le développement de la région. Après l’avenue Sadi-Carnot, il faut suivre, sur la gauche, l’avenue Victor-Roche qui descend vers les rives de la Vienne. Là, à l’entrée du pont médiéval, lit-on sur le site culture.gouv.fr, se trouve une chapelle gothique, consacrée à la Vierge. Plusieurs oratoires se sont succédés sur le même emplacement. L'édifice actuel date de 1451 et fut agrandi en 1463 à la demande de Louis XI. «Le pont du XIIIe siècle, précise la base de données culturelles gouvernementale Mérimée, comprenait encore sept arches au XIXe siècle, contre six aujourd'hui. L'ouvrage présente, en amont, des avant-becs en forme de proue de navire et, en aval, des saillies rectangulaires qui permettent le garage des piétons. Le pont primitif était construit en très gros appareil. Ses six arches en arc brisé reposent sur des piles robustes dont l'une fut emportée et remplacée vers 1595. L'aspect du pont a changé en 1850, suite à l'élargissement des trottoirs sur lesquels ont été établies des voûtes plaquées contre les piles. Au XXe siècle, un pan coupé a été lancé à l'entrée du pont, en ciment armé. Le parapet en pierre a été remplacé par un parapet en ciment».

|

R.N.141: AU TOUR DES VOLCANS... (I)

La

route de Saintes à Clermont-Ferrand rappelle de bien anciens itinéraires comme la via Agrippa... un saut dans le temps jusqu'à la chaîne des Puys (lire) |

|

| Soudaine rencontre de poids sur la R.N.675 (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| Le pont sur la Vienne à Saint-Junien (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| Le château de Rochechouart dans la brume (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

Il n’y a que onze kilomètres jusqu’à Rochechouart sur le tracé de la R.N.675 historique. La route ancienne, montrée par la carte de Cassini semble escalader la «côte du Maluchat» pour s’orienter vers le Bois-au-Bœuf et la Grosse-Borne. A cet endroit, c’est la chaussée de la Grosse-Borne-Ouest qui renvoie vers la D675 actuelle. Au début du XIXe siècle, l’Etat s’inquiète pour les chaussées dans la région: le chemin vers Rochechouart, précise la Statistique générale de la France (1808), «offre, surtout aux abords de la Vienne et de la Gorre des pentes excessivement rapides. Pour adoucir ces pentes, en changeant la direction de la route en quelques endroits, et pour construire un pont indispensablement nécessaire sur la Gorre, il faudroit une somme de 102°000 francs». Sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée par l’IGN on constate cependant que la voie est bien tracée (des plans de 1817-18 existent aux archives de la Haute-Vienne). Et avec les adoucissements nécessaires… Rochechouart, juchée sur son éperon rocheux, est au cœur d’un événement cataclysmique qui a bouleversé la région, il y a… 200 millions d’années! Une météorite d’un kilomètre et demi de diamètre a frappé ici la croûte terrestre, annihilant toute vie dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres autour du point d’impact. On ne voit plus rien de cette apocalypse locale dans le paysage (l’érosion gagne toujours!) si ce n’est les murs de certains bâtiments, réalisés avec une roche issue de ce choc titanesque… Le château de la ville a appartenu à la dynastie des vicomtes de Rochechouart de la création du château à sa vente à l'État français au XIXe siècle (Wikipédia). Après cette cité, si les voies ne sont plus tracées sur la carte de Cassini, elles le sont sur celle du XIXe siècle publiée par l’IGN. On prend dès lors la direction de Vayres, puis on traverse la rivière Tardoire sur un beau pont de pierre niché au fond d’une verdoyante vallée. Plus à l’ouest, se trouve le pont du Moulin-du-Pont, un ouvrage antérieur au XVIIe siècle, qui «portait l'ancienne voie qui conduisait de Rochechouart à Saint-Mathieu» (culture.gouv.fr). Là, l’activité la plus originale a été, nous dit le site saint-mathieu.fr, «la confection de la côte de maille. Cet équipement est en effet adopté au XIIe siècle par toute l'armée, et de ce fait la production prend une expansion considérable dans les ateliers de Saint-Mathieu. Les hauts-fourneaux sont alimentés par le charbon tiré des taillis de châtaigniers et par le minerai de fer présent dans le sol. La force hydraulique fournie par les rivières ou les étangs assure le fonctionnement des marteaux pilons et des soufflets. Il existait encore à la fin du XVIIe siècle trois mailleries»…

|

| On franchit la Tardoire (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

|

| Défilé d'anciennes bornes en Dordogne (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

Après ce village, vers la Dordogne, il n’y a au début du XIXe siècle que des chemins de terre jusqu’à Pluviers, où l’on retrouve un tracé de la route sur la carte d’état-major de l’IGN. Les archives de la Haute-Vienne semblent mentionner, ici, le milieu du XIXe siècle pour les études du tracé de la chaussée alors classée comme route départementale. On effleure le village de Champniers… voilà ensuite Augignac, situé à une poignée de kilomètres au nord de Nontron. On est dans le Périgord vert, région de collines fortement boisée, une terre de promenades et de vie au grand air! Encore neuf kilomètres de chemin et voilà Nontron. La ville, très convoitée par les Capétiens et les Plantagenêts entre les XIIe et XVe siècles, est l’une des capitales françaises du couteau (on a extrait du minerai de fer dans le Nontronnais depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au milieu du XIXe siècle). C’est une activité qui existe probablement depuis le Moyen Age. Et la star de la coutellerie locale, c'est un couteau artisanal de poche fermant doté d'un manche en buis pyrogravé avec une virole en laiton. Voilà «le plus ancien couteau fermant en France», écrit Hervé Chassain dans un article du quotidien Sud Ouest. Autre activité notable à Nontron, l’industrie de la pantoufle, qui a embauché jusqu’à 900 employés dans l’après-guerre. Au XIXe siècle, on quittait Nontron par la rue de Périgueux; la D675 passe, elle, par l’avenue du Général-de-Gaulle.

|

| Sortie sud de Nontron (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

Non loin, voici Saint-Martial-de-Valette, où l’on prend la direction de Brantôme, ville distante de 20 km et fin de notre randonnée sur la R.N.675… On voit clairement une chaussée entre Nontron et Brantôme sur les cartes de Cassini (XVIIIe) et d’état-major (XIXe) publiées par le site Géoportail de l’IGN. La voie du XVIIIe est nettement plus rectiligne que notre D675, notamment au niveau de Saint-Pancrace: là, un vaste contournement semble avoir été réalisé depuis le Claud jusqu’au niveau de Vilote. Enfin, nous abordons le rond-point moderne qui marque la fin de la départementale 675. Dans les années cinquante, le carrefour avec la R.N.139 se trouvait un peu plus au sud. L’ancienne chaussée donne aujourd’hui sur la départementale 939E2 qui nous conduit à Brantôme, surnommée «la Venise du Périgord». Il reste 27 km à parcourir jusqu’à Périgueux.

|

| Brantôme, un superbe final pour la R.N.675 avnt de filer vers Périgueux par la R.N.139 historique (photo: Marc Verney, septembre 2017). |

Après Périgueux, notre promenade vers le sud se poursuit avec un voyage sur la R.N.21 qui va grimper au plus près des cimes pyrénéennes...

|

R.N.21:

UN BIEN BEAU CIRQUE!!

La route nationale 21 relie Limoges aux Pyrénées en s'achevant face au cirque de Gavarnie... Voilà une route qui vous met des paysages plein les yeux (lire) |

Marc Verney, Sur ma route, décembre 2017

Retour à la page principale du site (clic!) |