|

| Panneau Michelin placé sur les boulevards de ceinture de Cambrai (photo: MV, mars 2025). |

|

| Ancienne borne kilométrique à Heilly (photo: MV, mars 2025). |

|

| Le monument dédié aux tanks, vers Pozières. Les premiers de ces engins, britanniques, ont été testés sur la Somme avec peu de succès (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

| Rare panneau Michelin signalant une route bosselée à Beaumetz-lès-Cambrai (photo: Marc Verney, mars 2025). |

LOCALITES

traversées par la R.N.29 (1959):

Amiens

(N16)

Querrieu

Pont-Noyelles

Lahoussoye

Albert

La Boisselle

Pozières

Le Sars

Avesnes-lès-Bapaume

Bapaume (N37-44)

Frémicourt

Beugny

Boursies

Fontaine-Notre-Dame

Cambrai (N17, N39)

Escaudoeuvres

Iwuy

Pavé-de-Valenciennes (N43)

Douchy-les-Mines

Croix-Sainte-Marie

La Pyramide

Rouvignies

La Sentinelle

Valenciennes (N45, N48)

Saint-Saulve

Onnaing

Quiévrechain (frontière belge)

|

| Vers Boursies (photo: MV, mars 2025). |

D'AUTRES RESSOURCES autour de la nationale 29 historique:

-la page Wikipédia consacrée à cette route (lire).

-la page Wikisara (lire).

|

|

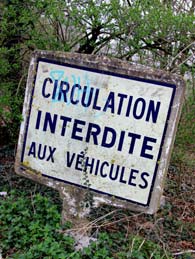

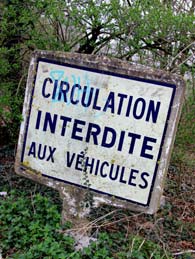

| Encore un rare panneau Michelin de sens interdit dans les rues de Cambrai (photo: MV, mars 2025) |

| AMI

LECTEUR: les textes, photos et dessins de ce site sont soumis au droit

d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter l'auteur de Sur

ma route. Merci de votre compréhension... |

A VOIR, A FAIRE

Albert: débutant dans la ville avec le musée Somme 1916, le circuit du Souvenir nous transporte sur les multiples champs de bataille de la Somme et les lieux de Mémoire (cimetières, mémoriaux...) de la Grande Guerre 1914-18. Dans Albert, on trouve aussi le musée de l’Epopée de l’industrie et de l’aéronautique, où l'on admire de nombreux appareils, tels le Douglas C47 Dakota ayant participé au débarquement de Normandie en 1944, le planeur Castel C25S qui a participé au tournage du film La grande vadrouille et pas moins d'une cinquantaine dʼavions des années 1944 à 1970. Reconstruite après les guerres, la ville fait la part belle à l'Art déco avec 200 façades de maisons imprégnées par ce style des années vingt. La basilique Notre-Dame de Brebières est l'édifice le plus remarquable de la cité, il se distingue par son architecture néo-byzantine. A voir aussi, la gare d'Albert et l'hôtel de ville, deux bâtiments reconstruits dans le style flamand. Jolie promenade vers les étangs du Vélodrome, traversés par la rivière Ancre, qui a donné son premier nom à la ville.

Pozières: nombreux monuments commémoratifs liés à la bataille de la Somme en 1916. Non loin, le mémorial britannique, à Thiepval.

Bapaume: initialement érigé au XIIe siècle, le beffroi de Bapaume fut agrandi en 1374. Un nouvel hôtel de ville, terminé en 1610, est détruit en 1917 et reconstruit en en 1931 et 1932 selon les plans de M. Eugène Bidard. Le beffroi actuel culmine à 55 mètres. Devant le bâtiment, la statue de Louis Faidherbe. Non loin, le monument aux «as de l'aviation», la statue d'Abel Guidet, ancien maire, arrêté en 1943 par les nazis. Autre lieu de mémoire, le monument Briquet-Taillandier, qui conserve la mémoire de deux députés français, morts dans les caves de l’hôtel de ville, détruit par une bombe allemande à retardement, le dimanche 25 mars 1917 (une explosion qui tue également dix-sept militaires australiens). De la ceinture de 2,6 kilomètres de fortifications comportant sept bastions datant de l'époque de Charles Quint, seuls deux sont encore visitables, le bastion du Dauphin et le bastion de la Reyne.

Cambrai: installé dans l’hôtel de Francqueville de Cambrai, le musée des Beaux-Arts compte l’une des plus riches collections du Nord, de la préhistoire au XXIe siècle. La cathédrale Notre-Dame, érigée entre 1696 et 1702. Parmi les oeuvres d'art qui y sont conservées, les peintures en trompe l'oeil réalisées en 1745 par le peinte anversois Martin Geeraerts et l'icône Notre-Dame de grâce, vénérée à Cambrai depuis 1492. Fondée dès le VIe siècle, l'église Saint-Géry (reconstruite entre 1697 et 1745) est la plus ancienne église de la ville. Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai peut être considérée comme l'un des plus beaux joyaux de l'art baroque septentrional. L'imposant hôtel de ville de style néoclassique date de Napoléon III; il a été restauré dans les années 1920. Au Moyen Age, Cambrai se développe à partir de deux pôles: l'ancien castrum gallo-romain (place Fénelon) et le Mont-des-Boeufs (la Citadelle). Entre ces deux zones, la place (aujourd'hui Aristide-Briand) constitue le centre des activités marchandes. En 1918, la place est entièrement dévastée. Sa forme irrégulières est alors corrigée par l'architecte Pierre Leprince-Ringuet qui y impose le style régional et Art déco. Le sous-sol cambrésien est percé de plusieurs dizaines de kilomètres de galeries souterraines. Elles témoignent de la présence d'anciennes carrières de pierre, d'où était extraite la craie utilisée pour les constructions. La porte de Paris, construite pour protéger l'entrée sud de la ville de Cambrai, fut rebâtie au XIVe siècle. De son côté, la porte Notre-Dame a été élevée en 1622-1623 en pleine période espagnole. La citadelle est bâtie en 1543 sur ordre de Charles Quint sur le point culminant de la cité, le Mont-des-Boeufs. L'abbaye Saint-Géry, haut lieu de pèlerinage, fondée au VIe siècle, et le quartier attenant, seront alors entièrement détruits.

Iwuy: construite dans le deuxième quart du XVIIIe siècle, agrandie au XIXe siècle, l'église Saint-Vaast présente une façade sobre, marquée par la hauteur de son clocher-porche qui s'élève à 51 mètres. Les murs des chapelles latérales sont ornées de superbes panneaux de bois sculptés datant du XVIIIe siècle. On trouve de nombreux souterrains dans le sous-sol du village: creusés dans la craie, ceux-ci servaient de refuge aux habitants en cas d’invasion.

Bouchain: située au confluent d’une rivière et d’un fleuve, la Sensée et L’Escaut, la petite cité reste fortement marquée par la présence de l’eau, un canal et le «bassin rond», vestige de la navigation fluviale marchande. La tour d’Ostrevant, est le plus important des vestiges de Bouchain. Elle fut édifiée dans la deuxième partie du XIIe siècle par le comte de Hainaut pour son fils. Remodelée par Charles Quint et Vauban, on y retrouve un musée qui retrace l’histoire de la ville, notamment les combats durant la Seconde Guerre mondiale et la venue d’Hitler à Bouchain en juin 1940.

Denain (à deux kilomètres de Douchy-les-Mines): ville d'eau, de charbon et d'acier… quatre sites miniers sont reconnus au patrimoine mondial de l'Unesco. le site minier d'Arenberg devenu Arenberg Creative Mine, pôle d'excellence dédié à l'image et aux médias numériques d'avenir, est l'un des grands sites emblématiques de la reconversion patrimoniale de la région. Mais il y a aussi le musée d'Archéologie et d'histoire locale. Né de la volonté d'anciens partisans, le musée de la Résistance en zone interdite retrace les différentes étapes du combat intérieur durant la Seconde Guerre mondiale.

Valenciennes: ruelles, places cachées, charmants squares, maison «espagnole» du XVIe siècle, église Saint-Géry... un circuit pédestre dans le vieux Valenciennes part à la découverte de l'impressionnante histoire de la cité à travers huit totems explicatifs. Sur la Place d’Armes, érigée en 2005 à la place de l’ancien beffroi, «l’Aiguille» de l’artiste Jean-Bernard Métais est une référence aux dentellières de la ville. A noter que, avec près de 85 statues visibles, Valenciennes est la ville avec le plus de statues au mètre carré!! Le parc de la Rhônelle, l’un des endroits ressourçants aux abords de la ville est un véritable havre de paix au coeur de Valenciennes, avec, entre autres émerveillements, le spectacle de sa chute d’eau... |

SOURCES ET DOCUMENTS: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°53 Arras-Mézières, Michelin (1969); «Avesnes-lès-Bapaume, une agglomération routière sur la voie romaine Amiens-Cambrai», Jérôme Maniez, Archéologie des Hauts-de-France (2020); «Bapaume: un carrefour routier aux XIIIe et XIVe siècles», Jean-Louis Auduc, L’homme et la route, édité par Charles Higounet, Presses universitaires du Midi (1982); Guide rouge, Michelin (1959); Quiévrain, étude de géographie et d'histoire locales, Théodre Bernier, Angre (1886); Statistique du département du Nord, M. Dieudonné, préfet, Marlier imprimeur (1804); Voies de communication par terre et par eau principalement au point de vue du Hainaut, Jules de Soignie, imprimerie Dequesnne-Masquillier (1874); bapaume.fr; info.lenord.fr. inventaire.hautsdefrance.fr; laborar.lelabocambrai.fr; mairie-lieu-saint-amand.fr; musee-somme-1916.eu; picardie1418.com; pozieres.fr; sites-vauban.org; tourisme-cambresis.fr; tourismevalenciennes.fr; ville-albert.fr; villedecambrai.com; ville-de-fontainenotredame-59.fr; ville-saint-saulve.fr; Wikipédia; Wikisara. Remerciements: le Géoportail de l'IGN.

|

|

| Panneau Michelin sur les bords de l'Escaut canalisé, non loin de Douchy-les-Mines (photo: MV, mars 2025). |

|

Grandes routes de France...

R.N.29: LE NORD ENTRE EN SEINE (II)

La deuxième partie du trajet de la R.N.29 historique de 1959 nous emmène d'Amiens à la frontière belge, après Valenciennes. Traversant tout d'abord Albert et Bapaume, la route nous fait traverser les étendues peu vallonnées où se sont déroulés nombre d'épisodes sanglants de la Première Guerre mondiale, comme l'effroyable bataille de la Somme, de février à novembre 1916. Les paysages de la région en sont profondément modifiés: partout, voilà les cimetières militaires et les monuments qui rappellent ces heures tragiques. Puis, de lignes droites en lignes droites au travers du bien nommé «plat pays», nous entrons dans Cambrai, ancien bourg devenu ville à l'époque mérovingienne, capitale de la «bêtise», bonbon enrobé de menthe, qui est une des spécialités gourmandes les plus célèbres de France. Encore quelques chaussées absolument rectilignes dans un paysage de plus en plus urbanisé et industriel, nous voici à Valenciennes, dernière cité traversée par notre nationale au coeur du XXe siècle. De là, il reste une douzaine de kilomètres à parcourir jusqu'à Quiévrechain, ultime bourg français avant la frontière avec la Belgique. De l'autre côté il y a Quiévrain, à l'origine de l'expression familière «outre-Quiévrain» pour désigner la Belgique depuis la France. Nous aurons parcouru 117 kilomètres depuis Amiens et environ 245 kilomètres depuis la Normandie.

|

|

|

La R.N.29 historique est au coeur des champs de bataille de la Somme en 1916. Les traces de cette terrible boucherie sont innombrables (photo: Marc Verney, mars 2025). En cliquant sur l'image, vous revenez à la page principale. |

En sortant d'Amiens, nous roulons sur le «chemin d'Albert», déjà visible sur la carte de Cassini (XVIIIe siècle), publiée par le Géoportail de l'IGN. Sur cette carte et à droite de la route, une mention peu banale attire notre attention: «champ de bataille en 1597»... Il s'agit-là d'un référence au siège d'Amiens qui oppose, à l'époque, les troupes françaises commandées par Henri IV aux troupes espagnoles durant la huitième guerre de Religion. Plus loin, après avoir traversé le bois de Querrieu, la chaussée de 1959 atteint le village du même nom, aux portes de la vallée marécageuse de l'Hallue. Désormais contournée depuis 2005 par la D929, la localité a été au coeur des combats de la Somme en 1916, puisque c'est ici -au château- que se trouvait le quartier général de la IVe armée britannique. Il y a tant de troupes parlant anglais que les rues sont débaptisées; ainsi la R.N.29 devient «Amiens Road»... Mais, bien auparavant, écrit le site inventaire.hautsdefrance.fr, «le plan du village fut par ailleurs profondément remanié au milieu du XVIIIe siècle, lorsque le marquis de Querrieu détourna la route d'Amiens à Albert vers le sud, pour étendre son parc». En passant l'Hallue, on entre dans le village voisin de Pont-Noyelles. «Le village fut connu, à l'origine, sous la simple dénomination de Pons (1108) ou Pont (1167), claire allusion au passage de l'Hallue», signale le site inventaire.hautsdefrance.fr, qui mentionne également le fait que la route d'Amiens à Albert était «une ancienne voie romaine». Pont-Noyelles commémore aussi le passé douloureusement guerrier de la région... Mais c'est en décembre 1870 que cela se passe: la bataille de l'Hallue oppose «40.000 soldats français du général Faidherbe aux 22.500 prussiens d'Edwin Freiherr von Manteuffel», raconte Wikipédia. Celle-ci, indécise, «se passa sur un sol enneigé et par une température glaciale», dit encore l'encyclopédie en ligne. Elle ne changea hélas rien à l'issue de ce conflit, qui vit la défaite de la France et la proclamation de l'Empire allemand à Versailles le 18 janvier 1871. Une colonne garde le souvenir des combats de Pont-Noyelles. Elle se situe à droite de la montée en ligne droite vers Lahoussoye.

|

R.N.16:

LE COEUR AU NORD

La RN16 de 1959 relie Pierrefitte-sur-Seine à Dunkerque en passant

par Creil, Clermont, Amiens et Doullens. Nous voilà à la rencontre des Ch'tis! (lire) |

|

| Après Pont-Noyelles, en direction de Lahoussoye, sur l'ancienne chaussée (photo: Marc Verney, mars 2025). |

Egalement contournée par la moderne D929, Lahoussoye a conservé la mention «Route Nationale» sur ses plaques de rue. le bourg possédait un relais de poste sous l'Ancien régime, dit Wikipédia. Un peu plus loin, au niveau du carrefour avec la voie menant à Franvillers, la carte d'état-major (1820-1866) publiée par le Géoportail de l'IGN montre qu'il y avait là une «auberge». Mais ce n'est pas la seule halte mentionnée par cette carte: on voit un «cabaret» au lieu-dit Saint-Laurent-du-Bas et l'auberge «Mon Idée» au carrefour situé six kilomètres avant Albert. On avait soif sur les routes aux temps anciens! Voilà donc maintenant la ville d'Albert qui s'annonce. La route historique y entre par l'avenue du Général-Leclerc alors qu'une déviation contourne la localité par le sud depuis 1994 (Wikisara). L'histoire d'Albert commence par un changement de nom... En juin 1620 après la mort de Concini, qui détenait le marquisat d'Encre (ancien nom de la ville), c'est Charles d'Albert, duc de Luynes et connétable de France, qui obtient du roi Louis XIII des lettres patentes pour changer le nom de la ville qui, depuis se nomme Albert. Sous l'Ancien régime, rapporte Wikipédia, un service hebdomadaire de messagerie est institué en 1730 entre Albert et Amiens. Albert fut aussi desservie quelque temps après par un chariot allant de Rouen à Cambrai. Celui-ci passait une fois par semaine. Le XIXe siècle sera celui de l'industrialisation d'Albert: la serrurerie Lefebvre, créée en 1835, devient la première fabrique de machines-outils de la ville, qui se spécialise dans ce domaine jusqu'au XXe siècle. La population triple en un siècle. Mais, en 1914-1918, la cité est l'enjeu de terribles combats: tout d'abord durant la «course à la mer» mais aussi pendant la bataille de la Somme (1916) et lors de sa réoccupation au printemps 1918 par les troupes allemandes. Un épisode de ce conflit est gravé dans la mémoire: celui de la Vierge dorée qui surplombait la basilique d'Albert, touchée par un obus, resta penchée au-dessus des ruines de la ville pendant quasiment tout le conflit. «L’image de la "Vierge penchée" d’Albert fut envoyée à travers le monde par les soldats à leur famille. Elle témoignait ainsi de la violence et de l’horreur de la guerre», écrit le site ville-albert.fr. C'est l'architecte amiénois André Albert Dufau qui s'occupe d'une partie de la reconstruction de la ville. De nombreux immeubles sont bâtis dans le style Art déco, mais trois bâtiment sortent du lot, la basilique Notre-Dame de Brebières, de style néo-byzantin, l'hôtel de ville, inspiré du style flamand, et la gare, inaugurée en 1925, où l'on peut admirer aujourd'hui un aéronef Potez 36/14 construit dans l'usine d'aviation de Méaulte, toute proche, symbole fort de l'histoire industrielle de la région, où oeuvrent de nombreux sous-traitants d'Airbus.

|

| Dans la ville d'Albert (photo: Marc Verney, mars 2025). |

On quitte la ville en direction de Bapaume par l'avenue du Général-Faidherbe. Le village de La Boisselle est notre première étape. Il fut tout d'abord, en 1914, «le théâtre de combats entre les Allemands et les Bretons du 19e RI» durant l'épisode de la «course à la mer», écrit le site picardie1418.com. En 1916, passé sous secteur britannique, le village est un des «objectifs prioritaires» lors de la bataille de la Somme, rapporte encore ce site. C'est donc là, à 7h28, le 1er juillet 1916, premier jour de l'offensive britannique, qu'explosent, de part et d'autre de la R.N.29, deux énormes mines situées sous les lignes allemandes. Mais les Britanniques ne prirent le village que trois jours plus tard, au prix de lourdes pertes. A 7 kilomètres d'Albert, voilà le village de Pozières, de mémoire sanglante pour les troupes australiennes positionnées par ici en 1916. «Ce bourg était le verrou qu’il fallait faire sauter pour investir d’abord la Ferme du Mouquet, puis la colline de Thiepval. Cet objectif de contournement fut en majeure partie confié aux troupes d’Australie dont la plupart rentraient de Gallipoli», raconte musee-somme-1916.eu. Ce fut une véritable boucherie pour les «Aussies»: avec trois divisions totalement décimées, le nom de Pozières résonne lugubrement de l'autre côté du monde où l'on a même nommé «Pozieres» un petit village du Queensland en hommage à tous ces sacrifices. Pozières, où la chaussée moderne de la route Albert-Bapaume avait été construite par corvées sous Louis XIV (pozières.fr), n'existait même plus à la sortie du premier conflit mondial...

|

| Un cimetière militaire britannique non loin de Pozières (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

| Sur notre chemin, un monument expose la maquette en relief du champ de bataille de la Somme 1916. L'émotion de se trouver sur l'un des lieux les plus terribles du premier conflit mondial grandit quand on côtoie les familles des victimes venues rendre hommage à leurs anciens tombés par ici (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

| Sur la D929, un panneau marque la ligne de front en 1916 (photo: Marc Verney, mars 2025). |

Passé ce village, on entre dans le département du Pas-de-Calais pour traverser Le Sars. Tout autour des habitations, les «grandes cultures» (Wikipédia) de céréales et de betteraves industrielles imposent leur présence jusqu'au fond de l'horizon. Comme 276 autres communes du département, Le Sars est décoré de la croix de guerre 1914-1918. Origine lointaine du nom du lieu, Le Sart en 1256, est issu du bas-latin sartum (défrichement), qui doit originairement se lire «l'Essart», précise Wikipédia. L'approche de Bapaume est progressive, la route n°29 de 1959 s'arrime tout d'abord au faubourg d'Arras, après avoir croisé Avesnes-lès-Bapaume. Un cheminement identique à celui du XVIIIe visible sur la carte de Cassini publiée par le Géoportail de l'IGN. A l'époque d'ailleurs, on remarque, tout autour des murailles de Bapaume, un réseau de chemins formant «périphérique». Au lieu-dit le Vieux-Tordoir, peu avant Avesnes, des fouilles archéologiques effectuées par l'Inrap ont permis d'en savoir un peu plus sur la voie romaine Amiens-Cambrai, utilisée jusqu'au Moyen Age: «Cette voie est construite au début du Ier siècle après J.-C. Elle était large de 20 mètres; les archéologues ont dégagé sa bande de roulement en cailloux de silex très érodée et bordée de fossés» lit-on dans l'article «Avesnes-lès-Bapaume, une agglomération routière sur la voie romaine Amiens-Cambrai» paru en 2020 dans Archéologie des Hauts-de-France.

|

| Après Le Sars (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

R.N.44:

LA NATIONALE PERDUE

Au sud de Saint-Quentin, se trouvent les vestiges d'une autostrade jamais achevée. Un site d'archéologie routière majeur que Sur ma route a visité pour vous... (lire) |

Et voilà le centre-ville de Bapaume, auquel on accède par les rues des Frères-Coint et d'Arras. La ville, ou plutôt le hameau, écrit le site inventaire.hautsdefrance.fr, «existe depuis les Gaulois sur un site un peu éloigné de la ville actuelle». Puis, continue le site régional, «le noyau de la ville actuelle se constitue vers le IXe siècle, au nord-est du hameau initial, autour d’une motte castrale dont il reste une butte transformée en jardin public». Puis on bâtit un château-fort: la ville se développe aux alentours à partir du XIe siècle, mais ce n'est qu'au XIVe qu'elle est enclose de murailles. A l'époque, il y a cinq portes percées dans l’enceinte de la ville; elles correspondent aux principaux axes reliant Bapaume aux villes voisines: Douai, Cambrai, Péronne, Amiens et Arras. «La ville a été marquée par sa position que certains ont appelé le "seuil de Bapaume", point de passage entre l'Artois, la plaine de Flandre d'une part et la vallée de la Somme et le bassin parisien d'autre part. Dès le milieu du XIe siècle on parle du péage de Bapaume, qui fut révisé en 1202 puis en 1442» raconte Wikipédia. Bourguignonne entre les XIVe et XVe siècles, puis terre d'Empire, Charles Quint y fit ensuite construire en 1540 une place fortifiée, signale bapaume.fr; celle-ci sera renforcée plus tard par Vauban lors de son rattachement à la France au XVIIe siècle. Encore des batailles... Les 2 et 3 janvier 1871, Le général Faidherbe (déjà rencontré à Pont-Noyelles) et l'armée du Nord y arrêtent les Prussiens, mais sans effet sur la défaite française finale de 1871. A la fin de la Première Guerre mondiale, il ne reste de la ville qu’un champ de ruines. «Bapaume fait partie des 167 villes totalement détruites du Pas-de-Calais, et restera en "zone rouge", c'est-à-dire interdite à l'agriculture ou à la reconstruction des villages jusqu’en 1921», précise le site inventaire.hautsdefrance.fr.

|

| On roule vers Cambrai. Les villages et bourgs typiques du nord de la France se succèdent (photo: Marc Verney, mars 2025). |

On quitte la petite ville par la rue de la République. En 1973, le tracé de la R.N.29 est modifié pour rejoindre Saint-Quentin et La Capelle depuis Amiens. La partie Amiens-Bapaume est donc déclassée et celle de Bapaume à la frontière belge portera le n°30 jusqu'à la réforme de 2005. La route, (aujourd'hui D930) toujours parfaitement rectiligne, frôle le village de Frémicourt et atteint Beugny, à 6,5 km de Bapaume. C'est en 1737 que la réfection de cet axe est requise malgré la résistance des Etats du Cambrésis. La Statistique du département du Nord en 1804 note que «la largeur de cette route, en y comprenant les fossés est de 19,32 mètres; celle de la chaussée qui est toute en pavés, est de 5,05 mètres». Peu avant Boursies, la route pénètre dans une enclave du département du Nord, une bizarrerie de l'histoire liée sans doute à un relevé du cadastre peu précis au XIXe siècle, relève info.lenord.fr. Du coup, de l'autre côté, on repasse dans le Pas-de-Calais pour un saut de puce entre le canal du Nord (ouvert en 1966) et le lieu-dit le Poteau situé à proximité de l'A26! Fontaine-Notre-Dame est le dernier village traversé avant Cambrai. «Les traces les plus anciennes d’un peuplement sur le site de l’actuelle commune de Fontaine-Notre-Dame remontent à l’époque gallo-romaine», écrit le site ville-de-fontainenotredame-59.fr. La chaussée romaine de Bapaume devient l’axe sur lequel vont s’implanter les habitations, poursuit le site municipal. La Grande Guerre va porter un coup «très dur» à la commune, raconte encore le site du village. La localité se trouve alors sur la ligne de défense allemande, la ligne Hindenburg, édifiée à partir de 1916. Fontaine-Notre-Dame, située à six kilomètres de la sous-préfecture du Nord, va être presque totalement détruite lors des combats de la bataille de Cambrai en novembre 1917. Et la «route de Bapaume» va donc rencontrer la «route d'Arras» au niveau du faubourg de Cantimpré situé à l'est du canal de Saint-Quentin (Escaut canalisée), qui borde Cambrai. Et très logiquement, c'est l'activité fluviale qui a longtemps prévalu dans le secteur: si le port fluvial est créé en 1784 sur l'Escaut, c'est la construction de l’écluse de Cantimpré, en 1900 (après la démolition des fortifications) qui va booster le trafic. En 1913, lit-on sur le site villedecambrai.com, «plus d’une centaine de bateaux passent alors quotidiennement par le port de Cantimpré». Les docks, construits par la Chambre de commerce de la ville, sont les plus grands entrepôts fluviaux de France après ceux de Paris. C'est d'ailleurs la rue des Docks qui emmène l'ancienne R.N.29 au niveau de l'écluse sur l'Escaut canalisée puis dans le centre-ville.

|

| Belle plaque de la «route impériale n°29» à Cambrai (photo: Marc Verney, mars 2025). |

«Cambrai est mentionnée pour la première fois au IVe siècle sur une carte des voies et agglomérations de l’Empire Romain, la table de Peutinger, écrit villedecambrai.com. Il ne s’agit que d’une modeste bourgade située au croisement des routes menant à Bavay, Arras et Saint-Quentin». A la fin de la période mérovingienne, poursuit le site municipal, l’ancien castrum et le Mont-des-Boeufs (où se déroule un important pèlerinage autour de la dépouille de l’évêque Géry) constituent les deux centres d’urbanisation initiaux de la ville. Plus tard, à la suite du traité de Verdun qui partage l’Empire de Charlemagne, la cité échoit d’abord à la Lotharingie puis -à partir de 925- au Saint-Empire romain germanique. Riches et à la tête d’immenses propriétés, les comtes-évêques de Cambrai, protégés par l'empereur, assurent à la ville une période de prospérité. Monastères, abbayes et hôpitaux sont fondés. La cathédrale gothique est même considérée comme la «merveille des Pays-Bas». Au XIe siècle, Cambrai fait partie des villes facilitant le commerce avec les foires de Champagne et Paris. Au cours de la guerre de Cent Ans, Cambrai, ville-frontière, «est le théâtre de nombreux affrontements, dit villedecambrai.com, mais réussit à préserver sa neutralité et accueille plusieurs rencontres diplomatiques dont, en 1529, celle de la Paix des Dames». Quatorze ans plus tard, Charles Quint fait de Cambrai une importante place forte des Pays-Bas espagnols. Convoitée par la France, la ville est assiégée et prise par Louis XIV en 1677. La paix de Nimègue (1678) permet aux Français de renforcer les défenses de Cambrai. A la fin de l'Ancien Régime, la puissance du clergé est amoindrie par les faits révolutionnaires: de nombreux édifices religieux sont vendus, puis démolis. De nouveaux espaces publics apparaissent, comme l'actuelle place Jean-Moulin. En 1802-1803, signale Wikipédia, Cambrai «est reliée par des liaisons régulières, aller et retour, avec les principales villes locales. Deux diligences se rendent chaque jour à Douai. Une diligence quotidienne gagne Valenciennes, une voiture se rend tous les jours à Saint-Quentin. La ville est encore située sur le trajet des deux diligences de Paris vers Bruxelles et de la diligence Lille-Paris». En 1892, raconte encore le très documenté site municipal, les fortifications sont démantelées afin de désengorger le centre-ville surpeuplé et aménager des axes rayonnants permettant de relier les faubourgs au centre. Les ouvrages défensifs, devenus inutiles, font place à de larges boulevards de ceinture, encore bien utiles aujourd'hui. En 1914, l'armée allemande investit la ville, une occupation sévère qui va durer quatre ans: après une dure bataille, du 20 novembre au 17 décembre 1917, il faut attendre le mois de septembre 1918 pour voir les troupes britanniques s'installer dans les faubourgs. Le 9 octobre, les Canadiens entrent dans une ville en flammes. Au total, plus de 1500 immeubles sur les 3500 que compte la cité sont totalement détruits par les Allemands, qui ont également incendié les archives municipales. La Seconde Guerre mondiale meurtrit encore Cambrai avec 22 bombardements aériens qui ont fait «plus de 500 victimes et entraîné des dégâts à plus de 4000 immeubles sinistrés à 55%» mentionne, en 1945, le document officiel qui attribue la Croix de guerre avec Palme à la ville.

|

R.N.17: LE TOUR DES BEFFROIS

La RN17 de 1959 relie Le Bourget à Lille en passant par Senlis, Péronne, Cambrai et Douai. Cap au nord pour une route qui file droit sur la métropole lilloise. (lire) |

|

| En quittant Cambrai, on rencontre encore un «rescapé» Michelin de la R.N.29 (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

| Drôle de survie pour ce panneau Michelin de stationnement réglementé semi-enterré au fil des remblaiements de la chaussée (photo: Marc Verney, mars 2025). |

On quitte Cambrai par l'avenue de Valenciennes qui coupe de part en part le faubourg Saint-Roch. Comme cela se voit souvent au Moyen Age dans d'autres agglomérations, c'est dans ce quartier éloigné du centre qu’ont été installés un hôpital et une chapelle pour accueillir les malades de la peste. Construit sur le marais Tout-y-faut, alimenté par les méandres de l'Escaut, le faubourg Saint-Roch a vu aussi se développer le maraîchage, qui alimentait la ville en fruits et légumes. Ce sous-sol marécageux a, par ailleurs, favorisé l'implantation d'entreprises liées à l'eau comme la blanchisserie au XVIIIe siècle, en activité pendant 250 ans sur le même site. Plus en avant, nous voici sur la rue Jean-Jaurès, dans le bourg d'Escaudoeuvres. Cette chaussée existait au Moyen Age sous le nom de «chemin d'Escaudoeuvres», indique Wikipédia. Pavée en 1751, elle devient la «route de Cambrai à Valenciennes». Mais auparavant, en des temps plus anciens, on utilisait la «chaussée Brunehaut» pointant vers Bavay (la D114 actuelle en partie) qui passait par Naves. Puis on prenait la direction de Haspres, Monchaux-sur-Ecaillon, pour atteindre Valenciennes. On retrouve d'ailleurs la mention «vieux chemin de Cambrai» sur la carte IGN contemporaine peu avant Haspres. La canalisation de l'Escaut dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et le creusement du canal de Saint-Quentin, inauguré en 1810, favorise l'installation d'industries autour de Cambrai, notamment de blanchiment des toiles, de fours à chaux, de tanneries, ainsi que d'une sucrerie moderne en 1872. Escaudoeuvres se transforme peu à peu en une «petite cité industrielle, dont témoignent encore aujourd'hui la présence de corons», écrit encore Wikipédia. Après Escaudoeuvres voilà Iwuy, où la R.N.29 historique (D630) se coude un tantinet après avoir traversé l'Erclin. «Le nom de la commune apparaît dans un acte antérieur à 1076 sous le nom d'Ivorium ou Ivoriacum», voit-on sur le site tourisme-cambresis.fr. «La culture céréalière et le travail du lin étaient autrefois les activités principales du bourg, devenu capitale de la chaise, rapporte encore ce site. En effet, des ateliers de rempaillage y sont plusieurs fois centenaires. En 1925, la commune abrite encore 25 canneurs». Peu avant le Pavé-de-Valenciennes, la route oblique une nouvelle fois et effleure Bouchain. Ville carolingienne placée au confluent de l’Escaut et de la Sensée, la cité possède des remparts depuis le XIIe siècle, indique sites-vauban.org. Assiégée par Louis XI, puis incendiée par François Ier, Bouchain est reprise par Charles Quint en 1526, qui en modernise les fortifications. Prise par la France en 1676, elle est intégrée à la deuxième ligne du fameux «pré carré», deux groupes de villes fortifiées aménagées par Vauban. Plus tard, la cité est dévastée en mai-juin 1940 durant la bataille de l'Escaut, qui détruit 80% des maisons.

|

| Vers Iwuy (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

| Le pont sur l'Escaut vers Douchy-les-Mines (photo: Marc Verney, mars 2025). |

Le Pavé-de-Valenciennes est un écart du village de Lieu-Saint-Amand situé sur la grande voie de Cambrai à Valenciennes. Ce fut donc aussi un relais de poste (signalé en 1771) pour la ville de Bouchain, toute proche, découvre-t-on sur le site mairie-lieu-saint-amand.fr. Ce relais occupait une superficie d'un demi-hectare comprenant côté route les cuisines, salle d'auberge et chambres et côté opposé les écuries et le grenier à foin. détruit en 1793 pour des besoins militaires, il vit passer nombre de personnages célèbres, comme Louis XV (1744), Mozart et sa famille (1763, 1766), Napoléon Ier (1810), Léopold 1er, roi des Belges (1832)... Peu avant Douchy-les-Mines, la route n°29 historique coupe l'autoroute A2 Paris-Bruxelles, mis en service en 1972 (déclaration d'utilité publique en 1962). Le bourg de Douchy-les-Mines, traversé par l'avenue de la République, a longtemps lié son progrès à la découverte de filons de charbon au XVIIIe siècle... La dernière exploitation a fermé ses portes à la fin des années cinquante. Par la suite, l'avenue de l'Europe, passé le lieu-dit la Pyramide, nous fait traverser l'Escaut canalisé sur un pont métallique. Après Rouvignies, la chaussée longe l'aéroport de Valanciennes-Denain (lieu-dit le Bleu), puis arrive par les avenues Jean-Jaurès et de Denain au faubourg de Paris. Le centre-ville de Valenciennes est de l'autre côté de l'Escaut, qu'il faut franchir à nouveau. La ville naît vraisemblablement, dit Wikipédia, à la fin du IXe siècle: des fortifications s'élèvent afin de contrer les pillages des Normands qui remontent les rivières. Dès 923, Valenciennes relève du duché de Basse-Lotharingie, dépendant du Saint-Empire romain germanique. En 1285, la cité se développe, protégée par son enceinte; on y trouve un grand nombre de couvents. «Au XVe siècle, poursuit Wikipédia, le Hainaut, rattaché au duché de Bourgogne, perd de son autonomie, mais Valenciennes jouit d'une grande renommée grâce aux artistes qu'elle protège». L'économie de la ville repose majoritairement sur la draperie et le commerce. Au XVIe siècle, la cité fait partie de l'empire de Charles Quint, un premier siège des Français, en 1656, échoue, mais en 1677, les armées de Louis XIV, dirigées par Vauban, prennent rapidement Valenciennes qui devient française en 1678 par le traité de Nimègue. L'exploitation du charbon et la canalisation de l'Escaut au XVIIIe siècle vont relancer l'économie locale, qui peut désormais facilement exporter textile et houille noire. Sous la Révolution, en juillet 1793, la cité tombe aux mains des troupes coalisées soutenant la royauté et ne redeviendra française qu'en août 1794. Au XIXe siècle, après l'épopée napoléonienne, l'industrie houillère et les raffineries de sucre contribuent à une robuste période d'expansion. Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands occupent la ville dès 1914. Comme à Cambrai, c'est l'armée britannique et son corps canadien qui délivrent la cité en 1918 après de durs combats. Pillée, abandonnée par ses habitants en mai 1940, la ville vivra à nouveau sous le terrible joug allemand jusqu'au 2 septembre 1944, date de la libération de Valenciennes par la 30e division d'infanterie de l'armée américaine. Après avoir suivi de larges boulevards de contournement, car la place forte de Valenciennes, démantelée entre 1889 et 1893, a troqué ses murailles contre une série d'avenues modernes bordées d'arbres, c'est l'avenue de Liège qui nous emmène vers le terme de notre voyage.

|

| A l'une des entrées de Valenciennes (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

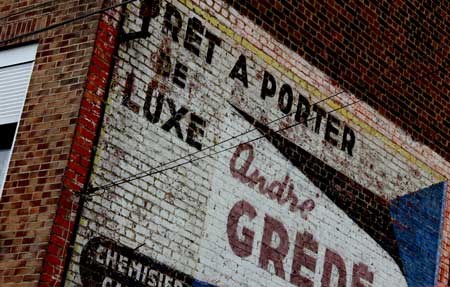

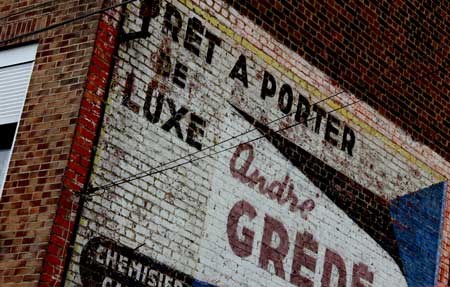

| Ancienne publicité peinte sur la route de la Belgique (photo: Marc Verney, mars 2025). |

Il reste douze kilomètres à parcourir sur l'ancien «pavé de Valenciennes à Mons» jusqu'à la frontière belge dans une atmosphère tenace de banlieues s'écoulant presque à l'infini. Avec pour compagnons ces corons de briques rouges qui rappellent le passé laborieux de la région. On dépasse Saint-Saulve, du nom de l’évêque mérovingien Salvius, un quasi faubourg de Valenciennes qui ravitaillait la grande ville... «Poireaux, carottes, navets et légumes divers cultivés par les nombreux maraîchers valent alors aux habitants de Saint-Saulve le surnom de "Choux rouges"», raconte le site ville-saint-saulve.fr. Le même site signale que la fin du XIXe siècle «a vu l’installation de la ligne de tramway de Valenciennes à Blanc-Misseron, le long de la route nationale». La R.N.29 de 1959 (D630) approche maintenant d'Onnaing, où l'exploitation du charbon s'est maintenue jusqu'en 1967. Fondée le 2 février 1821, la faïencerie de la ville va se développer au cours du XIXe siècle jusqu’à employer directement 500 ouvriers. La fabrication se concentre sur des pichets qui reproduisent des personnages, parfois politiques, des fruits ou des légumes. La frontière s’annonce… A la fin du IXe ou pendant le Xe siècle, dit le site valleedelahaine.be, une communauté rurale s’installe vers Quiévrechain autour d'une chapelle, brûlée lors des invasions vikings en 881, mais reconstruite par la suite. Il n'y a pas de chaussée antique dans la région, mais un chemin médiéval qui allait de Valenciennes à Quiévrain. C'est en 1678, avec le Traité de Nimègue, que les villages de la prévôté de Valenciennes sont annexés au royaume de France. Quiévrechain devient française et village frontalier. Après la Révolution, signale Wikipédia, l'exploitation du sous-sol de Quiévrechain est concédée à la compagnie de Saint-Saulve puis à celle d'Anzin. Mais c'est Grégoire-Joseph Libert qui, plus heureux que ses prédécesseurs, fait des sondages couronnés de succès en 1830. Puis en 1836, il fonde la compagnie des mines de Crespin couvrant les territoires de Crespin, Onnaing, Sebourg, Quiévrechain, Quarouble et Rombies. L'exploitation dure jusqu'à la moitié du XXe siècle. On arrive maintenant à la frontière avec la Belgique; c'est le bourg de Quiévrain qui est la première localité belge traversée par l'actuelle N51. Le petit bourg est donc «traversé par la route provinciale de Mons à Valenciennes, laquelle a été construite aux frais des Etats du Hainaut, en vertu des lettres patentes de l'impératrice Marie-Thérèse, du 10 juin 1750», voit-on dans l'ouvrage Quiévrain, étude de géographie et d'histoire locales, par Théodre Bernier en 1886. Vers Mons, «la route de Mons à Valenciennes, pour la partie depuis la porte du Rivage jusqu'au corps de garde situé à l'extrémité de Jemmapes fut construite seulement en 1723 et 1724» selon un décret du gouverneur général des Pays-Bas, du 3 juillet 1723 et octroi de l'empereur Charles VI, du 14 octobre 1724, cités par Jules de Soignie dans Voies de communication par terre et par eau principalement au point de vue du Hainaut. Ici s’arrête la R.N.29 de 1959… Côté belge, nous voici, à l’époque sur la route n°22. La Normandie semble bien loin du «plat pays»!

Marc Verney, Sur ma route, septembre 2025

|

| A la frontière avec la Belgique (photo: Marc Verney, mars 2025). |

|

R.N.29: LE NORD ENTRE EN SEINE

Refaire le trajet de la route nationale n°29 depuis la Normandie... (lire) |

Retour sur la page index du site (clic!)

|