|

| Ancien panneau en vitracier de la marque Japy à Vervins (photo: MV, février 2013). |

|

| Cette signalisation Michelin de 1952 se trouve à Chivy-les-Etouvelles (photo: MV, février 2013). |

AU LECTEUR: merci de noter que ce site respecte le droit d'auteur. Toute autre utilisations des textes, images, dessins présents sur les pages de Sur ma route est soumise à l'autorisation de l'auteur (sauf mention contraire).

SOURCES ET DOCUMENTS: Atlas des grandes routes de France (Michelin, 1959); carte Michelin n°53 Arras-Mézières (1947); carte Michelin n°56 Paris-Reims (1958); Annuaire du département de l’Aisne pour l’année 1814, par Miroy-Destournelles, imp. de Moureau fils; Avesnes, ses rues, ses maisons, Charles Croix, éd. de l’Observateur (1950); Chemin des Dames, l’album souvenir du front de l’Aisne, Gérard Lachaux, Histoire et Collections (2008); Documents statistiques sur les routes et ponts, ministère des Travaux publics, imprimerie Nationale (1873); Guide Bleu de la France automobile, Hachette (1954); Guide du Routard Nord-Pas-de-Calais, Hachette, 2011-2012; Histoire de Maubeuge, sous la direction de Gérard Sivery, les Editions des Beffrois-Westhoek (1984); Histoire de la ville d’Avesnes, Jean Mossay, éd. de l’Observateur (1956); Histoire de la ville de Marle et des environs, Emile Coët et Charles Lefèvre, imp. A. Mennecier (1897); Histoire d’Etroeungt, Eugène Maton, impr. Moquet (1882); La Thiérache, entre Helpes et Ton, club cartophile Fourmies-Thiérache (Alan Sutton, 1998); Laon, Cahiers du Patrimoine, Association pour la généralisation de l’inventaire régional en Picardie (1996); Le Nord autrefois, Alain Coupsier, éd. Horvath, 1985; Le Nord, de la Préhistoire à nos jours, sous la direction de Jean-Pierre Wytteman, éd. Bordessoules (1988); «Les routes de l’Aisne et de la Sarthe, entre linéarité et complémentarité, 1812-1850», par Jean-Marcel Goger in Histoire, économie et société, 1990, 9e année, n°1, les transports (p.19 à 58); L’Histoire de l’Aisne, Georges Dumas et Suzanne Martinet (à travers les richesses des archives départementales et de la bibliothèque de Laon, 1968); Maubeuge, à travers cent rues, places et lieux-dits, Pierre Henry, éd. La Voix du Nord (1996); Maubeuge, les pierres dispersées, J.C. Decamps, Jack Guillemin, Association renaissance Vauban (1992); Promenade dans la mémoire de l’Avesnois, tome 1, le cadre de vie, B. Maïeu, A. Pierrard, éd. des Beffrois-Westhoek (1984); Statistique archéologique du département du Nord T.II, 1867 (rééd. Res Universis, 1991); Statistique du département de l’Aisne, agriculture, industrie, commerce, JBL Brayer (1825); Sur une frontière de France: la Thiérache, Aisne, Images du patrimoine, Association pour la généralisation de l’inventaire régional en Picardie (2001); «Vervins», par Benjamin Saint-Jean-Vitus, in la Revue archéologique de Picardie 1999, n°16 (p. 139-144); avesnes-sur-helpe.fr; histoireaisne.fr; lacapelle02.fr; lespontsurlaisne.free.fr; lerzy.free.fr; picardie.fr; ville-marle.com; villesetvillagesdelavesnois.org; Wikisara; Wikipédia.

|

| Ancienne signalisation Dunlop de la R.N.2 peu après Laon, en direction de la Belgique (photo: MV, sept. 2006). |

|

| Signalisation Michelin de la R.N.2 à La Capelle (photo: MV, sept. 2006). |

|

| Indication touristique à La Capelle au niveau de l'embranchement avec la R.N.30 historique (photo: MV, sept. 2006). |

LOCALITES

traversées par la R.N.2 (1959):

Soissons (N31)

Crouy

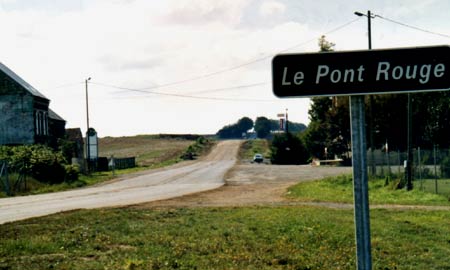

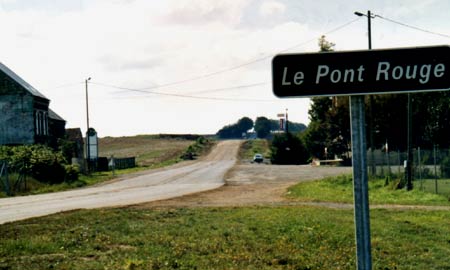

Le Pont-Rouge

Chavignon

Urcel

Etouvelles

Chivy-les-Etouvelles

Laon (N44)

Chambry

La Maison-Blanche

Froidmont

Marle (N45, N46)

Thiernu

Lugny

Gercy

Vervins

Fontaine-lès-Vervins

Etréaupont

Froidestrée

La Capelle (N30, N39)

La Flamengrie

Larouillies

Etroeungt

Avesnes-sur-Helpe

Bas-Lieu

Les Trois-Pavés

Le Pavé

Louvroil

Maubeuge (N49)

Faubourg-de-Mons

La Grisoëlle

Bettignies

Frontière belge

|

| A

Gercy (photo: MV, février 2013). |

| DES ARBRES POUR SE DEFENDRE… Située au nord de la cité d’Avesnes-sur-Helpe, une drôle de forêt, coupée par la R.N.2 pousse en rond autour des faubourgs de la ville (on voit sa forme sur les anciennes cartes Michelin au 1/200 000!). La «Haie d’Avesnes» était une forêt linéaire longue d’une vingtaine de kilomètres située sur un couloir historique d’invasion du bassin parisien. On imagine que ces forêts, nous précise l’encyclopédie Wikipédia, avaient une fonction défensive à l’image des zassieka russes chargées de protéger Moscou des attaques de cavalerie entre les XVIe et XVIIIe siècles. |

|

| La RN2 contourne le vieux centre historique d'Avesnes (photo: MV,

février 2013) |

|

| A Etroeungt en 2006, il y avait de nombreux panneaux Michelin dans les rues... Hélas, tout cela a désormais disparu. Cliquez sur l'image pour voir cet ancien passé routier désormais révolu (photo: MV, sept. 2006). |

|

| A

l'entrée de Maubeuge, sur la route de Mons, ces anciens panneaux de métal ont aussi disparu. Cliquez sur l'image pour agrandir la vue (photo: MV, sept. 2006). |

| UN MUSEE DE LA ROUTE A MONS. Il existe, dans la ville de Mons, en Belgique, un peu au nord de Maubeuge, dans le prolongement de la R.N.2, un musée de la Route, qui conserve de nombreux engins de construction routière. Parmi tous ces engins, seize rouleaux compresseurs (dont un de 1899), des niveleuses, des bulldozers, une charrue à dépaver, d’anciennes pompes à essence… et toute une collection de panneaux routiers belges. Hélas, ce musée n’est que rarement ouvert. Je vous conseille de consulter le site internet de l’endroit (ici). |

|

| Indication de la "route de Mons" à la sortie de Maubeuge (photo: MV, févr. 2013). |

|

Belles

routes de France...

R.N.2:

LA BELGIQUE EN DROITE LIGNE (II)

La deuxième et dernière partie du trajet sur la R.N.2 de 1959 nous fait rouler de Soissons à la frontière belge. Voici la Thiérache, pays de bocages et de forêts. Cette véritable «petite Suisse» est une succession de prairies encloses de haies vives. L’élevage y est roi. Mais avant, il nous faut passer par Laon, vieille cité perchée sur sa butte. Victor Hugo, grand voyageur en disait ceci: «Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs, tout»… Le site Sur ma route s’y est arrêté un jour d’hiver 2013. La neige recouvrait les maisons, les chaussées, drapait les pierres de la cathédrale Notre-Dame d’une crinière blanche. Entre les flocons, l’oeil distinguait avec difficulté la longue plaine qui nous mènerait en direction de Maubeuge. Mais j’en étais sûr, là se trouvait le Nord, le vrai. En 2024, cela n’a pas changé!

|

|

|

La R.N.2 arrive à Avesnes-sur-Helpe. Le clocher de la petite cité nous indique le chemin, comme dans les temps anciens (photo: Marc Verney,

février 2013). Attention, en cliquant sur l'image vous revenez sur la page principale de ce site. |

Entre Soissons à Laon, la route royale a été établie au cours du XVIIIe siècle. En 1825, la rampe de la montagne de Crouy n’est qu’empierrée. Plus loin, la chaussée croise le fameux «Chemin des Dames», une ligne de crête qui fut l'objet de multiples combats entre Allemands et Français durant la Première Guerre mondiale Au bord de la R.N.2, ici à quatre voies depuis 2006, on croise plusieurs monuments commémoratifs sur le site du Moulin de Laffaux. Les environs ont été terriblement disputés en 1917 et 1918 en raison de leur intérêt géographique (point culminant à 198 m). En allant vers Chavignon sur l’ancienne chaussée (D23 aujourd’hui), une imposante croix domine la route nationale, celle de l’Ange-Gardien, construite en septembre 1924 afin de se souvenir des soldats «tombés au Chemin des Dames» lors de la sanglante offensive de 1917. Tout à côté, voilà les ruines du fort de la Malmaison et l’émotion, -toujours aussi poignante- des tombes des cimetières militaires. Ici, ce sont des Allemands. Qu’importe le drapeau. La guerre n’est que douleurs partagées. Ironie de l’histoire, ce «Chemin des Dames» fut ainsi appelé en l’honneur des filles de Louis XV qui se rendaient par cette voie empierrée (au milieu du XVIIIe siècle) en direction du château de La Bove dans l’Aisne. Les dommages inouïs de la guerre 14-18 sont relatés par l’économiste John Maynard Keynes, en visite en France: «durant l’hiver 1918-1919, avant que la nature ait recouvert la scène de son manteau dissimulateur, on pouvait contempler l’effroyable grandeur de l’horreur et de la désolation causées par la guerre. Tout était détruit. Sur des kilomètres et des kilomètres, rien ne subsistait»... Cependant, voit-on dans Chemin des Dames, l’album souvenir du front de l’Aisne, «les excursions (en train et en bus) sur les théâtres récents de la guerre se multiplient dès 1919. En 1920, paraît le Guide Michelin du Chemin des Dames. Le Touring Club de France (TCF) jalonne les circuits avec des plaques émaillées». On peut rejoindre Laon par l'ancienne route nationale: Chavignon, Urcel, Etouvelles (le contournement de ces agglomérations a été ouvert en 2005).

|

| Au Pont-Rouge, nous sommes sur les lieux de l'un des plus importants combats de la Première Guerre mondiale, au Chemin des Dames (photo: Marc Verney, septembre 2006). |

|

| Dans le village de Chavignon (photo: Marc Verney, février 2013). |

A l’amorce du XIXe siècle, le cheminement Soissons-Laon n’était pas aussi simple: en 1812, on peut lire dans l’article de Jean-Marcel Goger, «Les routes de l’Aisne et de la Sarthe, entre linéarité et complémentarité, 1812-1850», que les «empierrements successifs» n’ont pu «vaincre le secteur marécageux qui sépare Bucy et Chavignon»; bref, sur la route n°2, le «tronçon Soissons-Laon continue à former une coupure» même si des travaux de pavage y ont lieu en 1813 (Annuaire du département de l’Aisne pour l’année 1814). Après la rampe empierrée de Chavignon, peut-on lire dans Statistique du département de l’Aisne, agriculture, industrie, commerce, la route n°2 présente des «difficultés et même des dangers à la communication». On se rassure, «elle a été rectifiée et le passage y est livré au public depuis 1825». Les livres d’histoire retiennent que Napoléon Ier a établi son QG à Chavignon lors de la bataille de Laon (9 mars 1814). Au loin, voilà donc la ville de Laon qui se dessine peu à peu dans le paysage. La cité est double: industrieuse et récente en bas; pittoresque et médiévale en haut… mais toujours dominée par la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Evoquons tout d’abord les accès à la préfecture de l’Aisne: ceux-ci ont été particulièrement travaillés au fil des années en raison de la configuration des bâtiments, placés en promontoire autour de la «cuve» Saint-Vincent. L’encyclopédie en ligne picardie.fr nous précise que l’accès à Laon en arrivant de Paris «se fait jusqu’au XIXe siècle par la porte Saint-Martin». Les travaux de la route royale Paris-Maubeuge à la fin du XVIIIe siècle entraînent l’adoucissement et le pavage de la montée de la Vieille-Montagne qui débute dans le faubourg de Semilly (on y trouve aussi la barrière d’octroi). «La ville de Laon n’avait alors que deux véritables accès pour le passage de la route nationale 2 Paris-Soissons-Laon-Vervins-Maubeuge: les rampes de Semilly au sud, et de Vaux au nord», écrit Claude Carême dans son article «1848, la municipalité de Laon et la rampe de la Nouvelle Montagne» (histoireaisne.fr).

|

| Entrée de Laon côté rue Saint-Martin (photo: Marc Verney, janvier 2013). |

D’après l’ouvrage historique Laon, le tracé de la route d’accès au centre de la ville sera modifié plusieurs fois, en 1827, 1848 et 1889, mais surtout à la moitié du XIXe siècle avec l’édification d’une nouvelle rampe. «La rampe de la Vieille Montagne, du faubourg de Semilly à la porte Saint-Martin, mesure 1061 m et a une déclivité de 8,66 cm par mètre» lit-on dans l'article «1848, la municipalité de Laon et la rampe de la Nouvelle Montagne». Dans un premier temps, dit Claude Carême, «deux tracés sont étudiés en vue d’adoucir cette rampe. Mais un des projets de tracé est refusé par l’armée qui ne peut commander cette route par ses feux». Un nouveau projet, qui passe sous la montagne Classon (l’actuelle D5) est défini. La déclivité n’y est que de 3 cm par mètre à la sortie de la porte Saint-Martin, puis de 4,8 cm par mètre sur 1886 m: «Cette pente assez douce permettra "aux voitures de long attelage" de parcourir le chemin sans danger et la traction deviendra plus facile pour le "gros roulage" qui franchira la Montagne sans chevaux de renfort», signale encore Claude Carême. L’époque de l’automobile, qui s’annonce, verra la création du contournement de la cité par une «autostrade» réalisée de 1939 aux années cinquante (défini dès 1938, le grand itinéraire (*) Calais-Vitry-le-François passe en effet par là). Mais la rampe emblématique de la ville est celle d’Ardon (D54), refaite en 1859 et dont les élégants virages coupent l’ancienne et rude montée des Tilleuls. Les piétons, eux, ont droit à d’innombrables passages en escalier, les «grimpettes» (qui d’ailleurs, méritent bien leur nom!). En juillet 1899, tout change avec l’installation d’un tramway à crémaillère qui relie la mairie (ville haute) à la gare (ville basse). La liaison perdure aujourd’hui avec un système de transport automatique installé par la société Pomagalski en 1989. Quelques mots sur l’histoire de la «montagne couronnée»: étoile routière dès le IIIe siècle, Laon devient ville épiscopale au VIe siècle. Cette proximité avec la religion fera longtemps la prospérité de la ville (on y comptera jusqu’à 23 églises…). Favorable aux catholiques lors des guerres de Religion, Laon est assiégée par Henri IV. La ville capitule en 1594 et le roi, rancunier, fait raser plusieurs quartiers de la ville. Le réseau ferré arrive à Laon en 1856; la cité subit des dommages en 1914-1918 et lors de la Deuxième Guerre mondiale.

|

|

| A

gauche, vue sur la cathédrale Notre-Dame de Laon depuis la rue Châtelaine. A droite, ancienne église fortifiée située aux alentours de Marle (photos: Marc

Verney, sept. 2006). |

A VOIR, A FAIRE Construite de 1160 à 1225, la cathédrale Notre-Dame de Laon a servi de modèle aux constructeurs des cathédrales de Reims, Paris ou Chartres… En haut des tours de l’édifice (vue immense) se trouvent les statues de seize boeufs (pour évoquer ceux qui ont tiré les chariots remplis des blocs de pierre nécessaires à la construction de la cathédrale). A côté, l’ancien Hôtel-Dieu du XIIe siècle où se trouve l’office du tourisme et une copie du plan-relief de Laon. Après une promenade dans les rues de la ville haute (rue Châtelaine), ne pas manquer la porte d’Ardon, la porte de Soissons et le quartier des abbayes Saint-Martin et Saint-Vincent. Agréables promenades dans la cuve Saint-Vincent. |

|

R.N.44:

LA NATIONALE PERDUE

Au sud de Saint-Quentin, se trouvent les vestiges d'une autostrade jamais achevée. Un site d'archéologie routière majeur que Sur ma route a visité pour vous... (lire) |

Dans les temps anciens, la sortie de Laon se faisait par la rampe de Vaux, réaménagée en 1855 (avenue Gambetta). On passe la Cité du Nord avec l’avenue Pierre Mendès-France (D51). Au nord de la ville, passé le faubourg de Chambry, un paysage de champs ouverts s'étend sur tout l'horizon. La route est «plate et rectiligne», pour reprendre les termes du Guide Bleu de la France automobile 1954… On retrouve ici la fin de «l’autostrade» de contournement de Laon. Nous prenons la direction de Marle, situé à une vingtaine de kilomètres. Voici le village de Froidmont, où se trouvait, fin 1918, l’une des dernières lignes de défense de l’armée allemande, la Hunding-Stellung. La route nationale 2 frappe maintenant aux portes de la Thiérache, où il n’y a eu longtemps que des chemins boueux mal balisés pour se déplacer. En 1714, lit-on dans l’Histoire de la ville d’Avesnes, le service de voyageurs entre Maubeuge et Paris ne passe pas par là, préférant la route Senlis, Compiègne, Noyon, Chauny, La Fère, Guise, Landrecies et Avesnes-sur-Helpe. Comme un peu partout en France, les travaux de construction routière sont engagés au cours du XVIIIe siècle tout au long de la future R.N.2, de Laon à Maubeuge. En 1782, on opère de nouvelles réparations sur la route Laon-Marle, établie une trentaine d’années plus tôt. Le pont Rouge, (en bois) lancé à Marle sur le Vilpion, est, lui, réparé dès 1775 par l’ingénieur Du Perron nous dit l’Histoire de la ville de Marle et des environs. Un ouvrage en maçonnerie lui succède en 1808. A Marle («traversée sinueuse» pour le Guide Bleu 1954), gros bourg autrefois ceint de remparts et rattaché à la France au début du XVIIe siècle, on croise les chaussées de Guise (anc. R.N.45) et de Montcornet (anc. R.N.46) elles aussi établies à la fin du XVIIIe siècle (la route de Montcornet étant un embranchement de la grande voie romaine de Reims à Bavay selon l’Histoire de la ville de Marle et des environs). Un ancien relais de poste est signalé dans ce bourg. Fuyant les ardeurs révolutionnaires, «la princesse de Lamballe, écrit le site ville-marle.com, voulut y prendre des chevaux frais et repartir à la nuit close. C'est alors que, perdu dans les ténèbres ou "mal intentionné", le postillon, manquant le pont qui traverse le Vilpion, à quelques centaines de mètres de la poste, alla tout droit dans la rivière où la voiture versa. La voyageuse s'y serait infailliblement noyée, si le maître de poste qui soupçonnait le postillon et qui avait suivi la voiture, n'était arrivé juste à temps pour la sauver». Napoléon Ier, après la défaite de Waterloo, y relaya aussi avant de filer sur Paris. A Marle, le 20 septembre 1841, on organise le premier comice agricole de France. Le bourg dispose d’un contournement depuis 1939 (Wikisara). Auparavant, on entrait dans Marle par l’actuelle rue du Huit-Mai-1945 et on la quittait par les actuelles avenue du Général-de-Gaulle et Carnot, qui franchissent la Serre et le Vilpion.

|

| Plaque de la route nationale 2 à Marle (photo: Marc Verney, février 2013). |

A VOIR, A FAIRE Le touriste ne manquera pas le pittoresque circuit des églises fortifiées de Thiérache. D'imposants édifices s'échelonnent le long de la vallée de la rivière Brune à Prisces, Gronard, Burelles, Plomion, Bancigny... les églises, de brique et de pierre dominent le bocage où s'éparpillent en grappes denses de paisibles ruminants. |

Les origines de la voie menant de Marle à Vervins, indique encore l’Histoire de la ville de Marle et des environs, pourraient être très anciennes. Elle pourrait ainsi faire partie de l’itinéraire Coucy-Vervins, attribué aux seigneurs de Coucy. Atteignant Lugny sur la R.N.2, cette antique voie prenait la direction de Saint-Gobert avant de revenir vers Vervins et la grande chaussée Reims-Bavay par Gercy. Après Thiernu, voilà Lugny, où l’on repasse le Vilpion. «Le pont, qui était en bois, a récemment été construit sur une meilleure direction et en pierres de taille», lit-on dans la Statistique du département de l'Aisne de 1825.Il reste à faire dix kilomètres pour atteindre Vervins. Mais la route de Paris à Maubeuge traverse d’abord Gercy, où la chaussée traverse une nouvelle fois le Vilpion. A quatre kilomètres de là, la cité de Vervins (Verbinum), un peu décalée par rapport à sa sœur antique, est mentionnée dès le IIIe siècle dans l’itinéraire d’Antonin et la table de Peutinger. Elle se situe, nous dit l’archéologue Benjamin Saint-Jean-Vitus dans un article de la Revue archéologique de Picardie, «au carrefour des deux voies romaines Reims-Bavay et Saint-Quentin-Macquenoise». Le site actuel n’apparaît qu’au XIIe siècle. Vervins est alors une bourgade agricole au cœur d’un espace en plein défrichement. Entourée d’une enceinte qui a compté jusqu’à 22 tours de défense, Vervins (prise et reprise par les Anglais, les Français et les Espagnols) subit d’importantes destructions dues aux guerres jusqu’au début du XVIIIe siècle. En 1598, la ville voit la signature d’un traité de paix entre Henri IV et Philippe II qui met fin à une quarantaine d’années de conflit entre Français et Espagnols. Plus tard, en 1759 et 1763, des incendies ravagent de nombreux quartiers de la cité, qui conserve cependant un cœur historique à visiter. On l’a vu plus tôt, la route de Paris à Maubeuge ne passait pas à Vervins au début du XVIIIe siècle. Le rattrapage, écrit Claude Carême dans l'article «L’Etat, la municipalité et la voirie à Vervins au XVIIIe siècle» (histoireaisne.fr) se fait «à partir de 1772, quand la route postale Laon-Vervins-Maubeuge est établie. Un peu plus courte, neuf postes et demie (70,262 km) au lieu de dix postes (73,960 km)27, mais surtout plus proche des Pays-Bas autrichiens et de l’axe frontalier Maubeuge-Mézières utile "aux passages des troupes", elle prend le pas sur la route par Guise dès 1780. En 1801, elle est "de première classe"». Un projet de tracé initial élaboré par l’intendant Trudaine contourne Vervins par l’ouest en empruntant la ruelle des Soupirs, dite aussi «chaussée Brunehaut», puisque c’était un tronçon de la vieille voie Reims-Bavay. Le rejet des habitants est immédiat. Mais, si en 1780, on a réussi à rectifier son tracé dans la ville, il n’y a toujours pas, faute de financement adéquat, de pavage au sol et l’ancien chemin depuis la porte de Marle à la place de l’Hôtel-de-ville sert toujours par commodité, signale Claude Carême. De 1783 à 1785, une première réfection de l’entrée de ville ne donne pas satisfaction. Et, dit encore l’auteur de «L’Etat, la municipalité et la voirie à Vervins au XVIIIe siècle», «les rues intra muros de la chaussée royale ne sont toujours pas pavées à la veille de la Révolution, plus de vingt ans après le tracé de la route par Trudaine, et malgré de longues discussions, le pont sur le Chertemps est toujours provisoire dans les années 1780». Une courte déviation qui évite les rues étroites et le sous-sol fragile du centre (la rue du Préau) verra le jour en 1958 («Le désenclavement routier de Vervins, XVIIIe-XXe siècles», Alain Brunet).

A VOIR, A FAIRE Situé juste à côté de la mairie, le musée de la Thiérache est réparti sur trois salles: archéologie et paléontologie, pays d'art et d'histoire et le vieux Vervins (visite guidée sur demande). Nombreux documents anciens. |

|

| En direction d'Etréaupont (photo: Marc Verney, septembre 2006). |

Vers 1769, entre Vervins et La Capelle, lit-on dans l’Histoire de La Capelle on entreprend la réalisation de la grande route de Paris à Maubeuge au moyen de corvées locales. La nouvelle voie est destinée à remplacer la vieille voie romaine suivie jusque là par les attelages se rendant à Bruxelles. Difficile, cependant de circuler dans les siècles passés… De multiples cloaques ou «plombs» parsemaient à la mauvaise saison les chaussées mal empierrées; ils étaient appelés ainsi parce que les roues des chariots s’y trouvaient comme soudées… Après avoir traversé Fontaine-lès-Vervins, voici Etréaupont: l’ouvrage ancien sur l’Oise y a été remplacé en 1928, et celui de 1928 en 2005, Wikisara). De Froidestrée la nationale 2 prend la direction de La Capelle. Les noms des lieux rencontrés prouvent indubitablement que nous sommes sur un ancien itinéraire romain qui rejoignait la cité de Bavay, plus au nord. Le terme «estrée» (strata en latin) désigne en effet une «voie de pierres plates»… ce qui a d’ailleurs donné street en anglais ou Strasse en allemand. Plus loin, La Capelle s'étale le long de la route principale, la rue du Général-de-Gaulle. Au XVIe siècle, du fait «de sa situation géographique, écrit le site lacapelle02.fr, François 1er fait protéger La Capelle de fortifications, afin de lutter contre les Espagnols en place à Avesnes-sur-Helpe à 16 km au nord». En 1557, la ville est attaquée et incendiée. En 1594, une nouvelle bataille endommage fortement la ville, tout comme en 1636 où les espagnols mènent une nouvelle attaque, avant d'être rapidement chassés. «Les frontières étant modifiées, les fortifications furent détruites en 1689», dit encore le site municipal. Ici, on parle cheval depuis 1874: la société de courses du cru dispose d’un hippodrome avec une piste de 1609 mètres. C’est aussi par là, que, le 7 novembre 1918, les plénipotentiaires allemands rencontrent les premières troupes françaises pour négocier l'armistice. Environ cinq kilomètres après La Capelle, la nationale 2 pénètre dans le département du Nord. Il ne reste maintenant qu’une quarantaine de kilomètres jusqu'à la frontière belge. C’est à Larouillies -sur l’ancienne chaussée qui contourne l’église- que la route nationale quitte l’itinéraire romain, qui, de son côté part tout droit vers Bavay (on ne peut le rater sur les cartes; suivre la mention «chaussée Brunehaut» sur le terrain). «La première mention du village, écrit le site patrimoine-avesnois.fr, se trouve dans l’itinéraire suivi par Albert de Stade, moine de Brême, en route pour Rome en 1152. Entre Avesnes et Vervins, il passe à Rulie et note "en cet endroit précis, une pierre est posée au milieu du village le long de la route; cette pierre borne l’Empire et le Royaume de France"». A Etroeungt, bourg ayant fait partie de la province du Hainaut jusqu’en 1790, la signalisation, longtemps confiée à de vieux poteaux Michelin datant des années cinquante a été ôtée (quel dommage!). Duronum (le petit nom romain d’Etroeungt!) se situait un peu plus à l’ouest sur la voie Bavay-Reims qui a servi jusqu’au XVIIe siècle. Etroeungt et Larouillies, possessions espagnoles jusqu’en 1678 rendaient ardu l’accès des Français à Avesnes… La route qui traverse Etroeungt (rue Jean-Fostier) fut commencée en 1725 et achevée en 1739 nous explique l’Histoire d’Etroeungt. Le pont sur l’Helpe-Mineure a été construit en 1745 (trop étroit, il a été élargi en 1872).

|

| Situés à La Capelle, ces panneaux en métal ont été remplacés depuis mon précédent passage sur la R.N.2 (photo: Marc Verney, septembre 2006). |

|

R.N.30:

LA CONQUETE DE L’EST

Entre Rouen et La Capelle, la R.N.30 historique traverse la France des champs, vaste et sans limites apparentes. Amoureux des cîmes s'abstenir... (lire) |

|

| Vue sur la chaussée Brunehaut, vieil itinéraire romain, au départ de Larouillies (photo: Marc Verney, février 2013). |

L'Avesnois, la région qui entoure la R.N.2, a le statut de parc naturel régional: Composé de 129 communes adhérentes, et de 5 communes associées, le parc de l'Avesnois s'étend sur près de 125 000 hectares. Les paysages alentours sont charmants: prairies bocagères, forêts de feuillus, vergers en fleurs, rivières sinueuses, moulins au bord de l'eau, kiosques à danser au coeur des villages, oratoires en typique pierre bleue... Avesnes-sur-Helpe s’annonce à l’horizon. On passe d’abord les lieux-dits Quart-de-Route et Demi-Route. La ville est née en 1050 à la suite de la décision de Wedric le Barbu de fortifier l’éperon rocheux qui domine la vallée de l’Helpe-Majeure. Au XIIe siècle, signale avesnes-sur-helpe.fr, «une agglomération unique est formée. Elle est entourée d'un mur d'enceinte qui réunit les deux tours. Sur la place du marché est fondée l'église Saint-Nicolas. Les seigneurs d'Avesnes sont alors particulièrement puissants. Au XIIIe siècle, l'habitat s'étend en contrebas de l'éperon rocheux. La ville basse naît autour de l'Helpe. La ville reçoit sa charte en 1200». Après avoir été bourguignonne puis espagnole, Avesnes revient à la France en 1659. Vauban s’attaque au chantier de la fortification de la ville, qui intègre le système des places-fortes du «Pré carré». En 1802-1803, voit-on sur la page Wikipédia de la ville, «une diligence assure des liaisons régulières avec différentes villes. En général, elles partent les jours pairs et reviennent le lendemain. L'une d'elles se rend à Valenciennes, une autre à Mons, via Maubeuge, une troisième gagne Landrecies. En outre, un fourgon relie Avesnes à Vervins, mais sans régularité déterminée». Avec l'arrivée du chemin de fer en 1867, la population de la ville double. Des filatures s'installent sur les glacis des anciennes fortifications. Avesnes devient parallèlement le plus important marché de beurre de France. Si la traversée de la ville se fait en 1959 par les avenues de Verdun, du Pont-Rouge et de la Gare, on entrait jusqu’à la fin du XIXe siècle dans Avesnes par la porte de France. En 1952, c'est la construction du «pont supérieur». Cet ouvrage, construit en arc de cercle permet aux véhicules empruntant la R.N.2 de passer au-dessus de la voie de chemin de fer et d'éviter le passage à niveau. Les voyageurs du XIXe siècle ne semblaient pas emballés par la ville, on peut lire dans Avesnes, ses rues, ses maisons, les propos suivants: «L’œil n’est guère flatté quand on parcourt la ville, l’intérieur en est mal bâti; les rues sont mal percées, mal distribuées…».

A VOIR, A FAIRE Avec sa haute et imposante tour d’une soixantaine de mètre, la collégiale Saint-Nicolas (XIIe siècle) est à visiter. L’église, et ses 48 cloches, possède l’un des carillons les plus célèbres du nord de la France. N’oublions pas également, que nous nous trouvons au pays du maroilles, un fromage au goût puissant et à l’élégante croûte orangée. |

|

| Tronçon déclassé de la R.N.2 à Bas-Lieu, aux portes d'Avesnes (photo: Marc Verney, septembre 2006). |

|

| Sortie de Bas-Lieu, aux portes d'Avesnes, en direction de Maubeuge (photo: Marc Verney, septembre 2006). |

La ville n’est plus une place de guerre depuis 1867 et sa traversée est retravaillée à la moitié du XIXe. Côté Paris, un remblai de 16 m de large comble dans un premier temps les fossés; côté rue de Mons, l’idée était de supprimer le coude de la voie de sortie de la ville autour des fortifications. Les travaux sont lancés dans la deuxième partie du XIXe siècle, ce qui favorise la création d’un nouveau quartier, vers Bas-Lieu. Une zone désormais déviée depuis 1974 (Wikisara). Au XXIe siècle, l’aménagement progressif à 2x2 voies de la R.N.2 jusqu’à Maubeuge crée une nouvelle rocade autour de la cité. Les travaux routiers sur les 18 kilomètres qui restent à parcourir jusqu’à Maubeuge sont lancés au début du XVIIIe siècle. De bien mauvais passages, comme autour de Semousies, perdurent jusqu’au règne de Louis XV. Le passage de la Verte-Vallée est, lui, rectifié en 1861 (Wikisara). En 2024, à la hauteur de la Haute-Borne, la R.N.2 devient D602 car une multivoie y supplée désormais l’ancien cheminement. Après quelques kilomètres en ligne droite, pour entrer dans la cité de Maubeuge, il faut passer par Louvroil. Deux redoutes, qui devaient servir à la défense de Maubeuge y ont été bâties en 1793. En 1815, après le désastre napoléonien de Waterloo, «Louvroil a été envahi, pillé et ravagé par les troupes prussiennes», écrit le site villesetvillagesdelavesnois.org. Dans la cité, qui est aujourd’hui quasiment un faubourg de sa grande voisine, le passé industriel est présent partout: en 1837, nous dit le Dictionnaire du Nord et du Pas-de-Calais, c’est un premier haut-fourneau qui s’allume… puis la société Usinor y implante jusqu’en 1977 l’une des plus importantes de ses usines.

|

| Carrefour à l'entrée de Maubeuge (photo: Marc Verney, septembre 2006). |

Voilà donc Maubeuge. L’endroit est tout d’abord un monastère fondé par sainte Aldegonde sur les rives de la Sambre en 658. Grâce à son industrie du drap, la ville est florissante au XIIe siècle. Pillée et incendiée à de nombreuses reprises entre les XIVe et XVIIe siècles, elle est définitivement arrachée aux Espagnols en 1678. De vastes fortifications, édifiées sous le contrôle de Vauban, vont durablement corseter le centre-ville derrière de hautes murailles. Jusque vers les années trente, il n’y a que deux principaux moyens d’entrer et de sortir: la porte de France au sud (élargie en 1878) et celle de Mons au nord. A l’intérieur, la R.N.2 se fraye un passage difficile dans des rues étroites et encombrées. Le premier coup de pioche de percement des remparts, nous explique l’ouvrage Maubeuge, les pierres dispersées, a lieu en décembre 1936. En direction de la Belgique, une nouvelle chaussée traverse les murailles et contourne la porte de Mons par l’est dès 1937-38, c’est la rue Casimir-Fournier. Au sud, la porte de France ne disparaît qu’en 1958. Sur la carte Michelin n°53 Arras-Mézières de 1969, on remarque le projet d’un contournement de Maubeuge par l’est, le boulevard du Général-de-Gaulle actuel. En mai 1940, durant les combats face aux envahisseurs allemands, le centre de la ville est détruit pratiquement à 90%. Ce qui déclenche un vaste plan de reconstruction coordonné par l’architecte André Lurçat. Des centaines de logements et de commerces sont reconstruits. Les bâtiments nouveaux privilégient les lignes horizontales, sans fioritures…

|

| Indications dans le centre-ville de Maubeuge (photo: Marc Verney, février 2013). |

A VOIR, A FAIRE Bien évidemment, il est conseillé de faire le tour des fortifications Vauban (il reste les deux tiers du mur d’enceinte) et de la majestueuse porte de Mons (on y trouve l’office du tourisme). L’église Saint-Pierre-Saint-Paul (1955) recèle le trésor de Sainte-Aldegonde. A 14 km à l’ouest, la cité gallo-romaine de Bavay est l’un des plus magnifiques exemples de carrefour routier de l’Antiquité (musée et visite du forum). |

Encore huit kilomètres et la R.N.2 de 1959 atteint la frontière belge. Sur ce chemin de Mons, qui existait dès le Moyen-Age, le voyageur traverse aujourd’hui des bourgs sans âme: La Grisoëlle, Bettignies... En 1896, c’était une étroite chaussée pavée bordée de nombreux estaminets; un petit train y a circulé jusqu’en 1951. Espace Schengen oblige, le poste-frontière a complètement disparu: le «plat pays» est atteint au kilomètre 231. Au-delà, voilà la route belge numéro 6 qui nous conduit à Mons.

|

| A la frontière avec la Belgique (photo: Marc Verney, février 2013). |

Marc Verney, Sur ma route, mars 2024

(*) Les grands itinéraires routiers sont, à la fin des années trente, la réponse française au développement des autoroutes en Europe. Ces axes, qui empruntent le réseau national, sont spécifiquement aménagés et dotés d’une législation spéciale; ainsi les accès directs des riverains sur les contournements d'agglomération placés le long des grands itinéraires sont interdits. Par ailleurs, les chaussées croisant un grand itinéraire ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic. Les quatre grands itinéraires de 1938: Paris-Strasbourg, Calais-Vitry-le-François, Paris-Lyon, Paris-Bordeaux.

Refaire le trajet sur la R.N.2 (clic!)

Revenir à la page principale (clic!)

|

AU FIL DE LA ROUTE NATIONALE 2...

Les régions du nord et de l'est de la France recèlent

de nombreuses traces des routes anciennes... Le voyageur qui zigzague

entre anciennes nationales et nouvelles départementales le

sait bien... (lire) |

|