|

| Ancien panneau Michelin de la R.N.88 à Chapeauroux (photo: MV, avril 2008). |

|

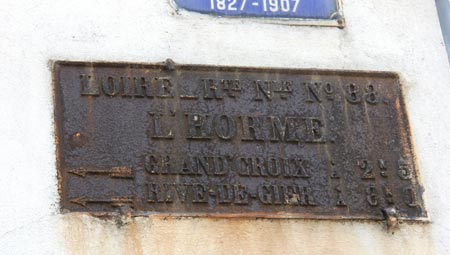

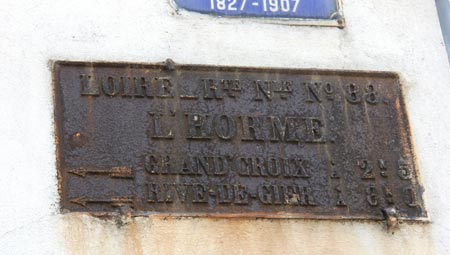

| Borne de limites départementales près de Rive-de-Gier (photo: MV, avril 2015). |

Sources et documents: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°76 Aurillac-Saint-Etienne, Michelin (1946, 1983); carte n°80 Rodez-Nîmes, Michelin (1969); carte n°82 Pau-Toulouse, Michelin (1968); carte n°91 Environs de Lyon, Michelin (1951); carte n°999 France sud-Grandes routes, Michelin (1955); Annales des ponts et chaussées: Partie technique. 1re partie, Partie 3, A. Dumas (1840); «Au XIXe siècle, la RN88 a failli emprunter la vallée de la Loire», Le Progrès (15 novembre 2015); «Du chemin des Romiers à la route royale, l'histoire tourmentée de la RN88», Le Progrès (15 juillet 2015); Guide Bleu de la France automobile, Hachette (1954); «La route de Lyon en Languedoc par la montagne», Georges Reverdy, dans Les routes du sud de la France, ouvrage issu du colloque tenu lors du 110e congrès national des sociétés savantes à Montpellier en 1985, CTHS (1985); Nomenclature historique et étymologique des rues du Puy, Antoine Jacotin, Société académique du Puy et de la Haute-Loire (1923); «Rue de Lyon à Terrenoire: davantage une route qu’une rue», Le Progrès (9 novembre 2016); Situation des travaux de l'administration générale des Ponts et Chaussées et des Mines, Impr. Royale (1839); auvergne.fr; archives.saint-etienne.fr; emse.fr; lechambon.fr; mairie-monistrol-sur-loire.fr; mende.fr; saint-chamond.fr; st-ferreol.fr; valleedesforges.com; vieux-saint-etienne.com; ville-st-jean-bonnefonds.fr; yssingeaux.fr; Wikisara; Wikipédia; le Géoportail de l’IGN; la BNF et Gallica.

|

| Ancienne borne à l'embranchement des routes d'Aubenas, de Mende et du Puy (photo: MV, octobre 2013). |

|

| Signalisation de la "nouvelle" R.N.88 à Pradelles (photo: MV, oct. 2013). |

Localités

et lieux traversés par la N88 (1959):

Givors (N86)

Rive-de-Gier

Lorette

La Grand-Croix

L'Horme

Saint-Chamond

Terrenoire

Saint-Etienne (N82)

Le Chambon-Feugerolles

Firminy

Saint-Ferréol-d'Auroure

Pont-Salomon

Monistrol-sur-Loire

Cublaise

Saint-Maurice-de-Lignon

Yssingeaux

Le Pertuis

Saint-Hostien

Blavozy

Brives-Charensac

Le Puy

Taulhac

Tarreyres

Montagnac

Bizac

Costaros

Landos

Chapeauroux

Saint-Bonnet-de-M.

Laval-Atger

Auroux

Les Moulins

Pierrefiche

La Vaissière

L'Habitarelle

Col de la Pierre-Plantée

Laubert

Pelouse

Col de la Tourette

Badaroux

Mende (N107)

|

| Vers Pradelles (photo: MV, oct. 2013). |

|

| A Chapeauroux

(photo: MV, avril 2008). |

|

| Au lieu-dit Les Moulins, entre Auroux et Pierrefiche

(photo: MV, avril 2008). |

A VOIR, A FAIRE

Givors: l’étonnante cité «les Etoiles» (1974) de l’architecte Jean Renaudie, ensemble de logements inscrit au patrimoine architectural du XXe siècle.

Rive-de-Gier: de nombreux témoignages du passé industriel remarquable de la ville: le canal de Rive-de-Gier à Givors avec l'hôtel de ville installé dans l'ancien hôtel de la Compagnie du Canal, le tunnel de Couzon, premier tunnel ferroviaire français (désaffecté en 1858), le site de Gourd-Marin et l'exploitation minière du XIXe siècle (chevalement du puits Combélibert). A dix kilomètres au sud par la D30, la surprenante chartreuse-village de Sainte-Croix-en-Jarez.

Saint-Chamond: l'hôtel de ville, un ancien couvent des Minimes, l'Hôtel Dieu (XVIIe siècle), En 1901, la teinturerie Gillet a traité en noir plusieurs kilomètres de soie pour le deuil de la reine Victoria d’Angleterre...

Saint-Etienne: un grand nombre de musée intéressants… le musée d'Art et d'Industrie aide à comprendre le passé industriel de la ville, armes, cycles et rubans y sont à l'honneur, le puits Couriot/parc-musée de la mine, un exceptionnel ensemble patrimonial pour découvrir l’univers du charbon, le musée du Vieux Saint-Etienne, pour bien comprendre l'histoire de la ville, le musée des Verts (on ne présente pas...), la Cité du design sur le site de la manufacture d'armes, le musée d'art moderne et contemporain, le musée des Transports urbains de Saint-Etienne et sa région… La Maison François-Ier, place Boivin, est la plus remarquable des maisons du XVIe siècle restant à Saint-Étienne. A voir aussi, le pont du Bois-Monzil à Villars, le plus ancien pont ferroviaire d'Europe continentale (1827). En direction du mont Pilat (1434 m) de magnifiques excursion autour du village de Rochetaillée (château).

Firminy: le site Le Corbusier et la Maison de la Culture, l’Unité d’Habitation, le Stade et l’église Saint-Pierre. Le musée des Sapeurs-Pompiers de la ville est le deuxième de France par son importance! A partir d’Unieux, vers le nord ou vers le sud, de belles promenades dans les gorges de la Loire…

Monistrol: le château des Evêques (du Puy), fleuron de la cité (1270). On y trouve aussi un musée de la Radio… Nombreuses promenades depuis Monistrol ou depuis le bourg médiéval de Beauzac.

Yssingeaux: avec 350 étals de produits locaux et traditionnels, le marché du jeudi est un des incontournables de la région... Belles balades au pays des sucs (Montagne du Meygal, pic du Lizieux).

Le Puy: la cathédrale Notre-Dame et son cloître, le rocher Corneille (panorama), l’église Saint-Michel d’Aiguilhe, l’Hôtel-Dieu, le musée Crozatier (ouverture au printemps 2018), l’atelier conservatoire national de la Dentelle, créé en 1976, Le Camino, pour découvrir le chemin de Saint-Jacques (la Via Podiensis est l'une des quatre voies majeures -avec Tours, Vézelay et Arles- menant à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne)… mais aussi la forteresse de Polignac, située aux portes du Puy-en-Velay. Les gourmands s’intéresseront à la lentille verte du Puy et aux différentes liqueurs produites dans la région!

Costaros: à l’ouest, le lac circulaire du Bouchet, d’origine volcanique (plage), à l’est, Arlempdes, un des plus beaux villages français, dominant joliment une boucle de la Loire sauvage.

Langogne (sur la «nouvelle» R.N.88): le lac et barrage de Naussac, le train touristique des gorges de l’Allier, promenades dans l’immense forêt de Mercoire, randonnées sur le chemin de Stevenson, la Régordane…

Mende: la cathédrale Saint-Pierre, le pittoresque pont médiéval Notre-Dame, visite balisée de la vieille ville… et la montée au mont Mimat (panorama). A vingt kilomètres au sud, les magnifiques gorges du Tarn, tout autour de la ville, l’étonnant paysage des causses!

|

Page

de l'encyclopédie des routes Wikisara consacrée à la nationale

88 (lire)

La page de présentation de l'historique et de l'itinéraire

de la nationale 88 dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia (lire) |

CHEVAL D'ACIER...

La première ligne de chemin de fer en France (et d’Europe continentale!) allait de Saint-Etienne (Pont-de-l'Ane sur la R.N.88) à Andrézieux. Concédée à la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire en 1823, elle a été mise en service au début du mois de mai 1827. Dans les premiers temps, la ligne, longue de 18 km, est destinée uniquement au transport de marchandises (et particulièrement le charbon) dans des wagons tractés par des chevaux. En mars 1832, la ligne est ouverte aux voyageurs et passe à la traction à vapeur en 1844. C'est cependant encore, souligne le site vieux-saint-etienne.com, «une transition entre le système technique minier et celui d'une ligne de chemin de fer tant le tracé suit au plus près la topographie et les courbes du tracé sont resserrées».

|

|

| A NOS LECTEURS:

les photos, textes et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour

toute autre utilisation, contacter l'auteur. Merci de votre compréhension... |

|

Belles

routes de France...

R.N.88:

AUTAN EN EMPORTE LE VAN! (I)

Dans la série des «routes d’été» 2017 du site Sur ma route, la R.N.88 historique de Lyon à Toulouse tient une place toute particulière… Tout d’abord, c’est une «route du Sud» et pas juste une «route vers le Sud»… Et puis ses tracés ont fortement évolué au fil des années, ce qui en fait une chaussée riche en développements les plus divers et très documentés! Et ce, jusqu’à la quatre-voies autoroutière d’aujourd’hui (mais on n’en parlera pas trop!!). On notera aussi que les cités traversées, Saint-Etienne, Le Puy-en-Velay, Mende, Rodez, Albi, Toulouse… ont toutes une histoire millénaire, particulière et passionnante! Ajoutez à cela un patrimoine routier conséquent et multiple… Vous aurez là l’occasion, une fois encore d’enclencher le démarreur de votre curiosité grâce au site Sur ma route… Voici notre première partie, de Givors à Mende. Bonne promenade!

|

|

|

La R.N.88 de 1959 dans l'une de ses parties les plus bucoliques, à Auroux, en Lozère (photo: Marc Verney, avril 2008). En cliquant sur l'image vous allez en direction de Toulouse. |

Notre chemin part de Givors, ville située une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, sur les bords du Rhône. De là, notre route n°88 rejoint Rive-de-Gier en suivant la vallée du Gier. Mais, indique Georges Reverdy dans un article publié dans l’ouvrage Les routes du sud de la France, au départ de Lyon, «vers 1750», le roulage suivait plutôt «les grands alignements connus encore aujourd’hui de Saint-Genis-Laval à la Madeleine près de Rive-de-Gier par Brignais, les Sept-Chemins, le Pont-Rompu et la Varizelle sur le plateau de Mornant». A la Révolution, poursuit Reverdy, la réalisation de la voie était pratiquement «achevée, avec notamment l’améliorations des "Esses" pour la montée sur le plateau». C’est l’actuelle D342. Le trafic y était conséquent malgré la construction du canal de Givors en 1782: on y ramenait vers la vallée du Rhône les charbons de Rive-de-Gier et les objets manufacturés de Saint-Etienne. L’évolution allait venir sous la monarchie de Juillet (1830–1848): il est alors décidé de relier Brignais à Givors par la vallée du Garon; les travaux seront achevés en 1846 et permettront d’aller jusqu’à Vienne par la rive droite du Rhône (notre R.N.86 historique). Mais, au départ de Givors, le même chantier allait également concerner la chaussée se dirigeant vers Rive-de-Gier. Georges Reverdy précise cependant qu’elle ne fut mise à l’enquête qu’en 1849 et réalisée en 1863 «à cause de son utilité plus réduite puisqu’elle était exactement doublée par le canal et le chemin de fer».

|

LE SUD PAR LA R.N.86

Il n'y a pas que la R.N.7 pour nous emmener au pays des cigales! Sur la rive droite du Rhône, la route n°86 part à la découverte de belles cités ensoleillées... (lire) |

|

| La R.N.88 historique dans la vallée du Gier (photo: Marc Verney, avril 2015). |

On quitte donc Givors par la «route de Rive-de-Gier» (D488); celle-ci suit de près le tracé de l’autoroute A47 qui se superpose en ces lieux au tracé du canal du XVIIIe siècle. Plus loin, c’est au lieu-dit la Madeleine, 13 km après Givors, que notre chaussée rencontre l’ancienne «route de Saint-Etienne à Lyon» qui descend ici du plateau de Mornant. Juste à côté, l’agglomération de Rive-de-Gier (Loire) se prévaut d’un riche passé industriel (houillères et métallurgie). Ici, à lire le Guide Bleu de la France automobile, «on remonte la vallée du Gier entre les monts du Lyonnais, au nord, et le mont Pilat, au sud». L’entrée dans Rive-de-Gier se fait par la rue des Martyrs-de-la-Résistance (D88). Puis la route des années cinquante suit la rue Emile-Zola, la rue Jean-Jaurès. On se retrouve sur la rive droit du Gier avec la rue Edouard-Vaillant. Un peu plus loin encore, la chaussée du XIXe siècle se retrouve dans le boulevard des Provinces. De la plaine de Grézieux à Saint-Chamond, notre R.N.88 historique longe des contrées fortement urbanisées; les traces d’un passé industriel conséquent sont innombrables (mines, forges…). On traverse le bourg de la Grand-Croix, séparé de Saint-Paul-en-Jarez et de Cellieu en 1860. Voici l’Horme, puis Saint-Julien-en-Jarez, quartier de Saint-Chamond depuis 1964. En ce lieu, les tracés des chaussées divergent assez nettement au fil des siècles: en consultant le Géoportail de l’IGN, notre voie ancienne (XIXe siècle) suit la grande rue de Saint-Julien puis la rue de la République. Sur la carte d’état-major des années cinquante, on remarque un tracé par la route de Lyon, les rues Victor-Hugo et Gambetta, la rue de Saint-Etienne… Les deux tracés se rejoignent au rond-point du Champ-du-Geai, point névralgique de la circulation dans cette partie de la vallée du Gier. Au milieu des années soixante, l’automobile triomphante asphyxie la cité. Il est alors décidé, explique le site saint-chamond.fr, de construire une voie rapide (l’actuelle D288) qui transperce la ville en suivant le boulevard Waldeck-Rousseau. Et, pour passer les difficultés croissantes au rond-point du Champ-du-Geai (côté ouest), un autopont de «18 éléments métalliques de 24 m» est établi en mai 1971. Mais cette voie rapide qui coupe la ville en deux génère de plus en plus de nuisances… le contournement autoroutier de l’A47 est finalement réalisé en 1992! Jusqu'au XVIIIe siècle, Saint-Chamond, nous explique le site internet de la municipalité, est l'un des berceaux de l'industrie de la soie. Puis, jusqu'au XXe siècle, la ville «devient une cité à vocation essentiellement industrielle et voit la création des premières grandes fonderies et le développement de très nombreux ateliers (clouteries, quincailleries, serrureries), intégrés dans le tissu urbain, le long des rues et aux abords des cours d'eau». Des années 30 aux années 70, Saint-Chamond est marquée par la personnalité d'Antoine Pinay, maire de la ville pendant 45 ans!

|

| Dans la vallée du Gier, notre R.N.88 historique joue à saute-mouton avec les limites départementales (photo: Marc Verney, avril 2015). |

|

| Plaque de cocher au Reclus (photo: Marc Verney, avril 2015). |

|

| Une autre plaque de cocher à L'Horme (photo: Marc Verney, avril 2015). |

De Saint-Chamond à Saint-Étienne, une voie express existe depuis les années cinquante. C'est l'amorce de l'autoroute A47 qui se faufile dans l'étroite vallée du Gier (Wikisara). Mais notre ancienne chaussée Lyon-Saint-Etienne se démarque ici toutefois fortement des tracés contemporains. Depuis le lieu-dit Les Baraques, on remarque, grimpant sur le coteau au nord, une «ancienne route de Lyon» qui rejoint Saint-Etienne en passant sous Saint-Jean-Bonnefonds, traversant le Grand-Cimetière, la Baraillère, la Grande-Chaux, se confondant avec l’actuelle D32 jusqu’au Pont-de-l’Ane. C’est très certainement la voie du XVIIIe tel que visible sur la carte de Cassini publiée sur le Géoportail. Sur le site ville-st-jean-bonnefonds.fr, on lit que, «reprenant sur une grande partie de son parcours le tracé d’une antique route romaine (et peut-être gauloise) de Saint-Etienne à Lyon, elle fut établie vers 1760 sous Louis XV» mais on y circulait déjà un siècle avant. Les routes du XIXe et du XXe siècle suivent quant à elles la vallée du Tanon jusqu’à Terrenoire. Là, dans ce bourg aux portes de Saint-Etienne, la circulation «sera allégée avec la mise en service de la nouvelle route nationale, en 1957», écrit la journal Le Progrès dans un article de novembre 2016. Après avoir suivi la rue du Docteur-Louis-Destre, on aboutit place Fourneyron pour emprunter la rue de la République (ancienne rue Impériale).

|

R.N.82,

RACCOURCI VERS L'AZUR

En 1959, l'automobiliste qui roule vers "la Côte" a le choix entre deux points de passage: Lyon ou suivre le

raccourci de la Route bleue par Saint-Etienne et le

redoutable col de la République... (suivre) |

La traversée de Saint-Etienne, c’est toute une histoire! Tout d’abord il faut constater que les origines de la cité restent encore bien mystérieuses… La construction du château de Saint-Priest, au XIIe siècle, semble donner le «top départ» de l’urbanisation des lieux. En effet, découvre-t-on en lisant les descriptions de Philippe Chapelin (emse.fr), non loin de ce château, une communauté villageoise, abritée contre la colline du Mont d'Or, s'installe dans une zone appropriée -car non humide- en bordure du Furan. De leur côté, les archives de Saint-Etienne indiquent que «l'église de Saint-Étienne fut probablement fondée au Xe ou XIe siècle dans un village appelé Furan du même nom que la rivière auprès de laquelle il était établi». Ce que l’on sait en tous cas, c’est qu’au XIIIe siècle, nous précise Georges Reverdy, la voie du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle passait au sud de ce bourg, traversant les vallons du Furan et du Furet vers un lieu-dit appelé La Mulatière. Puis, ce chemin franchissait «un dernier col» à la Croix-de-l’Orme pour rejoindre la vallée de l’Ondaine. Plus tard, le développement de Saint-Etienne s’articule en partie sur la traversée est-ouest de la région avant qu’au XIXe siècle, l’industrialisation intense et la réalisation d’un axe venant de Montrond-les-Bains (approuvé en 1806, annonce Reverdy) ne fasse s’allonger la cité du nord au sud… «Entre 1815 et 1860, découvre-t-on sur le site des archives de la villes, la ville n'a pas cessé de se développer, en liaison avec l'essor économique que connaît la région : essor de la production houillère, démarrage et apogée de la sidérurgie, prospérité de l'armurerie et de la rubanerie, facilitée par la naissance du chemin de fer». Plus tard, la tragique Première Guerre mondiale est une opportunité pour la cité. Loin du front, ses mines, sa métallurgie, ses industries mécaniques et son armurerie produisent à plein rendement; Saint-Étienne et sa région sont l'arsenal de la France, le «Birmingham» hexagonal. L’essor du vélo apporte un rebond industriel notable dans l’entre-deux-guerres. Les années cinquante et soixante profitent encore à la ville: tout le monde se souvient de Manufrance… c’est aussi là que naît le groupe Casino, lancé par l'entrepreneur français Geoffroy Guichard en 1892.

|

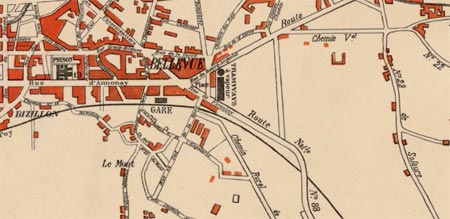

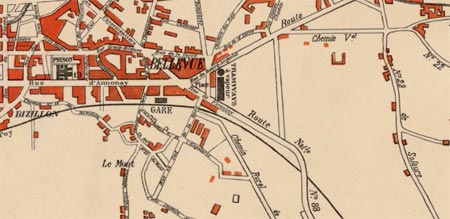

| Sur cette carte de Saint-Etienne (1893), on voit la route de Firminy (R.N.88) se séparer de la R.N.82 dans le quartier de Bellevue (attention: le nord est à gauche, le sud à droite). Plan de la ville de Saint-Etienne et de sa banlieue, A. Mulccy. Le document est signalé dans le domaine public par la BNF. |

A l’ouest de la ville, les anciennes cartes publiées par l’IGN montrent que la voie du XVIIIe siècle s’extrait de Saint-Etienne par la Croix-de-Mission, rejoignant le Devey, la Maison-Blanche et la côte Gravelles pour rejoindre Firminy par les Trois-Ponts. Mais, très vite, les ingénieurs du XIXe siècle vont conclure à la difficile viabilité d’une chaussée trop pentue et redoutable en hiver. A partir de 1828, voit-on dans un article du Progrès (15 juillet 2015), on se résout donc «à modifier le tracé de cette route». Le nouveau cheminement (réalisé en 1830, Reverdy) est celui de la D88, par La Ricamarie et Le Chambon. Il utilise, jusqu’au quartier stéphanois de Bellevue, la percée nord-sud réalisée pour la R.N.82. Mais il y aura d’autres projets. Trois à quatre ans à peine après avoir finalisé la précédente rectification, les ponts et chaussées réfléchissent à un infléchissement encore plus prononcé de la route n°88. L’idée est de rejoindre la vallée de la Loire afin de suivre celle-ci en direction du Puy-en-Velay… Il s’agit là aussi d’éviter les pentes nombreuses sur l’ancien tracé. Pour cela, écrit Le Progrès en novembre 2015, la chaussée, pour arriver sur les bords du fleuve, «franchissait la crête par le petit col du Pertuiset. Elle remontait la Loire à flanc de coteau jusqu’au village de Saint-Paul avec deux passages souterrains». L’enquête publique concernant ces travaux ne sera lancée qu’en mars 1843 et ceux-ci, sans doute devant la concurrence du train, seront abandonnés à la fin de 1852. Il en reste aujourd’hui, nos montre encore Le Progrès, l’amorce d’un tunnel et quelques fondations… Au sud, on construira également le long de la Loire un tronçon de chaussée encore inachevé en 1846 entre Le Puy et Confolent (non loin de Pont-de-Lignon). Cette R.N.88bis, qui évitait Yssingeaux n’aura elle aussi aucune suite (Wikisara).

|

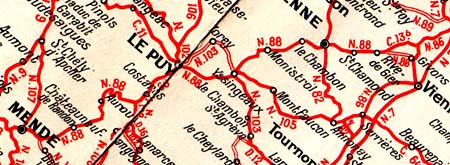

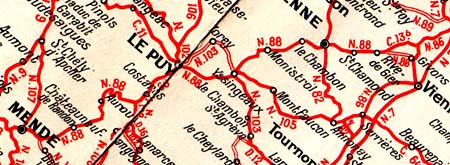

| La route nationale 88 historique, entre Givors et Mende, vue sur une carte de 1933 définissant les "routes à priorité". Un document édité à l'époque par le Laboratoire de médecine expérimentale à l'intention du corps médical (de grands voyageurs sans doute...). |

Notre chaussée de 1959 traverse, elle, dès les derniers faubourgs de Saint-Etienne, Le Chambon-Feugerolles dans la vallée de l’Ondaine (où apparaît une forte activité métallurgique au XIXe siècle), puis Firminy, qui fut longtemps un des hauts lieux de la production française de clous… De là, la chaussée se rend à Saint-Ferréol-d’Auroure par la Côte. «En 1623, indique Wikipédia, Saint-Ferréol disposait d’un bureau des douanes permettant de contrôler la route d’Espagne et d’un relais de diligences». Tout comme à Firminy, on y fabriquait des clous. Non loin de là, voilà Pont-Salomon. Ce village, explique le site valleedesforges.com, n’était, avant l’implantation de plusieurs usines à faux vers 1842 qu’un «simple lieu-dit». On y trouvait jusqu’alors que des papetiers, des meuniers et des aubergistes fournissant gîte et couvert mais aussi chevaux de renfort pour aider les diligences à franchir les nombreuses côtes de la route de Lyon à Toulouse. Vers 1758, on y a bâti un pont franchissant la Semène, remplaçant un plus ancien ouvrage, datant, lui, du XVIe siècle. A 8 km environ, voilà Monistrol-sur-Loire, à l’importance reconnue dès le IXe siècle. Un château y est bâti un siècle plus tard, acheté au XIIIe par l’évêque du Puy. Au XVIIIe siècle, la cité, où brillent plusieurs congrégations religieuses, va se moderniser, raconte le site mairie-monistrol-sur-loire.fr, avec la construction «en 1757-1758» de la première vraie route carrossable entre Saint-Etienne et Le Puy. C’est le «Grand Chemin (actuelle avenue de la Lbération), qui, tracé en ligne droite assez loin de la ville murée, change le visage de Monistrol».

On continue notre chemin vers Yssingeaux en croisant, au Pont-de-Lignon, ce qui a longtemps été l’une des grosses difficultés de ce trajet… Georges Reverdy, dans sa présentation magistrale de la R.N.88 décrit ainsi la nature du problème: cette «route était classée parmi les plus fortes rampes de France, celle-ci étant tout le temps supérieure à 8% et atteignant, semble-t-il, 14,8%. Exposée au nord, elle était impraticable en hiver et longtemps obstruée par la neige». Mais il fallu quand même attendre le début du XXe siècle pour voir aboutir un projet… Déclaré d’utilité publique en 1906, le chantier de 5 km prévoit une déclivité maximale de 6% et une largeur de chaussée empierrée de 4 mètres seulement… Il est vrai, remarque Georges Reverdy, que cette rectification est menée à l’époque triomphante du rail et que l’on trouve peu d’automobiles circulant sur cette route ardue. Cette nouvelle voie par Cublaise porte aujourd’hui le n° D908 alors que l’ancienne route (portant le nom Napoléon) peut être longée à pied par le GR de pays des gorges de la Loire. Depuis 1993, un viaduc surplombe la vallée du Lignon qui est désormais franchie sans problème. On atteint le village de Saint-Maurice-de-Lignon, qui se situe à une dizaine de kilomètres au nord d’Yssingeaux. Passant au large de la Besse, notre route n°88 historique entre dans la sous-préfecture de la Haute-Loire par Alinhac et Verchères (ici, la chaussée historique est coupée par le contournement de la cité). On atteint le cœur de ville par l’avenue du 8-Mai-1945 (D988). Si les premières mention des lieux apparaissent vers les Xe et XIe siècles, «l’essor de la ville date du XIIe et surtout du XIVe siècle lorsqu’elle deviendra "bourgeoise", c’est-à-dire peuplée d’hommes de lois, de religieux et de marchands, avec donc des marchés importants» (yssingeaux.fr). Le Guide Bleu de la France automobile signale qu’à l’est, se trouvent «les curieuses petites montagnes volcaniques qui parsèment le plateau du Mégal (Meygal, NDLR)». «Les derniers remparts furent rasés sous la Révolution et l’aspect actuel de la ville s’est imposé à la Restauration», écrit de son côté le site auvergne.fr. Pour sortir de la ville, il faut suivre la rue du Puy, la D152 et «l’ancienne N88» qui passe à quelques encablures de Bessamorel au pont de Chazelet sur le Ramel. On rejoint le tracé contemporain de la R.N.88 après avoir longé le suc de Mialaure.

|

| Plaque de cocher de la R.N.88 historique à la sortie d'Yssingeaux (photo: Marc Verney, avril 2014). |

|

| Vue d'un tronçon désaffecté de la R.N.88 après Yssingeaux en direction du Pertuis. Notez le bitume tout neuf quand même car cette chaussée sert à rejoindre Bessamorel (photo: Marc Verney, avril 2014). |

Nous voici dès lors sur l’un des points élevés de cette route: le col du Pertuis (1026 m). Dès le XIIIe siècle, écrit Wikipédia, existait ici (ce qui est un passage obligé pour les pèlerins se rendant au Puy ou à Saint-Jacques-de-Compostelle) un hospice de lépreux, auquel était attaché une chapelle. Notre itinéraire bascule alors en direction du Puy-en-Velay. Ici aussi, bientôt, une multivoie au bitume parfait va supplanter les rampes «rapides» et les courbes serrées de l’antique nationale… La «route du Puy» traverse Saint-Hostien. On y trouve une maison forte, bâtie au XVe siècle, au nord-est du village, qui assurait le contrôle du col du Pertuis. Peu après, au rond-point de Lachamp, il faut laisser la route principale pour suivre la D988A (R.N.88 historique) qui virevolte jusqu’à Blavozy. Puis il faut suivre à gauche, vers Brives-Charensac, la «route de Lyon» qui franchit la Loire sur le pont Galard, long de 97 m et large de 9 m, réalisé de 1772 à 1776. Il remplace d’anciens ouvrages, dont un Vieux Pont du XIIe siècle dont il ne reste que deux arches… Ce qui a fait dire au journal régional Le Progrès: «Le Vieux Pont est à Brives ce que le pont Saint-Bénézet est à Avignon»… La ville du Puy-en-Velay n’est qu’à deux pas. On y pénètre par «l’avenue des Champs-Elysées» après avoir traversé la Borne au «pont Lafayette». On retraverse d’ailleurs cette rivière après avoir passé le quartier de la Renaissance pour emprunter par la suite le boulevard Maréchal-Joffre. La cité des Ponots, raconte le Guide Bleu de la France automobile, «occupe un site extraordinaire, hérissé de récifs volcaniques. La vieille ville compte parmi les plus pittoresques de France; elle est dominée à 755 m d’altitude par le rocher Corneille tandis que la ville moderne est bâtie en plaine à 655 m». Le fait religieux a façonné durablement Le Puy: le pèlerinage de la Vierge Noire, à partir de la fin du Xe siècle, a drainé des foules considérables tout comme aujourd’hui encore, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle dont la cité est l’une des étapes majeures. La ville, nous dit Georges Reverdy, a attiré pas moins de quatorze roi et quatre papes, de Charlemagne à François Ier… «Tous les voyageurs du Moyen Age, explique-t-il, passèrent ainsi par Le Puy». A noter qu’une des routes moyenâgeuses de Lyon au Puy empruntait un itinéraire plus au nord, par Feurs et Saint-Bonnet-le-Château, délaissé progressivement au profit de ce qui allait devenir la R.N.88... Enfin, on ne peut pas passer par Le Puy sans mentionner la fameuse dentelle... Rapidement prospère dès le début du XVIIe siècle, cet art a su s'imposer au fil du temps malgré les entraves commerciales et juridiques. En 1776, exportée dans le monde entier, son industrie emploie plus de 80 000 ouvrières (Nomenclature historique et étymologique des rues du Puy).

On quitte Le Puy par l’avenue du Maréchal-Foch qui grimpe vers Taulhac et Malpas. Un gros chantier réalisé, nous signale l’incontournable Georges Reverdy, «entre 1779 et 1787» pour remplacer l’ancienne montée, visible sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle publiée par le Géoportail, et qui passait par Vals, la Chaponnade et Tarreyres. Notre chemin se trouve dès lors sur un haut-plateau où la route n°88 se fraye un chemin sans aucune difficulté. Ici, la R.N.88 historique partage sa chaussée avec une voie très ancienne, la Régordane, une grande voie commerciale du Moyen Age, qui reliait le nord et le sud du pays. Quelques kilomètres au sud de Costaros, notre itinéraire rencontre ce qui fut l’une des plus importantes rectifications jamais réalisées en France au XIXe siècle (48,6 km). On en trouve la trace dans les Annales des ponts et chaussées de 1840: «Il sera procédé à la rectification de la route royale n°88, de Lyon à Toulouse, entre l'Habitarelle (Lozère) et le pont d'Aunac (Haute-Loire). Les dispositions du décret du 16 décembre 1811, qui indiquaient le passage de cette route par Langogne, dans la Lozère, Pradelles et Costaros, dans la Haute-Loire, sont et demeurent rapportées». La nouvelle route (D88 aujourd’hui) abandonne donc la chaussée royale du XVIIIe siècle (qui elle, descendait jusqu’à Pradelles et Langogne puis rejoignait Châteauneuf par Baraque-de-l’Air et Chaudeyrac) pour aller vers Landos, Chapeauroux, Auroux et Pierrefiche et arriver à Châteuneuf-de-Randon par le nord (D988). L’intérêt, précise Georges Reverdy, était de rapprocher plus vite la route n°88 de la vallée de l’Allier dans laquelle les ingénieurs mijotaient un projet de R.N.9bis, nouvel itinéraire «magistral» nord-sud coupant au travers du Massif Central. Mais le projet n’aboutira jamais –on y construira un chemin de fer- et la R.N.88 retrouvera son tracé royal et impérial par Langogne en 1972 (il portait le n°500 en 1959).

|

| La R.N.88 à Pradelles, sur son trajet actuel (photo: Marc Verney, octobre 2013). |

|

| La R.N.88 de 1959 dans la vallée du Chapeauroux à la Vaissière. L'un des trajets les plus charmants qui soient (photo: Marc Verney, avril 2008). |

Cet ancien trajet par Landos et la vallée du Chapeauroux est, il faut bien l’avouer, un pur délice de promenade pour le voyageur des routes… On n’osera pas parler de poésie de l’asphalte… mais, quand on cumule le plaisir du rouler cool, des paysages bucoliques et une scénographie routière digne des années cinquante, la félicité n’est pas bien loin!! A Châteauneuf-de-Randon (l’Habitarelle), il nous reste encore 29 km à faire jusqu’à Mende, la ville-étape de notre périple dans le cœur de la France. Au départ de Châteauneuf-de-Randon, on remarque, sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée par le Géoportail de l’IGN, une «ancienne route de Lyon» traversant le plateau du Palais-du-Roi et rejoignant les environs de Chastel-Nouvel pour descendre vers Mende par la rue de l’Octroi, l’avenue Victor-Hugo et la rue du Causse-d’Auge (ancien tracé de la route de Saint-Flour). Notre voie de 1959 passe, elle, par le col de la Pierre-Plantée (1264 m et point culminant de la route), Laubert, Pelouse, et la vallée du Lot où elle a été fortement rectifiée au niveau du col de la Tourette, peu avant Badaroux. Là, les publications officielles (Situation des travaux) de 1839 évoquent un chantier quasiment achevé. On entre à Mende, préfecture de la Lozère, en longeant le Lot par l’avenue du Père-Coudrin. Si les premières traces d’habitation dans la région datent de 200 ans avant JC, la cité de Mende, elle, est citée à la fin du VIe siècle par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs. Au Xe siècle, l’évêque siège à Mende. Les guerres de religion feront des ravages dans la région, écrit le site municipal mende.fr, dans un Gévaudan acquis à la Réforme, Mende la catholique résiste: «En 1581, le capitaine huguenot Mathieu Merle s’empare de la ville, décime le clergé et en 1581 détruit la cathédrale». Plus tard, en 1721, une terrible épidémie de peste venue de Marseille décime les habitants... Du coup, on démolit les remparts, accusés d'empêcher la circulation de l'air! «La vieille ville, lit-on dans le Guide Bleu de la France automobile, qui a conservé le plan à peu près circulaire de son enceinte médiévale disparue, est composée de rues étroites avec de hautes maisons de granit à grand toits». Les fans de cinéma noteront que Gérard Oury a tourné à Mende la scène finale du film culte La Grande vadrouille, sur l’aérodrome de Mende-Brenoux, qui a vu s’envoler les planeurs transportant De Funès, Bourvil et les autres vers la «zone libre»... Après tout, ce site, c’est aussi une forme de Grande Vadrouille… non? (continuer sur la route)

Marc Verney, Sur ma route, mai 2017

|

| Le col de la Pierre-Plantée est le lieu le plus élevé atteint par la R.N.88 historique (photo: Marc Verney, avril 2008. |

Retour à la page principale (clic)

|